Lady Kaga sagt: Go Kaga!

Lesetipps für kleine und große Monster:

DVD-Besprechung The Vampire Diaries 1.2 Buch-Besprechung Cory Doctorow: For the Win Buch-Besprechung Jeffrey Eugenides: Die LiebeshandlungHuch, war doch nur ein Traum. Ein Traum, der im harschen Licht der Leselampe zerplatzt wie eine Seifenlase an einem Amboss, auf dem ein Dunkelgnom eine Schattenklinge schmiedet, in einem scheußlichen Fantasy-Roman voller misslungener Metaphern.

Ich habe Wetten dass ..? nicht mehr gesehen, seit Frank Elstner das nicht mehr macht. Dass das so ein junger Luftikus mit langen Haaren übernommen hat, kann ich bis heute nicht gutheißen. Wenn es mit dem deutschen Fernsehen so weitergeht, dann haben wir bald amerikanische Verhältnisse, wo jeder zehn oder sogar zwölf Sender empfangen kann und die Kinder Coca-Cola trinken dürfen.

Gestern aber wollte ich mal nicht so sein, es ist schließlich Weihnachten, und mal wieder in die beliebte Samstagabendshow hineinschauen. Leider bin ich nach fünf Minuten erneut eingenickt und dabei wohl an der Fernbedienung aufgeschlagen, aber jetzt weiß ich, wie es wirklich ist: Pierce Brosnan übernimmt Wetten dass ..?! Und Thomas Gottschalk wird der neue Bond, in Doppelmoderation mit Mike Krüger, der auch den Song zum neuen Agenten-Abenteuer GoldNasen einsingen und sich dabei auf der Gitarre begleiten wird. Ansonsten gibt es zu gucken und zu lesen: Black Butler 1 Tom Rob Smith: Agent 6Der Flug FRA-PVG ist eine gute Gelegenheit, sich mal wieder alle R.E.M.-Platten auf dem portablen Plattenspieler anzuhören.

So sollte mein versöhnlicher R.E.M.-Nachruf beginnen, den ich schon vorvorgestern hochdroben inmitten von Turbulenzen in meinem Notizblock krakelig vorskizziert hatte. Aber ich bin jetzt doch zu aufgewühlt dafür. Nicht, weil die Band, die zuletzt besser war als zuvorletzt und immer besser als ihr Ruf in der blasierten, gehörlosen Schweinepresse, sich aufgelöst hat, sondern weil mein iPod schanghait wurde! Ich benutze diesen schönen Ausdruck aus meiner Seefahrerzeit nur, weil er örtlich gerade so gut passt, wahrscheinlich walteten aber keine kriminellen Kräfte. Entweder im Flugzeug oder im Flughafentaxi liegen gelassen. Ich ringe keineswegs so sehr mit der Fassung, wie es richtige Materialisten in meiner Lage wohl täten, denn ich erinnere mich noch daran, dass Besitz dich besitzt. Aber ein klitzekleines bisschen ringe ich doch. Der iPod darf nicht in falsche Hände geraten. Keiner soll wissen, dass ich heimlich Spice Girls und Kasabian höre. Und woher die Mitschnitte von Maid Deka und Deka Wanko kommen, kann ich zwar erklären, aber nicht gut. Sollte Sie jemand auf der Nanjing Road (Abb.) ansprechen auf ein unverbindliches Interesse an „watch-dvd-iphone-massage“, sagen Sie bitte sofort verbindlich: „Aber ja! Her mit dem Zeug! Ich zahle jeden Preis!“ (mein Wertvoller Reisetipp des Tages) Fragen Sie gegen, ob dieser Fachhändler auch einen iPod Classic in geschmackvoller japanischer Gothic-Verkleidung mit schwarz-rotem Rosenmuster und farblich passenden Sony-Kopfhörern im Programm hat, dessen Abspiellisten von „… But Alive“ bis „Irgendwas mit Schriftzeichen“ gehen. Das ist meiner! Unscharfe Fotos finden Sie hier und hier. Ich bin bereit einen geringen, von Herzen kommenden Finderlohn zu zahlen. Oder eine DVD oder Massage.

Was mich mehr bewegt als die Frage nach dem Verbleib des Plasteklumpens: Wenn R.E.M. sich getrennt haben, heißt das dann, dass U2 gewonnen haben?! Das darf doch nicht wahr sein!!!

Wider besseren Instinkt las ich die Woche ein Interview mit dem hauptberuflichen Schallplattenindustrieerklärer Tim Brenner, in dem Ohrenschlackernmachendes zu erfahren war. Zum Beispiel, dass die Schallplattenindustrie die digitale Revolution verschlafen habe, und dass das Album als Format überholt wäre, denn es sei überhaupt nur aus technischen Notwendigkeiten heraus entstanden (mehr als eine Dreiviertelstunde ging halt nicht drauf) und keineswegs aus künstlerischer Erwägung. Also weg damit.

Wäre ich eine gezeichnete Ente, würde ich sagen: Seufz. Ich müsste vielleicht weniger oder könnte leiser seufzen, würde diese Unwahrheit nicht seit Jahr und Tag landaus, landein von jedem Plappermaul als Wahrheit verkauft werden. Ich habe zwar das Album als solches hier schon einmal als die relevanteste und schönste aller musikalischen Darreichungsformen gepriesen, aber ich tue es gerne noch einmal, weil erstens das Netz das vergesslichste aller Medien ist, zweitens andere ja auch ständig dasselbe sagen (j’accuse, Tim Brenneur!), und drittens mir unlängst erst wieder bewusst geworden ist, wie recht ich habe. Es sollte bekannt sein, dass die Gründe, aus denen etwas entsteht, und die Gründe, aus denen es fortbesteht, nicht dieselben sein müssen. Das Album mag seine klassische Länge schnöden Kapazitätsproblemen verdanken. Dass es sich aber über Jahrzehnte bewährt hat, liegt daran, dass diese Länge durch einen glücklichen Zufall genau die richtige war und ist. Mit einem Album hat man was in der Hand, und das nicht nur im buchstäblichen Sinne, sondern vor allem im übertragenen. Mit einem Download-Album hat man musikalisch ebenso viel in der Hand wie mit einer Polyvinylchloridplatte. Klein-klein aus dem Analog/Digital-Grabenkrieg soll an dieser Stelle keine Rolle spielen, Musik ist Musik. Rund 10 Songs, mit denen man sich beschäftigen kann und muss. Das tut man auch, und zwar intensiv und gerne, denn 10+X neue Songs eines geschätzten Künstlers auf einmal zu bekommen ist ein Ereignis, für das man mal kurz mit Twittern aufhört. Anders verhält es sich mit einzeln veröffentlichten Songs. Da hört man mal rein und macht nach der Hälfte aus, wenn es nicht auf Anhieb als Meisterwerk erkennbar ist (was machen noch mal die Smashing Pumpkins heute?). Ähnlich bei Darreichungsformen des anderen Extrems. Wer hört sich schon CD-Boxen so intensiv an, wie sie es möglicherweise verdient hätten? Ich habe einen recht genauen Eindruck des ersten Drittels des letzten Dreier-Albums von Joanna Newsom, aber danach verschwimmt alles, und man weiß nicht, ob es Newsoms oder Neuenkirchens Schuld ist. Ich habe außerdem den vagen Verdacht, dass besagtes ein stärkeres Werk hätte werden können, hätte man mit Mut zum Mülleimer aus den hammermäßigsten Krachern der drei Mini-Alben ein einziges Album von moderater Länge gemacht. Aber das ist nur geraten, für eine fundierte Meinung müsste ich erst mal dazu kommen, mir die zweite und dritte Scheibe genauso aufmerksam anzuhören wie die erste.

Wenn nun einer behauptet, wie das die Woche einer in einem Interview getan hat, das Album sei „keine Kunstform“, dann hat der unrecht. Selbstverständlich ist ein anständiges Album hohe Kunst in Inhalt und Form, denn es handelt sich nicht nur um eine Zweckgemeinschaft einzelner Songs, sondern um ein Gesamtwerk, dessen Summe blabla Einzelteile blabla, Sie wissen schon. Das gilt, Gott bewahre, keineswegs nur für ausgesprochene Konzeptalben. Wobei es auch mal an der Zeit wäre, die ständig unreflektiert nachgeplapperte Pauschalkritik an diesem Genre zu überprüfen, und es nicht immer nur an seinen schlimmsten Beispielen zu messen. Im Grunde ist jedes auf dem üblichen Wege entstandene Studioalbum ein Konzeptalbum, denn Auswahl und Reihenfolge der Songs folgt einem dramaturgischen Konzept. Die Songs stehen nicht nur für sich selbst, sondern auch in Beziehung zueinander, und sie repräsentieren die verantwortlichen Künstler in einer bestimmten Phase ihres Lebens und Schaffens. Deshalb sind Hit-Sammlungen und andere Kompilationen meist so unbefriedigend, es fehlt zum einen das dramaturgische Auf und Ab, vor allem aber das einende je ne sais quoi.

Das bisher beste Album des laufenden Jahres ist bekanntlich Ninth vom vielversprechenden Nachwuchstalent Peter Murphy. Es ist ein Paradebeispiel für ein gelungenes Album, weil es nicht nur voller guter Songs ist, sondern weil man das erst dadurch merkt, dass es ein Album ist. Da gibt es Lieder, die sofort gefallen, etwa die mopsfidelen Velocity Bird oder Memory Go. Dann die, die man im zweiten Durchgang mitnimmt, zum Beispiel die poetisch-spinnerten I Spit Roses oder Seesaw Sway. Diese Songs hätte man womöglich auch bemerkt und für gut befunden, wenn sie für sich irgendwo rumgeflogen wären. Aber dann gibt es auch so etwas wie das brummige Secret Silk Society, das das erste, zweite, dritte … Mal nach typischem Füllmaterial klingt, bis man seinem dunklen Sog erliegt. Als vorletztes Stück kommt es an genau der richtigen Stelle im Gesamtzusammenhang, man wird dem Sog wieder sanft entrissen vom Rausschmeißer Crème de la Crème, den ich zunächst für zu beschaulich gehalten hatte. Als Kontrast zum Vorgänger und als Abschluss des Albums ist er aber ganz wunderbar. Solche Lieder brauchen Zeit zum Gedeihen, und das geht nur, wenn sie in ein Album gepflanzt sind. Als itunes-Hörproben haben sie keine Chancen.

Selbst wenn man langweilig, also aus Sicht der Wirtschaft und des Marketings, an die Sache herangeht, ist das Album als solches unverzichtbar. Auch wenn es sich nicht mehr so gut verkauft wie zu Zeiten, als das Kino noch zwei Groschen gekostet hat, Fußball Männersache war und der Pfannkuchen wie Pfannkuchen schmeckte, so ist es doch als Aufhänger für mediale Öffentlichkeit und weitere musikalische Aktivitäten nicht zu ersetzen. Welches Leitmedium berichtet schon darüber, wenn jemand einen neuen Song ins Internet stellt? Bei einem ganzen Album sieht das anders aus. Gerne weisen Schallplattenindustrieerklärer darauf hin, dass der große Reibach heute auf der Bühne gemacht wird. Das ist schön, da gehört Musik hin. Aber eine Tournee ohne reichlich neues Material (Sie haben es erraten: Album!) hat etwas Trauriges, da verkommt ein Künstler schnell zur eigenen Cover-Band. In diesem Sinne: Man sieht sich beim Konzert am 23. 10.Manchmal sagt ein Lied mehr als tausend Sportkommentare.

Ich nutze Flugreisen vor allem dazu, mir auf Flughäfen stapelweise Zeitschriften zu kaufen, die ich dann doch nicht lese. Aber bei dieser wusste ich sofort, dass ich eine Ausnahme machen würde:

Adam Ant auf dem Cover einer Musikzeitschrift? Eigentlich eine Selbstverständlichkeit! Zirka 1981.

Die Älteren hier kennen Adam Ant als „den ersten coolen Typen in der Popmusik, der Make-up trug.“ Das sagte einmal sinngemäß irgendeine behauptete Autorität. Und das stimmt natürlich, solange man David Bowie, Marc Bolan und knapp 10.000 andere mal außer Acht lässt. Die Jüngeren kennen Adam Ant, wenn überhaupt, als den Charlie Sheen der britischen Popmusik: Kein Job, aber große Klappe, gut dokumentierte Krankheitsgeschichte und gelegentliche Live-Auftritte in Begleitung zweier Göttinnen. Seit längerem ist die Rede von einem neuen Album mit dem unverrückten Titel Adam Ant Is the Blueblack Hussar in Marrying the Gunner’s Daughter, was nun fertig ist und bald (ca. 2012) erscheinen soll, nach der aktuellen World Tour of London. Adam Ant ist wie Star Wars: Man tut so, als wäre es einem inzwischen piepegal, aber liest heimlich doch jede Meldung. Es ist verständlich: Als ich zum ersten Mal „Stand and Deliver“ hörte, hatte es mein Leben verändert. Ich wusste, dass ich fortan meine eigenen Platten kaufen würde (müssen). Noch heute werde ich ganz aufgeregt, wenn morgens das Posthorn geht. Es wurmt mich nachwievor, dass ich den Adam-Ant-Bravo-Starschnitt zwar fast komplett, den linken Bauch aber verpasst hatte. Mit gereiften Ohren und weitergedrehtem Erdenrund hört man, dass im Ant-Oeuvre viel Unsinn ist, aber überraschend vieles hat weiterhin einen Reiz, der über niedere Nostalgie hinausgeht, ist so originell, energetisch und relevant wie eh und je. Manches versteht man als schuldiger Erwachsener sogar besser denn als unschuldiger Hosenmatz. Im vorliegenden Interview gibt Adam Ant sich so, wie wir ihn in letzter Zeit kennen und zu nehmen gelernt haben. Er flucht und raucht viel, spricht von fast fertigen neuen Großtaten, kündigt neben dem Album eine Ants-Reunion mit Terry Lee Miall und Kevin Mooney fürs kommende Jahr an und behauptet vieles, weil das Interview lang ist. Zum Beispiel, dass er die Ants nur aus väterlichem Instinkt aufgelöst habe, um die Mitglieder vor sich selbst zu schützen, und dass er den Cooler-Pirat-Look erfunden hätte, den Johnny Depp geklaut hat. Nein, Adam, den haben Piraten-Filme erfunden. Und Johnny Depp läuft nur in einem solchen so rum. Außerdem sagt Ant: „Die Definition von Bipolarer Störung ist promiskuitiven Geschlechtsverkehr zu haben, sich ungewöhnlich anzuziehen und zu verhalten.“ Nein, Adam. Ich bin zwar kein Mediziner, aber ich glaube nicht, dass das die Definition ist. Aber was weiß ich. Ich bin nur ich, und Adam ist ein „Warrior“ (Unterschied zum Warlock: Kann schwere Waffen und Rüstungen tragen, hat aber keine magischen Fertigkeiten). Recht hat Ant freilich, wenn er behauptet, der einzige lebende authentische Punk-Rocker zu sein. Dafür stehen schon die Aussagen, mit denen er unrecht hat. Das Interview macht Lust auf mehr authentischen Punk-Rock for Antpeople, und ich hoffe aufrichtig, dass Adam Ant Is the Blueblack Hussar in Marrying the Gunner’s Daughter ein großer Wurf wird. Wenn nicht: Auch nicht schlimm, das Leben ist weitergegangen. Dass das Magazin Vive Le Rock so heißt wie das (bislang) beste Album Adam Ants, ist erklärtermaßen kein Zufall. Dass also auf das Ant-Interview ein Artikel über The Wolfmen folgt, das neue Projekt der ehemaligen Ant-Wegbegleiter Chris Constantinou und Marco Pirroni, ist nicht weiter verdächtig. Aber je weiter ich blätterte, desto mulmiger wurde es mir. Da kam ein (aktuelles) Interview mit New Model Army, die Kritik eines (kürzlichen) Konzerts von Spear of Destiny, und im Anzeigenteil wurden (anstehende) Auftritte von The Levellers und Sigue Sigue Sputnik annonciert. Panisch schlug ich das Heft zu und lebte wieder in der richtigen Gegenwart. Aber jetzt weiß ich: Paralleluniversen sind kein Science-Fiction-Schnickschnack. Was ist wohl in der Dimension von Vive Le Rock geschehen, das den Lauf der Geschichte dort derartig verändert hat?Es ist schon eine Weile her, dass ich zum letzten Mal bei einem Konzert war, bei dem vorne Teenager kreischen und Ärmchen in die Luft recken, während hinten der erziehungsberechtigte Fahrdienst wartet und milde lächelt. Über eine Woche ist das schon her. Da war nämlich das Konzert von Miyavi, einem jungen japanischen Gitarrengott, wenn auch kein Songwritergott, der in Japan in erster Linie dafür bekannt ist, dass er im Ausland bekannt ist.

So fürchterlich bekannt scheint er im Ausland auch nicht zu sein, der mittelkleine Münchner Austragungsort war mit etwas gutem Willen gerade mal zu einem Drittel gefüllt. Rein akustisch war davon aber nichts zu merken, der harte Kern machte einen Krach wie ausverkauft und überbucht. Miyavi selbst war auch nicht leise, aber es war doch das Gekreisch der Anerkennung und Wertschätzung, das noch außerhalb der Halle in einigen hundert Metern Entfernung gut zu hören war, und mich nach langem Herumirren aufgrund altersbedingter Orientierungslosigkeit doch noch mit leichter Verspätung zum Konzert finden ließ, das offenbar mit löblicher japanischer Pünktlichkeit begonnen hatte.

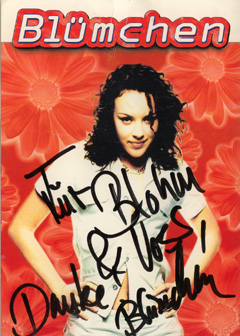

Dass man mich hier als zahlenden Konzertbesucher aus freien Stücken und ohne minderjährige Begleitung nicht für voll nahm, machte man mir bereits beim Einlass unmissverständlich klar. Niemand wollte meine Karte sehen. Aber ich bestand erstens auf Kontrolle der Eintrittskarte, zweitens auf Durchsuchung meiner Herrenhandtasche. Auch alte Menschen haben ein Recht auf Schikane! Nur weil wir nicht mehr so glänzendes Haupthaar haben wie Miyavi gehören wir längst nicht aufs gesellschaftliche Abstellgleis! Billige Spötter könnten anmerken, dass das Konzert nicht nur wegen der hysterischen Stimmung voller als tatsächlich wirkte, sondern dass die Größe von Miyavis Ego ebenfalls nicht wenig Raum einnahm. Dazu sage ich in spöttischem Tonfall: „Was?! Ein Rockstar mit einem gesunden Selbstbewusstsein?! Was fällt dem ein! Der bringt noch die ganze Rockmusik in Verruf!“ Miyavi beherrscht die einstudierte Mischung aus großen Gesten und Tuchfühlung, die ich von einem Rockstar erwarte. Rockmusik ist in erster Linie Unterhaltungs- und Dienstleistungsgewerbe, die Revolution ist spätestens seit Elvis‘ erster Goldenen Schallplatte vorbei (1956, für 1.000.000 mal ‚Don’t Be Cruel‘, heute braucht’s weniger), allerspätestens seit ‚Muss i denn zum Städele hinaus‘ (1960). Nichts ist furchtbarer als sauertöpfische Authentizitätsrocker, die meinen, sie müssen so vor ihr Publikum treten, wie sie sich gerade fühlen, in der Annahme, sie spielten die Musik für sich und nicht für die zahlenden Gäste. Nein, sie müssen sich gefälligst zusammenreißen und ihre Arbeit machen, und zwar mitreißend und gut, sonst gehe ich das nächste Mal zu jemand anders. Ein Anlageberater sagt sich ja hoffentlich auch nicht: „So, heute ist mir eine Laus über die Leber gelaufen, da gebe ich aus Authentizitätsgründen mal eine schlechte Anlageberatung. Rock’n’Roll!“ Miyavi liebt sein Publikum aufrichtig. In dem Sinne, dass er es aufrichtig liebt, Publikum zu haben. So muss das sein, da erwidere ich die Liebe gerne. Natürlich nicht in erster Reihe, sondern hinten mit den Eltern. Also, nicht mit meinen Eltern. Aber ich denke sogleich an sie, denn sie standen auf ganz ähnlichen Plätzen vor vielen Jahren, während ich vorne zu Nena oder Extrabreit voll abmoshte. Drolliges Detail am Rande des Geschehens: Heute werden der ehrenwerte Extrabreit-Sänger Kai Havaii und ich in literarischen Belangen von derselben Agentur vertreten. Das hätte ich mir damals, als kleines Mädchen aus der Vorstadt mit einem Nasenring aus Phosphor, auch nicht träumen lassen. Ich erinnere mich gerne an die Konzerte von vor 20 Jahren und an das von letzter Woche (an letzteres etwas besser, noch). Andere haben auch schöne Erinnerungen. Mein liebster Youtube-Kommentar zum Miyavi-Konzert: …. außerdem hab ich seine spucke in den mund bekommen^^…. Da zeigt sich, dass junge Menschen gar nicht so verzogen sind, wie vielfach angenommen wird. Auch mit kleinen Dingen kann man ihnen eine Freude machen. Zwischen meiner eigenen Ärmchen-reck-Phase und dem Miyavi-Konzert war wohl das einzige ähnliche Ereignis, dem ich beiwohnte, ein Blümchen-Konzert in den Neunziger Jahren, das ich mit journalistischem Auftrag besuchte. Ich kam als blasierter Gästelistenschnorrer, ich ging als stolzer und glücklicher Besitzer einer selbst bezahlten ‚Blümchen‘-Wollmütze. Auftritt und Privataudienz hatten mich restlos von Fräulein Blümchens Qualitäten als Mensch und Entertainer überzeugt. Ich hoffe dennoch, dass Blümchen, die heute unter dem Pseudonym Jasmin Wagner schauspielert, mit einem Comeback noch mindestens bis 40 wartet, um es für alle interessanter zu machen. Ich würde jedenfalls kommen, mit meiner Mütze. Ich habe sie noch irgendwo, finde sie aber gerade nicht, weil ich kürzlich aufgeräumt habe. Dies hingegen habe ich natürlich immer griffbereit:

(Warum dort „Für Blohm & Voss“ steht, ist eine lange Geschichte, deren Erzählung auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss.)

Eines verbindet Blümchen und Miyavi über die unübersehbare äußerliche Ähnlichkeit hinaus: Es macht Spaß ihnen dabei zuzusehen und zuzuhören, wie sie auf der Bühne das tun, was sie am besten können. Bei Miyavi ist das Gitarrespielen, bei Blümchen habe ich vergessen, aber da war etwas. Miyavi ist ein so exzellenter Gitarrist, dass es nicht weiter stört, dass seine Songs kompositorisch und lyrisch Quatsch sind. Entscheidend ist, wie es hinten rauskommt. Der Ton macht die Musik. Ich würde jederzeit wieder zu einem seiner Konzerte gehen. Ob ich mir je wieder eines seiner Alben besorgen würde, würde ich mir zweimal überlegen, und es dann wahrscheinlich doch tun, wie ich mich kenne. Eine Mütze habe ich mir diesmal nicht gekauft, aber ein T-Shirt. Freilich trage ich es nur beim Sport, also fast nie. Mein gespanntes Verhältnis zu beschrifteter Bekleidung thematisierte ich bereits in meinem Aufsatz Judas rennt über meine spät erblühte Liebe zum Dauerlauf. Weil zitieren einfacher ist als neu formulieren: Für obenrum habe ich beschlossen, meine alten Bandshirts aufzutragen. Obwohl das eigentlich hochgradig inkonsequent ist. Ich habe mir im Alltag nicht viele modische Regeln auferlegt, ganz bestimmt nicht. Vielleicht im mittleren zweistelligen Bereich, würde ich sagen, konservativ geschätzt, um mal eine Hausnummer zu nennen. Und bei den meisten lasse ich auch mal Fünfe gerade sein, wenn gerade keiner guckt. Aber bei allem Laissez-faire, zwei Bekleidungsregeln erlauben keinen Interpretationsspielraum und müssen unbedingt in jeder Situation befolgt werden, auch beim Sport und auf dem Sterbebett:Für den Sterbebettfall muss man zwar nicht zwangsläufig aus dem Haus gehen, aber Sie wissen schon, wie es gemeint ist. Wie ein Cowboy bevorzugt in seinen Stiefeln stirbt, möchte ich gerne in langer Hose entschlummern, sobald es an der Zeit ist. Und nach Möglichkeit nicht in einem T-Shirt, auf dem steht: New Model Army 51st State Tour 1987.

(Zitat Ende. Zitiert nach mir selbst, da kann mir keiner was.) *** Erstaunlich, wie schnell man Kreisch-Konzert-Verhältnisse trotz langer Abstinenz wieder als Normalzustand wahrnimmt. Anfangs dachte ich noch mit leicht distanzierter Elternmeinung: Wenn dieser Miyavi zwischen den Songs auf die Gitarre boxt, kreischen dann alle, weil sie daran wirklich erkennen, welches das nächste Lied ist, oder kreischen die bloß, weil er auf die Gitarre geboxt hat? Aber bald war mir wieder eingefallen, dass das egal ist. Ein paar Tage später besuchte ich das Münchner Konzert von Anna Calvi, bei dem Anna Calvi erwartungsgemäß die Jüngste war. Es ist nicht bedeutungslos, dass mir das Calvi-Album als große, schwarze Kunststoffschallplatte vorliegt, das von Miyavi als ungreifbarer Download. Das Konzert war gut, die Stimmung auch, dann geschah das Unfassbare: Frau Calvi trank einen Schluck Wasser (direkt aus der Flasche, so sind die jungen wilden Dinger), und irgendwas fehlte. Da fiel es mir ein: Wieso kreischt denn keiner?! Sie hat doch einen Schluck Wasser getrunken! Und da wiederum fiel mir ein: Ach ja, ich bin hier ja der einzige Teenie. Meiner strikten Ablehnung der Hobbyfilmerei bei Konzerten habe ich gut versteckt in einem überlangen früheren Beitrag Luft gemacht. Weil wir Menschen vom Planeten Erde aber so wunderbar widersprüchliche Naturen sind, habe ich kein Problem damit, hier die Hobbyfilmerei eines anderen zu klauen: P.S.: Ich wollte es eigentlich geschmeidig in den Text einfließen lassen, aber man wird vergesslich mit dem Alter: Ich danke sehr herzlich der Leserin, die mich auf die Miyavi-Tour überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. Sie weiß, wer sie ist, wenn sie noch nicht so vergesslich ist, wie ich es bin. Und ich wünsche weiterhin alles erdenkliche Gute.Selbstverständlich habe ich ein iPig gekauft, Sie ja hoffentlich auch.

Es hat einen guten Klang und ist kleidsam für jeden Raum. Seit Wochen will ich meine Freude mit der Welt teilen, doch fehlen mir die Worte. Zwei halbgare Fragmente warteten Internet-Ewigkeiten im Entwurfslimbo, bis ich mir eingestehen musste, dass ich am Schwein gescheitert bin. Unser Verhältnis bleibt ungetrübt, wir werden weiterhin wunderschöne Stunden miteinander verbringen, das kleine Ferkel und ich, aber wir werden sie für uns behalten. So wie diese beiden Artikel, die nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden:

1. verworfener Schweineartikel: 10 Dinge, die man zu seinem iPig sagen kann Es gibt im Deutschen unglaublich viele Redewendungen und Verbalinjurien um Schweine, Säue und Ferkel, eine lustiger als die andere. Aber wenn man davon wirklich etwas Sinnvolles zu seinem Musikschwein sagen möchte, bleiben mal gerade drei übrig:Zugegeben, ich bin schon auf 10 gekommen, aber darunter ist wenig mit direktem Schwein- und Musikbezug, und viel verzweifelt Sinnloses, wie: „Es gibt Schweinelachs!“, oder: „Hic porci cocti ambulant!“ Damit macht man dem Tier nur Angst.

2. verworfener Schweineartikel: Das total süße, schielende Schweinchen (Internet-Kult!) sagt die Oscar-Gewinner voraus

Pustekuchen! Gar nichts hat das Schwein gesagt! Und ich bin in dieser Angelegenheit viel zu leidenschaftslos, um Ihnen hintenrum durchs Schwein eigene Prognosen oder Wünsche unterzujubeln. Das hat das Schwein nicht verdient, und Sie auch nicht. Ich habe keinen Favoriten. Ich werde sogar zum ersten Mal seit Jahren gut gelaunt früh zu Bett gehen anstatt mürrisch aufzubleiben. Nein, es hat nichts damit zu tun, dass der famose offizielle Vorschlag der japanischen Delegation gar nicht erst für den Fremdsprachenoscar nominiert wurde. Oder dass mein Favorit für den Englischoscar, den ich ja gar nicht habe, genau genommen bloß ein Abklatsch eines japanischen Films ist.

Falls es in Ihrer Fernsehzeitung nicht steht: Es ist Weihnachten! Das coolste Fest der Welt! Darum will ich heute gar nicht viele Worte machen, ich bin schon viel zu aufgeregt, es gibt Aal. Nur ein paar besinnliche saisonale Eindrücke aus Tokio, der weihnachtlichsten Stadt der Welt.

Im gediegenen Einkaufs-, Büro-, Gastronomie- und Kulturzentrum Roppongi Hills gibt es einen Weihnachtsmarkt wie bei Muttern im Garten: