Das da oben wäre ein guter Titel für eine schrullige kleine Independent-Film-Dramedy, finde ich. Eine Story wird sich schon ergeben. Vielleicht etwas über irgendeinen Mann, der sich in irgendeiner Krise befindet (Midlife? Quarterlife?) und eines Tages eine herrlich verrückte junge Frau mit kurzen Haaren kennenlernt (U-Bahn? Schnellimbiss?), die sein Leben ganz schön auf den Kopf stellt (aus der Bahn wirft? durcheinanderwirbelt?). Zum Schluss ist die Frau wieder weg, weil man Paradiesvögel nicht in Käfige sperren kann, und der Mann ein kleines bisschen wehmütig. Aber die Krise immerhin ist vorbei, und er kann die Welt mit neuen Augen sehen. Sundance Publikumspreis.

Aber genug von Tarako Shampoo, reden wir über Weihnachtsfilme. Sie schauen ja hoffentlich auch seit mindestens vier Wochen nichts anderes. Sollten Sie noch nicht angefangen haben, wird es höchste Eisenbahn. Mit diesem kurzen, unvollständigen Ausschnitt aus meiner diesjährigen Weihnachtsfilmkonsumhistorie möchte ich teils anregen, teils warnen.Unsere Saison begann mit einem kleinen Familienstreit. Meine Frau und ich waren uneins, welcher Film missratener wäre: Last Christmas (basierend auf den Werken George Michaels) oder The Family Stone (basierend auf einem Drehbuch von Außerirdischen, die noch nie einem Erdenmenschen begegnet sind). Ausnahmsweise musste meine Frau meiner Argumentation schließlich zustimmen: Beide Filme sind Schmarrn, aber Last Christmas ist zumindest aufrichtiger Schmarrn, der nicht vorgibt, irgendetwas anderes zu sein. The Family Stone hingegen versucht sich am großen amerikanischen Familiendrama, kommt jedoch nur bei Figuren an, die einander und vor allem den Zuschauern gehörig auf die Nerven fallen. Ungeachtet der offensichtlich hohen Ambitionen wird das Ganze als volksnahe Komödie verkauft, deshalb fällt zweimal jemand hin.

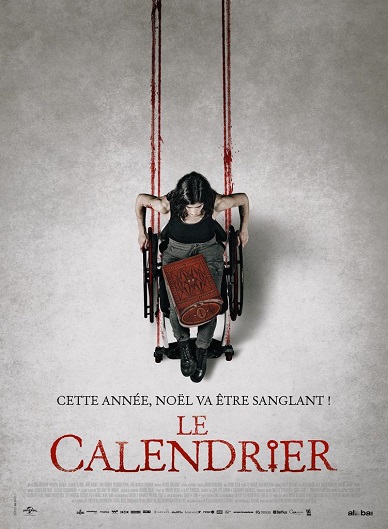

Last Christmas hat zunächst nur peripher etwas mit den Liedern von George Michael zu tun. Wird einer unsanft aus dem Schlafe geweckt, läuft halt … Sie wissen schon. Bis man am Schluss voller Freude über so viel Mut zum Schmalz feststellt, dass der Titelsong bereits einen RIESEN-SPOILER (!!!) enthält: „Last Christmas, I gave you my HEART…“ Ein Hoch auf die wortwörtliche Interpretation! Der ganze Filme quasi eine Nachricht von Sam äh Tom! The Sixth Sense! Fight Club! Und alles als romantische Weihnachtskomödie! Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Alle Jahre wieder schmeißt uns Netflix gefühlt ein paar hundert lieblos und dilettantisch runtergekurbelte Weihnachtsfilme unter den Baum und lässt uns hoffnungsvoll nach dem einen qualitativen Ausreißer suchen. Single All The Way war er es schon mal nicht. Der Titel-Single lebt wegen Beruf und Lebensstil in San Francisco. Als er zum Weihnachtsfest in die kleinstädtische Heimat fährt, nimmt er aus Gründen, die ich bereits wieder vergessen habe, seinen Mitbewohner und besten Freund mit. Im Kleinstadtidyll müssen die beiden freilich – ganz langsam und gegen innere Widerstände – einsehen, dass es vielleicht etwas noch Besseres als Freundschaft zwischen ihnen geben könnte. Es ist schwierig, etwas Gemeines über einen Film zu sagen, der so gut gemeint ist, und in dem alle Menschen so nett zueinander sind. Also werde ich das auch nicht tun, schon gar nicht so kurz vor Weihnachten. In The Happiest Season ist im Vergleich zu Jingle All The Way einiges umgekehrt: In die Kleinstadt reisen zwei junge Frauen statt Männer, sie sind bereits ein Paar, statt grenzenloser Offenheit gibt es Geheimnisse über Geheimnisse, und alle Beziehungen sind so konfliktbeladen, dass man meinen könnte, diese Menschen wären bei anderen Menschen besser aufgehoben. Trotzdem habe ich mir das über weite Strecken gerne angesehen. Vielleicht wegen der nerdigen Schwester, die an ihrem Fantasy-Romanepos arbeitet, oder Daniel Levi, der hier glücklicherweise dieselbe Rolle spielt wie in Schitt’s Creek, nur unter anderem Namen (man kann mir nichts vormachen). Man muss den Film schon für eine sehr angestrengt vorbereitete Pointe lieben, bei der sich eines der Mädchen in einem Wandschrank versteckt, nur damit die Dame des Hauses bei Entdeckung fragen kann: „What are you doing in the closet?“ (Tsching-bum.) Der sehenswerte Netflix-Überraschungsweihnachtsfilm in diesem Jahr heißt leider Love Hard, er ist für Menschen mit Niveau und Anstand also besonders leicht zu übersehen, klingt der Titel doch nach einer dieser Spritz- und Gröl-Komödien für ungezogene Kinder. Es handelt sich dabei um eine Verquickung von Love Actually und Die Hard. Darauf bin ich allerdings auch erst einige Zeit nach Filmende gekommen. Als Titel also nicht ideal. Zumal die ewige Menschheitsfrage, welcher der beiden dabei vermischten Filme der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten wäre, in Love Hard zwar durchaus verhandelt wird, aber kaum eine derart zentrale Rolle spielt, dass man gleich den ganzen Film danach benennen müsste. (Welchen deutschen Titel hat Love Hard eigentlich erhalten? Liebe langsam?) Von Inhaltsangaben halte ich noch weniger als von hypersensibler Spoiler-Hysterie, also sehen Sie selbst: Zum Schluss kriegen die beiden sich übrigens. Wunderschöne Szene, die dann tatsächlich Schlüsselszenen aus Love Actually und Die Hard verquickt. Hätte man trotzdem anders nennen können. Dieses Jahr habe ich selbst einmal den Direktvergleich Die Hard vs. Love Actually gemacht. Dabei ist herausgekommen, dass beide herausragende Vertreter ihrer Gattungen sind, ich Die Hard aber schon dermaßen auswendig kenne, dass ich mir nicht mehr einreden kann, der Spaß daran sei ungetrübt. Einmal pro Jahr Love Actually sollte derweil nicht zu viel verlangt sein. Und bitte laut mitsingen. Überhaupt: Wer glaubt, Die Hard sei ein Weihnachtsfilm, der glaubt auch, Coco-Cola hätte den Weihnachtsmann erfunden. Beides typische Klugscheißer-Meinungen und allenfalls Fakten der alternativen Sorte. Echte Fakten: Nicht jeder Film, der an Weihnachten spielt, ist ein Weihnachtsfilm, und den Weihnachtsmann gibt es bereits seit 1821 in Rot und Dick und mit Rentieren. Coca-Cola gibt es erst seit 1886 und den Coco-Cola-Weihnachtsmann erst seit 1931. Yippie Yah Yei, Schweinebacke. Ebenfalls kein Weihnachtsfilm ist The Advent Calendar, wie sich herausstellt. Gefunden habe ich ihn beim auf Horror spezialisierten Streaming-Dienst Shudder, also hatte ich schon so einen Verdacht. Über Shudder dachte ich immer: Die haben nur zwei Sorten von Filmen: Solche, die ich bereits unzählige Male gesehen habe, und solche, die ich kein einziges Mal sehen möchte. Über normalerweise gut unterrichtete Quellen (Kommentare in Horrorfan-Facebook-Gruppen) war mir derweil zu Ohren gekommen, dass es dort doch zwei oder drei Titel gäbe, für die ich mich schon lange interessierte, wenngleich nicht genug, um sie mir für viel Geld als Hardcopy aus Übersee kommen zu lassen. Man weiß ja, wie das läuft mit diesen Streaming-Diensten: Man denkt sich: Die paar interessanten Filme reiß ich in der Gratiswoche runter, danach sehen die mich nie wieder. Dann allerdings findet man ein paar interessante Filme mehr und entscheidet: Gut, einen Monat kann ich das ruhig bezahlen, aber dann bin ich raus aus der Sache. Und schließlich findet man: Auf ein Abo mehr oder weniger kommt’s jetzt auch nicht mehr an, und Hulu macht’s bestimmt eh nicht mehr lange. The Advent Calendar ist jedenfalls ein französischer Horrorfilm über einen bösen deutschen Adventkalender. Als Maso-Deutscher liebte ich ihn bereits, bevor ich ihn gesehen hatte. Danach allerdings nicht mehr ganz so sehr. Man erwartet von französischen Horrorfilmen ja entgegen allzu vieler Belege immer, dass sie irgendwie substanzieller, existenzieller, zumindest aber transgressiver als der Bubblegum-Horror amerikanischer Machart daherkämen. The Advent Calendar ist leider so konventionell, dass ich fest damit gerechnet hatte, dass aus dem letzten Türchen Freddy Krueger springen und irgendwas Lustiges sagen würde. Die einzige Überraschung war, dass das nicht passierte.