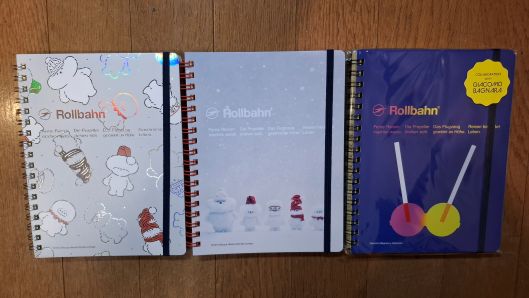

Neben meiner jährlichen Lektürenretrospektive (siehe zuvor) ist auch die jahresendliche Auszählung meiner vollgeschriebenen Rollbahn-Notizbücher eine alte Angewohnheit, die ich normalerweise als Facebook-exklusiven Premium-Content öffentlich mache, aber nun hybrid ebendort und hier im Blog anbieten möchte. Wer Rollbahn nicht kennt: Es handelt sich um eine Schreibwarenproduktreihe aus dem japanischen Hause Delfonics. Diese Notizbücher mit den immergleichen deutschen Sinnsprüchen auf dem Einband verwende ich seit Jahren ausschließlich.

Wie Hemingway einst Moleskine, könnte man sagen, wenn das nicht falsch wäre. Falsch nicht wegen der Anmaßung, sondern wegen der Faktenlage. Hemingway hat mitnichten Moleskine-Notizbücher benutzt. Picasso auch nicht. Van Gogh auch nicht. Bruce Chatwin auch nicht, obwohl aus einem seiner Romane der Name gestohlen wurde. Die Firma und das Produkt existieren erst seit 1997, da war günstigerweise auch die letzte der unfreiwilligen und ungefragten Moleskine-Werbefiguren schon tot. Moleskine-Notizbücher sind unautorisierte Remakes der namenlosen Modelle, die die Genannten für ihre Meisterwerknotizen bevorzugten. Plagiate, könnte man ebenso sagen. Mache ich aber nicht, wegen der Anwaltskosten. Die ganze hässliche Geschichte werde ich in meinem nächsten Enthüllungsbuch aufdecken, das im Herbst dieses Jahres erscheint. Es ist höchste Zeit, schon mal an Weihnachten zu denken.

Ich bilde mir gerne ein, dass ich Rollbahn bereits bei meinem ersten Japan-Besuch 1999 gefunden hatte, oder es mich. Doch eine Recherche vor ein paar Jahren ergab, dass es Rollbahn damals noch gar nicht gegeben hat (Moleskine schon, allerdings eben erst seit zwei Jahren). Die Erinnerung, sie ist ein unzuverlässiges kleines Miststück. Miststück ist vielleicht ein bisschen zu hart. Es ist durchaus möglich, dass ich mich an die Recherche falsch erinnere, sie liegt mittlerweile schließlich ebenfalls in etwas vernebelter Vergangenheit. Ich könnte rasch neu recherchieren, aber wen interessiert das schon so genau. Ich bin mir sehr sicher, dass die vierstellige Jahreszahl der Rollbahn-Premiere mit einer 2 beginnt. Ebenso hänge ich mich wohl kaum zu weit aus dem Fenster, wenn ich mutmaße, dass die zweite Ziffer eine 0 ist. Und jetzt den Atem angehalten: Ich wage zu behaupten, dass an dritter Stelle eine weitere 0 kommt. Sicherlich, wir sind bereits im dritten Jahrzehnt des nicht mehr ganz so jungen Jahrhunderts (derweil noch immer recht jungen Jahrtausends), doch im zweiten waren Rollbahn und ich längst ein eingeschworenes Team; so weit daneben kann meine Erinnerung gar nicht liegen. Da lebte ich schon zunächst mit einem halben, später mit beiden ganzen Beinen in diesem schönen Land, das natürlich auch nicht nur schöne Seiten hat. Tatsächlich habe ich gerade meiner langjährigen Tageszeitung das Abonnement gekündigt, weil sie es nicht mehr verstand, mit dem gebotenen Ernst und nötigen Sachverstand über die unschönen Seiten zu berichten. Stattdessen ein Artikel nach dem anderen darüber, dass man sich über diese hippen neuen Anti-Impf-und-Ausländer-Naziparteien, die hier nun auch endlich messbaren Zuspruch finden, keine allzu großen Sorgen machen müsse. Oder – besonders gerne um entsprechende Gedenktage herum – darüber, was für arme Opfer der Umstände die japanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg gewesen waren. Man möchte fragen: Aber sieht man nicht im Rest der Welt, was passiert, wenn man sich um Nazis nicht früh genug Sorgen macht? Wieder einmal? Und japanische Soldaten waren doch im Zweiten Weltkrieg nicht NUR Opfer, meine ich mal an anderer Stelle gelesen zu haben?

Doch eh wir uns irreversibel in der wirklichen Welt mit ihren echten, freiheits- und lebensbedrohlichen Problemen verheddern, schnell zurück in die Traumwelt, in der wir alle so tun, als hätte käuflicher, massenproduzierter Tand irgendeinen echten Wert. Also:

Im letzten Jahr von mir vollgeschriebene Rollbahns: Fünf.

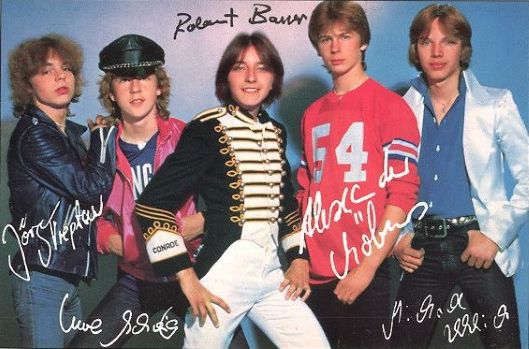

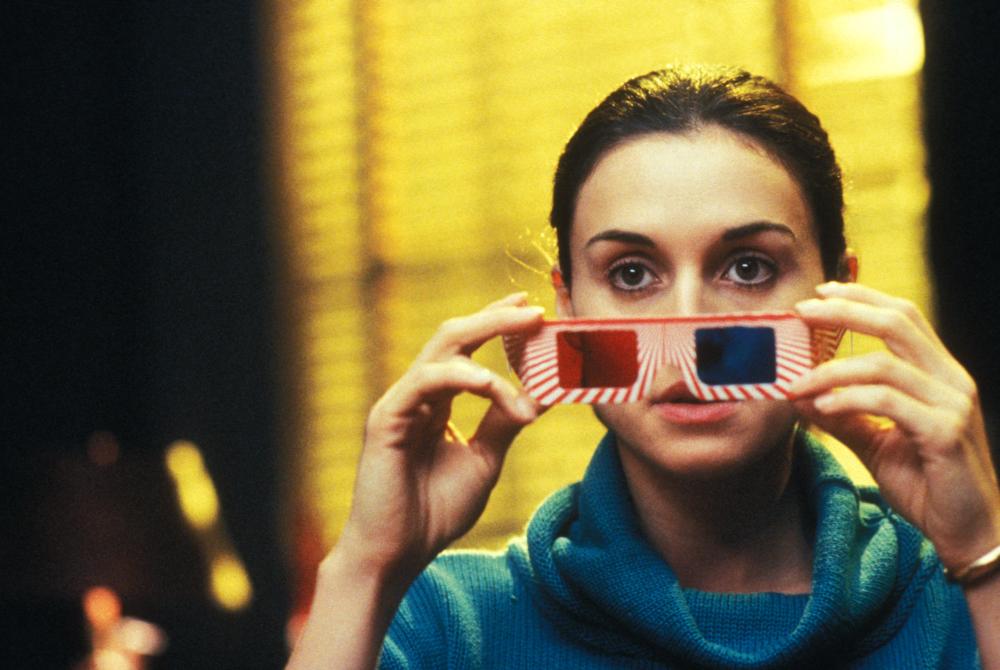

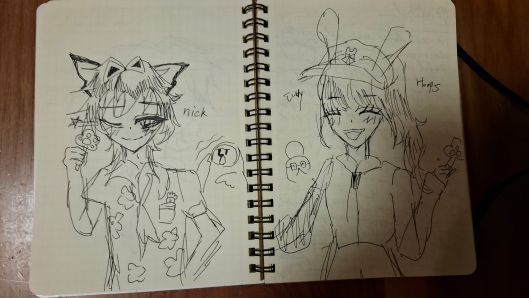

Normal. Hatte schon mehr, hatte schon weniger. Vorletztes Jahr hatte ich genauso viele. Erneut hatte sich meine Tochter im letzten Jahr erweichen lassen, hin und wieder meine Rollbahns für ihre Skizzen mitzubenutzen, wie sie es im Vorschulalter gewohnheitsmäßig und mit echter Begeisterung getan hatte, obwohl sie heute ihr eigenes Profimaterial bevorzugt. Hier die beiden Protagonisten aus der Neo-Noir-Filmserie

Zootopia (dt.: Zoomania), reimaginiert als Menschen:

Trotz der mittelmäßigen Quantität war das letzte Jahr ein außergewöhnliches Rollbahn-Jahr, leider nicht nur im Guten. Es begann mit Überfluss: Zum vorletzten Weihnachtsfest hatte ich, wie es üblich ist, bereits die ersten Rollbahns fürs nächste (also das letzte) Jahr geschenkt bekommen. Weitere kamen im Januar, als die traditionelle Neujahrswundertüte des Herstellers ins Haus flatterte. Wir lassen uns stets vormerken, aber die Beutel sind so beliebt, dass das Los über die entscheidet, die dafür letztendlich Geld ausgeben dürfen. Wir haben recht häufig Glück. Da waren dann ebenfalls ein paar Rollbahns dabei. Das war ein Segen und ein Fluch. Einerseits schön, einen Vorrat zu haben. Andererseits führte das dazu, dass ich mir das gesamte Jahr über kein einziges selbst kaufen musste. Und ich stöbere doch so gerne durch die Farben, Motive und saisonalen wie regionalen Sondereditionen. Deshalb wies ich meine Familie an, in diesem (also im letzten) Jahr mir keine Rollbahns zu schenken und auch die Vorbestellung der Wundertüte zu unterlassen, die eh meist mehr unnütze als nützliche Dinge enthält.

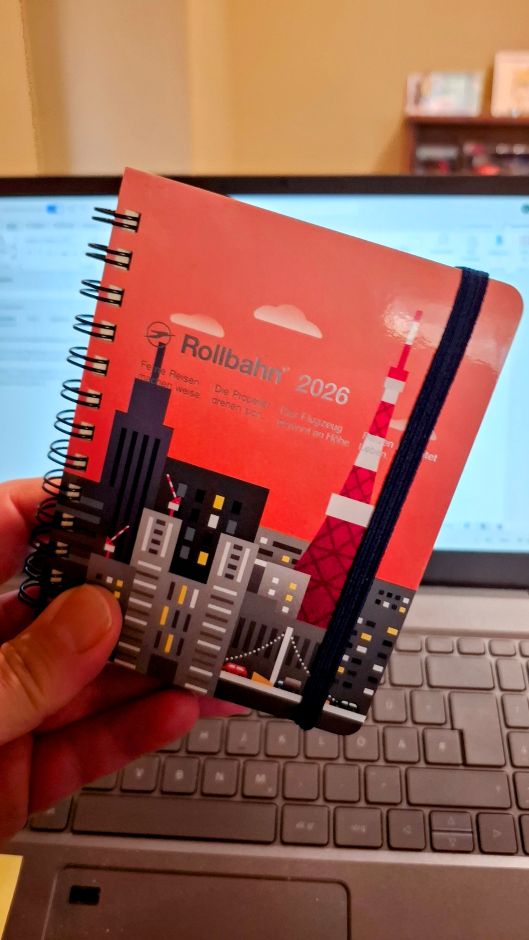

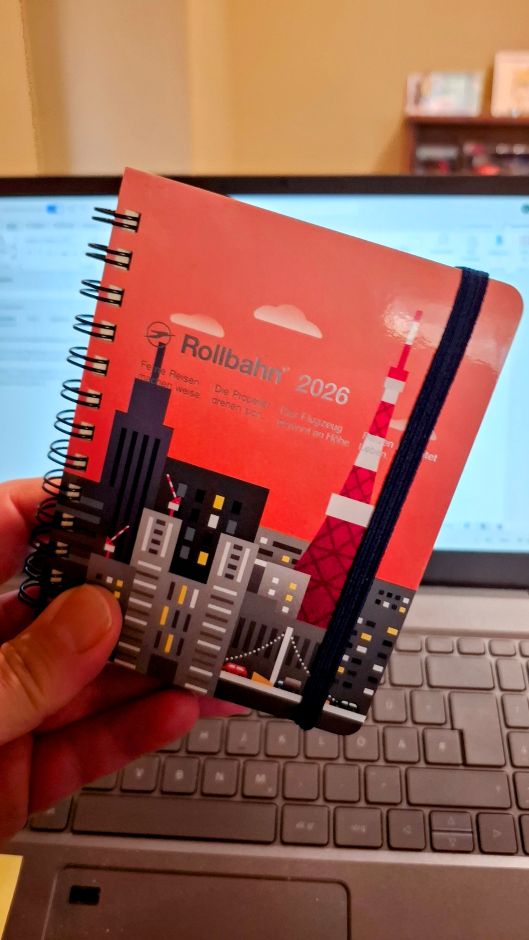

Erst im Dezember letzten Jahres sollte ich mich wieder zu meinem üblichen Dealer bemühen, um einen Rollbahn-Taschenkalender fürs nächste (also dieses) Jahr zu kaufen, in den ich meine drei oder vier jährlichen Termine eintragen kann. Zuerst dachte ich, ich könnte den Laden bloß nicht auf Anhieb in dem Einkaufszentrum finden, in das er eingelassen war. Das letzte Mal war schließlich schon eine Weile her. Doch nach genauer Sondierung der Lage wurde ein schrecklicher Verdacht zur noch schrecklicheren Gewissheit: Der Laden existierte nicht mehr. Ich durchlief alle Phasen der Wut, Trauer und Betroffenheit und war noch ganz aufgewühlt, als ich zu Hause ankam. Meine Frau fragte, was denn nun stattdessen in den alten Geschäftsräumen wäre, und ich konnte sie nur anherrschen: „Was weiß denn ich?! Irgendwas Unnötiges!“

Nun mangelt es Tokio nicht an Delfonics-Handelsniederlassungen. Nüchtern betrachtet ist das Flaggschiffgeschäft in Shibuya sogar etwas näher an meinem Zuhause als mein ehemals üblicher Laden in Ebisu. Aber wer besucht schon gerne Shibuya? Oder Flaggschiffgeschäfte? Also fuhr ich zum Kalenderkauf ins weitaus weiter entfernte Futako-Tamagawa. Dort fand ich ein Modell nach meinem Geschmack.

Besonders freut mich, dass darauf wie selbstverständlich der Tokyo Tower abgebildet ist. Dabei versucht man seit Jahren, uns den höheren, öderen Skytree als neues Wahrzeichen aufzuschwatzen. So funktioniert das aber nicht. Der echte Tokioter wird immer den Tokyo Tower bevorzugen, diese sympathisch ungelenke Eiffelturm-Kopie in den flugsicheren Signalfarben.

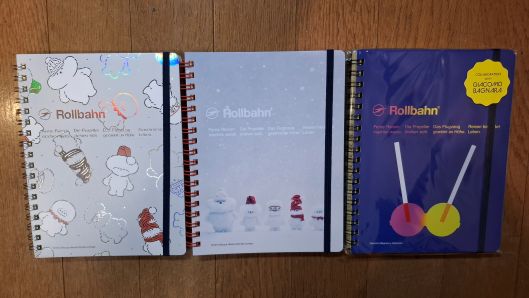

Ich fand in Futako-Tamagawa außerdem eine neue Rollbahn-Notizbuch-Weihnachtsedition nach meinem Geschmack. Ich dachte: Die kaufe ich mir, obwohl kein unmittelbarer Bedarf besteht. Dann hab ich was in der Hand, wenn sich die Bedarfssituation ändert.

Leider bemerkte ich sogleich, dass es nicht nur eine Weihnachtsedition gab, sondern mehrere. Eine geschmackvoller als die andere. Ich konnte mich nicht entscheiden. Panisch rannte ich, ohne eine einzige gekauft zu haben, aus dem überheizten Kaufhaus hinaus in die winterliche Kälte. Daheim hob ich das Rollbahn-Geschenk-Verbot sofort auf, weshalb ich heute erneut für einen Großteil des neuen Jahres vorversorgt bin.

Es folgt ein Gratis-Bonustrack, der eigentlich ein eigener Blog-Eintrag werden sollte, aber ich wollte nicht so schnell hintereinander zwei davon raushauen, ich bin ja kein zappeliger Influencer, und außerdem muss ich mir so nicht extra eine kurze und knackige Überschrift dafür ausdenken.

Habe ich eigentlich gute Vorsätze fürs neue Jahr? Außer beim Wassermelonenspiel eine Doppelwassermelone zu schaffen, bevor meine elfjährige Tochter es schafft, und meinen Triumph gockelhaft auszukosten? (Die Rechtschreibprüfung meint übrigens, das Wort ‚gockelhaft‘ gäbe es nur mit großem G, aber wir sind ja hier nicht auf dem bäuerlichen Gefängnishof.) Nein, ich habe nie gute Vorsätze fürs neue Jahr, ich bin ja nicht blöd. In gewissem Masse unvernünftig wohl, und früher noch eine Spur unvernünftiger. Doch selbst in meinen Flegeljahren war ich bereits vernünftig genug, zu wissen, dass für einschneidende Veränderungen im Lebenswandel der richtige, individuell zu erörternde Zeitpunkt notwendig ist und nicht ein von gesellschaftlichen Gepflogenheiten vorgegebener. Lediglich einmal traf das bei mir rein zufällig mit dem Jahreswechsel zusammen. Das war 2006 auf 2007, als ich Silvester so verbrachte, wie es vorgesehen ist: Allein zu Hause mit einer Flasche Wein, einer angebrochenen Packung Zigaretten und einer Leih-DVD (die Älteren erinnern sich), darauf der aus irgendeinem Grunde deutsche Film zum französischen Roman

Elementarteilchen. Mir hat alles an jenem Abend gut gefallen, und dennoch dachte ich mir: Wie wär’s, wenn ich mir nach dieser Packung einfach keine neue mehr kaufe? Und das hab ich dann einfach so gemacht. Ich habe kurz überlegt, ob ich meine letzte Zigarette wegen Lustigkeit wie der Elementarteilchen-Autor Michel Houellebecq rauchen sollte, aber irgendjemand muss das ja auch wieder wegmachen. Houelley hat da bestimmt seine Leute für. Oder in Frankreich wird eh nichts weggemacht, weil Freiheit und Lebenslust.

Habe ich diese Episode nicht schon mal im Blog erzählt? Ja, aber das ist fast auf den Tag genau (ich war selbst bass erstaunt über diese Parallelität) zehn Jahre her. Wenn Sie das noch wissen, stimmt etwas mit Ihnen nicht. (Woran liegt es eigentlich, dass ich im Blog mittlerweile relativ planlos und völlig ungeniert zwischen duzen und siezen alterniere? Es ist wie bei so vielen Männern in meinem Alter: Er hat solche Tage und solche Tage. Zumindest versuche ich meinen Verstand so weit zusammenzuhalten, dass ich innerhalb einzelner Beiträge konsistent bleibe.)

Und falls ich mir nun unter Androhung von Strafe im Unterlassungsfall gute Vorsätze machen MÜSSTE? Dann würde ich mir selbst ab sofort ein paar Worte verbieten, wo leider heutzutage sonst schon niemand niemandem irgendwelche Worte verbietet. Ich möchte zukünftig vor allem auf die Worte ‚überbewertet‘ und ‚unterbewertet‘ verzichten. ‚Überschätzt‘ und ‚unterschätzt‘ gefallen mir melodisch besser, sagen allerdings dasselbe (nämlich gar nichts), also damit ebenfalls weg. Diese Konversationsersticker werden allzu häufig bemüht, um seine Meinungen zu Erzeugnissen der Popkultur, mitunter auch der echten Kultur, kundzutun, ohne seine Meinungen kundzutun.

‚Überbewertet‘ stimmt immer, was dieses Urteil bedeutungslos macht. Welcher Filmklassiker, welcher Kultroman, welches Progrock-Konzept-Live-Doppelalbum wird von seinen lautstärksten Verehrern nicht auf eine völlig realitätsverleugnende Art und Weise verehrt? Ich mache da vor gnadenloser Selbstkritik nicht halt: Ich stehe zu meinen Leidenschaften, hege allerdings den starken Verdacht, dass manche von ihnen läppisch sind.

‚Unterbewertet‘ hingegen stimmt nie, weil diese eigentlich gar nicht so schrecklich missverständliche Vokabel immer, immer, immer falsch verwendet wird (immer!). Nämlich für Werke, die trotz gewisser Qualitäten kein breites Publikum gefunden haben. Dass jedoch für einen Film nur wenige Kinokarten gelöst werden, ist keine Bewertung des Films. Es ist allenfalls eine indirekte Bewertung der Werbestrategie und Marketing-Reichweite.

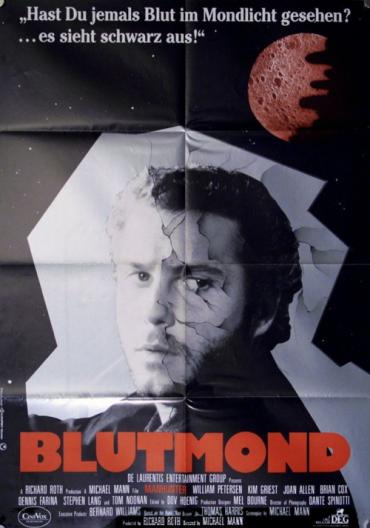

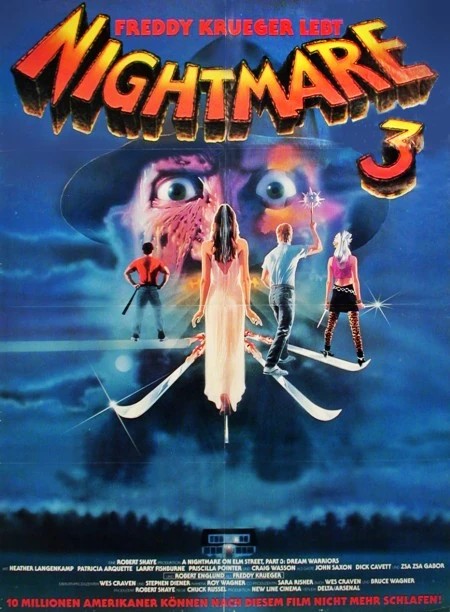

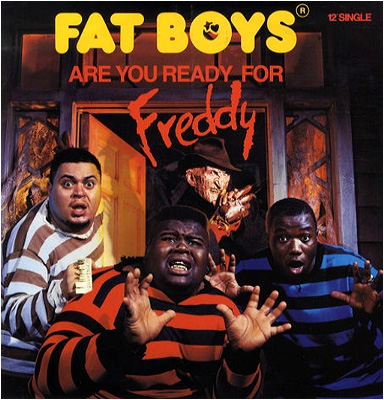

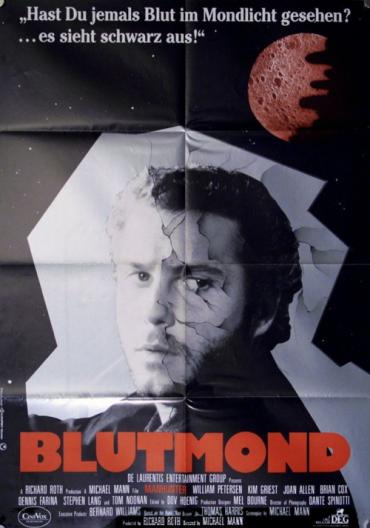

Das erste Beispiel, dass mir stets zur Unterbewertet-Fehlkategorisierung einfällt, ist der Film

Blutmond von 1986, der bestimmt auch in den DACH-Staaten inzwischen wieder auf den öderen Originaltitel

Manhunter zurückgetauft wurde, weil englische Titel selbst dann als cooler gelten, wenn sie uncooler sind. Ich mag gar nicht nachsehen, ob ich recht habe. Ist jetzt auch ausnahmsweise nicht das Thema. Das Thema ist:

Blutmond wird wahrscheinlich eines Tages das Goldene Dreifach-Ausrufezeichen als „unterbewertetster Film aller Zeiten!!!“ verliehen bekommen. Dabei war er nie unterbewertet, sondern lediglich schlecht besucht. Heutzutage wird er von Hysterikern auf die zuvor beschriebene Art stark überbewertet. Als er erstmals herauskam, wurde er genau richtig bewertet.

Der kritische Konsens lautete damals sinngemäß: „Ein netter Thriller mit ein paar ungewöhnlichen ästhetischen und erzählerischen Konzepten. Besser als viele andere seiner Art, aber nicht so richtig hammeroberaffentittengeil.“ (Entschuldigung, es waren halt die 80er.) Das weiß ich, weil ich zu den wenigen gehörte, die sich den Film seinerzeit im Kino angesehen haben. Und wie bin ich darauf gekommen? Wegen der im Großen und Ganzen wohlwollenden Kritiken.

Durch den Mythos der Unterbewertung von

Blutmond sind noch ganz andere Qualitätsmythen über den Film entstanden, die kurz aus der Welt geschafft werden müssen: Nein, er ist nicht besser als der hammeroberaffentittengeile

Das Schweigen der Lämmer, der zweite und bekanntere Film mit dem beliebten Kannibalen Hannibal Lecter. Und Brian Cox ist nicht besser in jener Rolle als fünf Jahre später Anthony Hopkins. Diplomatisch könnte man sagen: Die beiden spielen die Figur ganz anders und gleich gut, gemäß den sehr unterschiedlichen Drehbüchern und Tonalitäten der Filme. Realistisch muss man sagen: Hopkins blieb nach

Das Schweigen der Lämmer im Gedächtnis, Cox nach

Blutmond eher nicht. Weiß man natürlich nur, wenn man von Anfang an dabei war, anstatt den Film retrospektiv mit unzulässigem Insiderwissen aufzuladen.

Blutmond ist ungefähr genauso gut wie

Roter Drache (für die spät geborenen Romantasy-Sozialisierten: Red Dragon) von 2002, die handwerklich konservativere Neuverfilmung desselben Romans. Mit seiner 80er-Jahre-Ästhetik, bei der man meint, jederzeit könnte Robert Palmer mit seiner hochhakigen Begleitkapelle um die Ecke stöckeln und ein Lied über unzügelbare Begierden in der Hitze der Nacht anstimmen, bietet der ältere Film modernere Schauwerte. Dafür setzt der neuere auf ältere Tugenden wie Spannung und Dramatik, während

Blutmond mitunter in neonkalter Langeweile erstarrt. Möchte man partout die Überbewertet/Unterbewertet-Skala anwenden (ein letztes Mal, zu Dokumentationszwecken), müsste man sagen:

Blutmond ist ein bisschen überbewertet,

Roter Drache ein bisschen unterbewertet, und so treffen sie sich friedlich in der Mitte. Beide Filme „kann man gucken“ (diese Phrase gewöhnen wir uns 2027 ab) und danach seelisch und intellektuell unerschüttert sein Leben weiterleben.

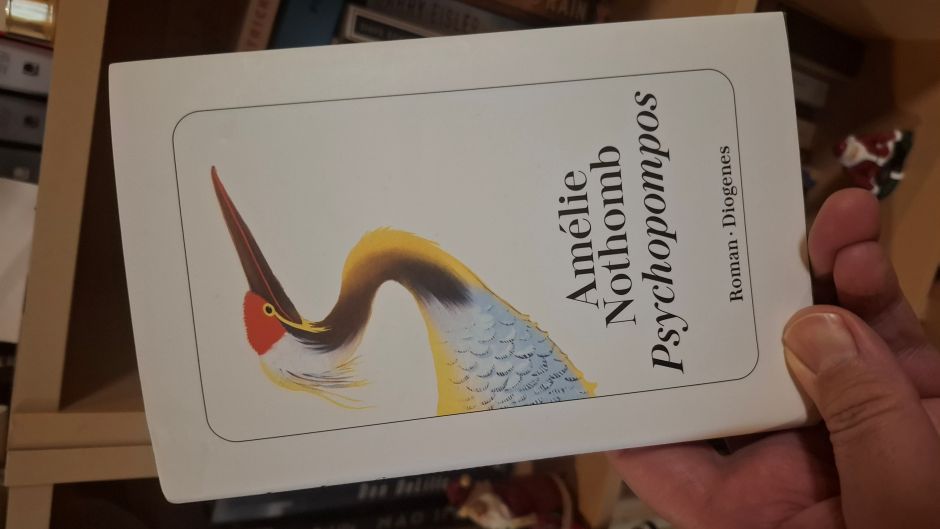

Ich habe diesen Text übrigens in mein Rollbahn skizziert, während in der Flimmerkiste der Spielfilm

Joker: Folie à Deux fröhlich vor sich hin flimmerte. Total unterbewertet.