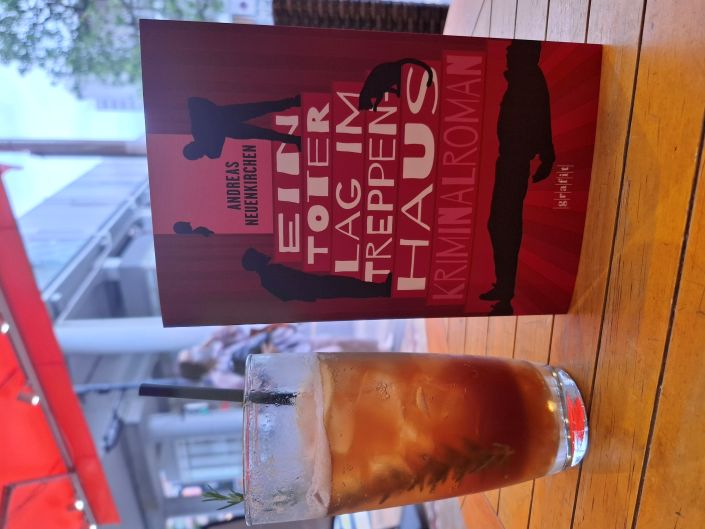

Es muss in meinem zweiten Vollzeitjahr in Japan gewesen, als ich zum ersten Mal einen Espresso mit Zitronenlimo on the rocks trank und danach nur noch ungern etwas anderes trinken wollte. Das Sommergetränk ist wohlgemerkt nicht mal im geschmackvollen Japan so beliebt, dass seine saisonale Verfügbarkeit alljährlich garantiert wäre. Es ist stets eine rechte Zitterpartie, ob die lokalen Filialen der entsprechenden Kettencafés sich dazu durchringen können, den Drink ins Programm zu nehmen, oder ob man sich über die Nachbarschaftsgrenzen hinausbewegen muss, was im Sommer eigentlich von niemandem verlangt werden kann. Hier eine Archivaufnahme des Getränks mit subtilem Werbeeffekt:

Diese Saison ließ sich gut an. Nicht nur hatte eines meiner üblichen Arbeitscafés die Zitronen-Variante bereits früh auf der Karte, es erhöhte sogar nicht viel später auf Limette. Beinahe noch glücklicher aber machte mich ein Fund in einem Supermarkt abseits meiner üblichen Routen: Espresso-Limetten-Tonic aus der Dose. In der Espresso-Zitrusfrucht-Schorlen-Liebhaber-Community wird zwar drauf geschworen, dass es am besten doch in der Gastronomie schmeckt, wo ein gelangweilter Nebenjobber den Espresso authentisch aus der Maschine zapft, mit einer kleinen Dose Schweppes überschüttet und zur Zierde eine vorgehackte Portion Showkräuter ins Glas schmeißt. Dennoch: Die Supermarktvariante Tully‘s Fizzpresso schmeckte mir sehr gut, und ständig vor die Tür gehen ist ja auch nicht so gesund.

Ich wollte mir einen Vorrat anlegen, doch das gestaltete sich schwierig. Kein Supermarkt, kein Convenience Store, kein Kaufhaus in meiner Reichweite führte das Produkt. Ich spitzte den Rest der Familie ebenfalls an, die Augen offen zu halten, jedoch ohne Erfolg. Bis meine fünf Jahre jüngere Frau (damit wird man ja wohl mal prahlen dürfen) eine ihrer jugendlichen Flausenideen hatte. „Wie wär’s denn mit dem Internet?“, fragte sie.

„Mit dem was?“, fragte ich zurück.

„Dem Internet“, sagte sie. „Du schreibst gerade darin.“

„IN GESCHIRRSPÜLMITTEL?!“ Meine Hand zuckte sofort vor der Tastatur zurück.

„Nein, im Internet“, sagte meine Frau und legte ihre Hand beruhigend auf meine, sie sanft zurück auf die Tasten führend. „Du musst dich verhört haben.“ Das mochte sein. Der moderne Mensch nennt es ‚Halluzinationen‘ und meint, daran müsse man sich gefälligst gewöhnen. „Im Internet“, erklärte meine Frau weiter, „kannst du Dinge bestellen, die dir dann direkt ins Haus geliefert werden. Dafür wurde es erfunden.“

Tatsächlich fand ich Fizzpresso bei einem Internethändler. Ich war hocherfreut, dass die Dosen nicht einzeln abgegeben wurden, sondern man mindestens 24 Stück auf einmal ordern musste. Das schien mir gerade so zu reichen, wenn man bedachte, dass es noch rund eineinhalb Wochen waren, bis ich mich in den Auslandsurlaub verabschieden würde.

Als der Karton eintraf, nahm ich ihn erst mal in den Arm und versuchte dann, aus dem Inhalt eine Pyramide zu bauen. Das war aufgrund der flaschenförmigen Dosenform nicht ganz einfach, aber die alten Ägypter haben ja auch nicht gesagt: „Das wird nicht ganz einfach, lassen wir es lieber.“ (Die hatten natürlich geometrisch dankbarere Bauelemente.) Es ist mir gelungen, allerdings nicht lang genug, um ein Foto davon zu schießen.

Am Abend des Tages, an dem der Fizzpresso geliefert wurde, gab es ein weiteres erfreuliches Dosenerlebnis. Wir gingen mit einer befreundeten Familie in einem Restaurant der Kette Schmatz essen. Mit Japanern essen zu gehen ist immer so eine Sache. Meist eine lustige, weil Alkohol im Spiel ist. Möchte man allerdings etwas Bestimmtes essen, sollte man lieber alleine gehen, oder mit eigenbrötlerischen Deutschen, die wissen, was sich gehört. Anfangs fand ich die orientalische Sitte, alle bestellten Speisen in die Mitte zu stellen und zu teilen, ganz goldig. Dieser Gemeinschaftsgeist! Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl! Inzwischen würde ich gerne mal wieder das essen, was ich bestellt habe, und zwar in der Menge, die ich bestellt habe. Natürlich möchte man nicht der sein, der sich gierig mehr als zwei kleine Stücke von der Gemeinschaftscurrywurst abschneidet, also hält man sich an die Beilagen. Und so hat man am Ende des Abends für recht viel Geld vor allem Pommes gegessen. Macht auch satt. Aber nicht glücklich.

Mit Schrecken beobachte ich, wie sich diese Essensstrategie globalisiert, und alle finden es herrlich. Ich lese (eigentlich) gerne die wöchentliche Serie

Blind Date in der Zeitung

The Guardian, wo es genau um das geht, was man sich denken kann. Wenn beide Kandidaten am Ende getrennt voneinander befragt werden, graust es mir lediglich bei der Frage nach den Tischmanieren des anderen. So sicher wie das Amen in der Kirche kommt dann: „Tadellos! Er/sie hat sein/ihr Essen gerecht mit mir geteilt.“

Dazu sage ich ganz ruhig und gefasst: Neeeiiin!!! Das Teilen von Essen ist nicht Teil des westlichen Sittenkanons und sollte es nicht werden! Unsere Essgewohnheiten wollen frei sein und dürfen sich nicht vom Gruppenzwang unterjochen lassen! Gute Tischmanieren sind, zum Beispiel, wenn einem nicht ständig die halbzerkaute Frikadelle zurück in die Soße fällt, weil man mit vollem Mund spricht. Meinetwegen gehört außerdem dazu, dass man nicht allzu oft das Messer ableckt und den Champagner nicht direkt aus der Flasche trinkt, wenn gerade jemand guckt. Gerne würde ich in den Blind-Date-Antworten zu der Manierenfrage lesen: „Tadellos! Er/sie wusste genau, was er/sie wollte, ebenso wie ich, und wir haben beide genau das gegessen, was wir wollten. Geteilt haben wir liebend gerne Anekdoten, Komplimente und Verschwörungstheorien, aber bestimmt nicht das Essen, und ganz bestimmt nicht die Rechnung.“

Aber zurück zum eigentlichen Thema: Dosengetränke. Als die Schmatz-Rechnung gezahlt war, drückte der Kellner jedem Erwachsenen eine Dose Weizenbier der hauseigenen Brauerei in die Hand. Die Schmatz-Biere sind ganz reell, kosten im Handel allerdings fast so viel wie im Ausschank, das sehe ich meist nicht ein. Weizenbier sei in Japan nicht sonderlich bekannt, erläuterte der Kellner, deshalb wolle man ein wenig dafür werben. Ich übersetzte innerlich aus dem Japanischen: Das Zeug werden wir partout nicht los, schon gar nicht zu unseren Wucherpreisen, also nehmen Sie es zu unserer Entlastung, bevor es schlecht wird.

Wie im letzten Blogbeitrag bereits erwähnt, muss man für Weizenbier in der richtigen Stimmung sein, und das ist man eigentlich nie. Wird es einem aber aufgedrängt, trinkt man, was auf den Tisch kommt, und merkt schnell, dass diese Weizen-Phase, die jeder mit Anfang 20 hatte, so ganz unbegründet auch nicht war.

Zu Hause stritten wir ein bisschen, wie das Weizen richtig zu lagern wäre. Meine Frau sagte: „Der Typ hat gesagt, wir müssen es auf den Kopf stellen.“ (Sie meinte, die Dose umdrehen; nicht auf der eigenen Schädelplatte balancieren.)

Ich sagte: „Wenn ich im Leben eines gelernt habe, dann den verantwortungsvollen Umgang mit Bier.“ Also mannklärte ich: „Ganz falsch ist das nicht, weil sich auf den Böden von vernünftigen Weizenbieren immer ein sogenannter Sabber absetzt. Damit sich der Sabber besser im Bier verteilt, empfiehlt sich tatsächlich ein temporäres Umstülpen, jedoch sicherlich kein permanentes. Dann würde ja nur unten das neue Oben, und man hätte dasselbe Problem in Grün.“

Sind hier Bierbesserwisser anwesend, die mich dringen korrigieren oder meine Angaben präzisieren möchten? Dann schreibt eure Besserwisserei in die Kommentare! Ach nein, die Kommentarfunktion ist ja ausgeschaltet. Tja, dann wird’s wohl nichts.