Optimistisch hatte ich geglaubt, das larmoyante Herumhacken auf Menschen, für die es im Leben etwas mehr sein darf als Heim, Herd, Sack, Asche und Industrieplörre, würde den larmoyanten Herumhackern selbst irgendwann langweilig werden. Dem scheint leider nicht so zu sein, deshalb muss ich jetzt doch mal was loswerden: ein Hoch auf die Latte-Macchiato-Mütter, überall! Mögen sie mit ihrer Anmut weiterhin die Stadtbilder verschönern und mit ihren Designerkinderwagen (Bayern: Designerkinderwägen) noch so manchem frühvergreisten Griesgram den Weg verstellen. Und ein Hoch auf ihre Partner, die Craft-Beer-Väter! Auf dass sie sich niemals einreden lassen, ihr Bier sei gar kein echtes Männer-Bier, nur weil mehr Geschmack, mehr Alkohol und kein Hopfenextrakt drin ist.

Wir Latte-Macchiato-Mütter (Craft-Beer-Väter mitgemeint) wurden großgezogen von einer Generation von Jacobs-Krönung-Müttern und Haake-Beck-Pils-Vätern (Bayern: Augustiner-Bräu-Vätern). Wir lieben sie, doch das bedeutet nicht, dass wir alles genauso machen müssen wie sie. Das Herumhacken auf unserem Lebenswandel hat etwas von der Runter-von-meinem-Rasen-Mentalität der Generation vor unserer Elterngeneration, die an dieser Stelle aus dem Jenseits jault: „Jacobs Krönung und Haake Beck Pils? Luxus! Wir hatten damals nur die Spucke der Besatzer zu trinken und mussten uns vorstellen, es wäre Jacobs Krönung und Haake Beck Pils! Und aus uns sind trotzdem zufriedene, tolerante, lebenslustige alte Herrschaften geworden! Äh, Moment mal …“ Wat de Buur nich kennt, dat frett he nich. Die Ablehnung des relativ modernen Genusswandels erinnert auch an das verzweifelte Festklammern an der eigenen Jugend. Alles soll genauso bleiben, wie es immer war, und die Musik von heute ist ja nur noch Boingboingboing, und wer Bier trinkt, das es letztes Jahr noch nicht gab, ist ein Mädchen. Was schön und neu ist, muss schnell mit der Gentrifizierungskeule alt und hässlich geschlagen werden. Speziell die Kritik an den Latte-Macchiato-Müttern geht von der antifeministischen Uralthaltung aus, Frauen müssten mit Einsetzen der Mutterschaft das Frausein einstellen. Sie dürften sich fortan nur noch in den eigenen vier Wänden aufhalten und im Trainingsanzug Jacobs Krönung schlürfen. Andere Interessen als Kinder, Kinder, Kinder sind Zeichen von Selbstsucht und stören da draußen die Greise zwischen 30 und 50, die gerade auf dem Weg in ihre Siff- und Suff-Kneipe sind, in der seit dem 20. Jahrhundert nicht mehr geputzt wurde, was sie so gemütlich und ihre Kundschaft so gut gelaunt macht. Man verwechsle diese Verteidigung ganz normaler Menschen nicht mit Hipster-Verteidigung. Selbstverständlich kann einem das Klein-klein um die neuesten Bier- und Kaffeemarotten auf den Senkel gehen. Vor ein paar Jahren wurde einem noch die Freundschaft gekündigt (richtige Freundschaft, nicht Facebook-Freundschaft), wenn man mal unachtsam ausgeplaudert hatte, man würde zu Hause heimlich Filterkaffee trinken. Die Musik hörte schlagartig auf, alle Scheinwerfer und Blicke waren auf einen gerichtet, und eh man sich versah, saß man ganz alleine da und das Licht ging aus. Inzwischen ist Filterkaffee wieder der letzte Schrei. Natürlich nur mit dem RICHTIGEN Filter und der RICHTIGEN Filterkaffeemaschine. Dieser ganze Kaffeetechnikfetischismus ist natürlich papperlapapp. Ich verrate schnell, was man für guten Kaffee braucht: guten Kaffee. Wenn es sich einrichten lässt noch gutes Wasser (ist in München leider schwieriger zu bekommen als guter Kaffee). Das langt. Dann ist es relativ egal, ob die Maschine drum herum 40 oder 400 Euro gekostet hat (tut mir leid, vielleicht haben Sie den Bon ja noch). Im Großen und Ganzen ist es aber begrüßenswert, dass immer mehr Menschen eher bewusst genießen als gewohnheitsmäßig kippen. Zum Wohle.Schlagwort-Archive: Dogma

Endlich: Sex bei Houellebecq

Kennen Sie den noch?

Das war mein Jahr auf Facebook – danke, dass du ein Teil davon warst, Bruce Lee

Im letzten Jahr gab es einschneidende Veränderungen in meinem Leben, zum Beispiel bin ich Facebook beigetreten. Vorher hatte ich meine Verweigerung zu einer Lebenseinstellung hochgejubelt, möglicherweise war sogar einmal die Rede davon, man dürfe mir jederzeit die Kehle durchschneiden, wenn ich doch bei diesem Quatsch erwischt werden sollte. Das nehme ich hiermit zurück: bitte nicht mehr die Kehle durchschneiden. Ich bin Facebook beigetreten, weil ich gehört hatte, dass man damit explosionsartig mehr Bücher verkaufen kann. Das hat sich nicht bestätigt, dafür weiß ich jetzt viel mehr über die Trinkgewohnheiten und das Intimleben meiner Kindheitsfreunde und Arbeitskollegen. Es hat sich also trotzdem gelohnt. An meinen hauptsächlichen Facebook-Erkenntnissen möchte ich Sie an dieser Stelle teilhaben lassen.

Ich weiß nicht, wofür „Gruppen“ da sind Ich freue mich zwar, dass mir die anderen Mitglieder des Bruce-Lee-Fanclubs jeden Morgen ein paar Hundert Fotos von Bruce Lee auf die Startseite klatschen, zum Beispiel solche:

Begnadigt: Helene Fischer, Ernst Stavro Blofeld und die Nusswut-Frau

Kurz vor Weihnachten begnadige ich drei von der Öffentlichkeit Verurteilte, die jetzt lange genug gelitten haben.

Luther, Twin Peaks, hallo Jar Jar Binks (oder: ah, la nostalgie, cette petite mort)

[Sicherheitshinweis: Wie jeder aussagekräftige Sekundärtext geht auch dieser auf den Inhalt seines Primärtextes ein. Oder, im Mimimi-Memmen-Duktus: Spoiler-Warnung.]

Keine Fernsehnachricht hat mich in diesem Jahr so begeistert wie die Ankündigung der vorletzten Woche, es solle zwei neue Folgen Luther geben. Zwei richtige neue Folgen, Folgen aus der Zukunft, keine sinnlose Prequälerei, wie es wohl mal angedacht war. Womit ich nicht sagen möchte, dass alle Prequels sinnlos wären. Allenfalls die allermeisten. Ausnahmen gibt es bestimmt. Wir machen weiter nach einer kurzen Werbeeinblendung.

Wie ich Diablo 4 rettete

Vor rund zwei Jahren habe ich mir ein Computerspiel gekauft, und jetzt komme ich endlich dazu, es zu spielen. Denn Diablo III ist das perfekte Spiel für Säuglingseltern. Man kann schnell mal eine Runde einschieben, wenn sich das Kind gerade zu seinem nächtlichen Halbstundenschlaf hat bewegen lassen und der andere Elternteil das unter der Dusche feiert. Gottlob ist das Spiel nicht gut genug, um größeren Trennungsschmerz auszulösen, wenn man sich nach dieser kurzen Zeit der inneren Einkehr und des Monsterzerhackens wieder anderen Herausforderungen stellen muss.

Das ist zwar praktisch, aber in einem gewissen Sinne auch ein bisschen schade. Die vorherigen Diablo-Spiele konnte man schließlich ganze Semesterferien am Stück durchspielen, ohne dass es stinklangweilig wurde. Mag sein, dass der verflossene Reiz und der gedämpfte Enthusiasmus ein bisschen damit zu tun hat, dass 44 eben doch nicht die neue 27 ist. Andererseits komme ich jetzt in genau den Lebensabschnitt, in dem ich mich intellektuell merklich zurückentwickle und mit Wonne jede Prätention fahren lasse (bitte verraten Sie meiner Frau nicht, wie viele Batman-Comics ich mir in den letzten Tagen heimlich heruntergeladen habe). Ich bin mir sicher, dass es nicht an mir liegt, sondern an Diablo 3. Um die Reihe vor sich selbst retten, habe ich einen Fünf-Punkte-Plan aufgestellt, der bei der Produktion des nächsten Spiels befolgt werden muss. Bevor es losgeht, muss ich mich schon für den ersten Punkt entschuldigen. Es wurde schon so viel über diesen Aspekt gemeckert, dass man sich als Troll fühlt, noch einmal damit anzukommen. Andererseits ist der Troll ja aus der Fantasy kaum wegzudenken, und die Kritik bleibt berechtigt. Wer also den Elefanten im Zimmer, wie man im anglofonen Raum sagt, bereits bemerkt hat, kann gleich zum zweiten Punkt springen. 1. Der Elefant Der Immer-Online-Zwang selbst für Spieler, die einen heiligen Eid geschworen haben, niemals, niemals, niemals mit anderen Kindern zu spielen, muss weg. Er machte Diablo III für Tage nach der Veröffentlichung unspielbar, sorgte auch danach noch für massive technische Probleme, ist eine Ressourcen fressende, unfreundliche, gruselige Gängelung ehrlicher Käufer. So geht man nicht mit Kunden um, Kunden sind schließlich Könige, und Könige können selbst entscheiden, wann sie online sein möchten. 2. Nicht das Rollenspiel in ‚Action-Rollenspiel‘ vergessen Liebe Diablo-Entwickler: wir sind zwar blöd, aber nicht so blöd, wie ihr zuletzt wohl gedacht habt. Die Diablo-Spiele betonten die Action in ‚Action-Rollenspiel‘ immer stärker als das Rollenspiel, und das war auch gut so. Wir wollen bloß keine verzweigten Dialog-Bäume, Mitentscheidungspflicht in Handlungsdingen oder Open-World-Unsinn. Die Action war immer die Suppe von Diablo. Doch die Rollenspielelemente, in erster Linie also die sorgsame Pflege und Weiterentwicklung der eigenen Spielfigur, waren stets das Salz. Durch die weitere Reduzierung, vulgo Runterdummung, der rollenspielerischen Elemente in Diablo III schmeckt die Suppe etwas fade. Diablo III ist kaum mehr als ein aufwendig getarntes Arcade-Spiel. Das kann man mal kurz zwischendurch schlürfen, aber es ist kaum ein Hauptgang, wenn ich meine Suppen-Metapher mal überstrapazieren darf. Ich möchte nächstes Mal beim Stufenaufstieg wieder mehr entscheiden dürfen als die Schnellzugriffstaste für die zwangszugeteilte neue Fertigkeit. Ich möchte außerdem mehr Charakterklassen zur Auswahl haben. Oder zumindest welche, die sich unterschiedlich spielen. Habe es bisher als Dämonenjägerin und Mönchin (oder heißt das dann Nonne?) versucht und spielerisch keinen Unterschied feststellen können. Wenn ich mich recht erinnere, war es noch in Diablo II ein ganz anderes Erlebnis, ob man den Barbaren oder die Geisterbeschwörer gab. In diesem Sinne: 3. Mehr bessere Story Man kann an der Handlung von Diablo ff. nicht viel aussetzen, weil man sie gar nicht kennt, wenn man ehrlich ist. Oder hat irgendjemand jemals zugehört, wenn irgendwer im Spiel geredet hat? Hat sich jemals jemand die ganzen Auftragsbeschreibungen und anderen Textbeiträge, die man irgendwann zufällig in irgendwelchen Untermenüs findet, wirklich durchgelesen? Hab ich mir gedacht, ich auch nicht. Irgendwas mit Gut und Böse halt, Dunkelheit, Höllenfürsten, hu. Das Spiel ist auch ohne Kenntnis der Handlung spielbar. Daran sollte man nicht rütteln. Andererseits könnte man sich ja mal eine ausdenken, die zum Mithören und Mitlesen zwingt – nicht, weil man sonst nichts verstünde, sondern weil man sich wirklich dafür interessiert? Ich selbst habe übrigens eine geldwerte Story-Idee für ein neues Diablo-Spiel, die ich allerdings ohne Geld niemandem verrate. Es ist eine Idee, die den Spielfluss so unberührt lässt, wie es sich für ein Diablo-Spiel gehört, aber trotzdem mindestens eine garantiert unerwartete, schockierende Wendung hat (kurz vor Showdown, würde ich vorschlagen). Dafür allerdings müsste man sich … 4. Einfach mal was trauen Das ästhetische, spielerische und erzählerische Konzept der Diablo-Spiele zu ändern, wäre ein Wagnis. Greift man zu tief ein, maulen die Mäuler: „Pfui Teufel, das ist kein Diablo mehr!“ Macht man derweil weiter wie bisher, skandiert der Wutgamer zu recht: „Unter den Talaren / der Muff von 17 Jahren!“ Behutsame Innovation ist angezeigt. Warum kann man nicht eine andere Perspektive als die ständige Schrägvonoben-Sicht zumindest anbieten? Traditionalisten müssten das Angebot ja nicht annehmen. Möglicherweise ist das technisch ganz furchtbarer Mehraufwand, doch das darf als Gegenargument nicht zählen bei einer Serie, die nur alle Jubeljahre unter viel Premium-Event-Getöse eine neue Folge vom Himmel auf den Markt rieseln lässt. Notfalls kann man ja am Umfang schrauben. Ich habe nie verstanden, warum die Diablo-Fortsetzungen ausgerechnet mit dem Mehr an Umfang gegenüber dem Vorgänger protzten. Quantität ist doch nun wirklich nicht das, was zählt. Gerade bei einem inhärent sehr repetitiven Konzept wie dem der Diablo-Reihe finde ich die Aussicht auf „jeder Nebenauftrag viermal so umfangreich wie das gesamte letzte Spiel!“ eher abschreckend, so viel Zeit habe ich nicht, hatte ich auch präfamiliär nicht. Und warum muss es überhaupt diese durchgenudelte Europäisches-Mittelalter-Fantasy sein? Die ist doch alt. Warum nicht Tempel, Kirschblüten, fliegende Schwertkämpfer, Cowboys, Indianer und Astronauten? Warum sollte Diablo 4 nicht Diablo 4000 AD sein? Und dann wäre da noch dieses Thema, fast so leidig wie Punkt 1: 5. Erst veröffentlichen, wenn es in allen Darreichungsformen fertig ist Hand aufs Herz: niemand spielt freiwillig Computerspiele. Die Dame und der Herr von Welt werden immer die hedonistisch korrekte Konsole dem lustfeindlichen Heimcomputer vorziehen, wenn sie die Wahl haben. Wenn es allerdings zur Veröffentlichung der PC-Version eines lang herbeigehofften Titels nur heißt, die Konsolenversion erscheine „vielleicht höchstwahrscheinlich ganz bestimmt eventuell irgendwann“ greift man vorsichtshalber doch zu diesem vulgären Relikt des 20. Jahrhunderts. Erscheint schließlich die Konsolenversion und gurren alle Vögelchen, sie sei viel besser als die PC-Version (ist sie das jemals nicht?) und laufe sogar ohne Internet (aha! es ist also kein Ding der Unmöglichkeit!), tut sich eine innere Leere auf. Da fällt mir noch ein Unterpunkt ein: Ein Add-on muss wieder Add-on sein. Es wurden einige Äuglein gerieben, als die Diablo III-Erweiterung Reaper of Souls für die Xbox erschien und nur im Bundle mit dem Originalspiel zum Vollpreis erhältlich war. Meine Äuglein waren unter den geriebenen, denn ich muss hier eine schreckliche Verfehlung gestehen: Ja, ich gebe zu, ich habe mir Diablo III zähneknirschend für die Xbox noch einmal gekauft (nicht nachmachen, Kinder, das ist sklavenkapitalistisches Unfugsverhalten für Lämmer und andere Opfer, und ich schäme mich dafür jeden Tag), weil meine Abneigung gegen den Heimcomputer inzwischen so groß ist, dass ich daran nur noch sitzen mag, wenn Bücher ins Reine getippt oder Urlaubsfotos manipuliert werden müssen. Ein drittes Mal kaufe ich mir das Spiel allerdings nicht, Add-on hin oder her. Und überhaupt – Reaper of Souls. Irrer Titel. Wie viele Sekunden haben zwei Zwölfjährige denn darüber gebrütet? Ist ihnen nichts mit ‚Oblivion‘ oder ‚Reckoning‘ eingefallen?Oh, apropos Xbox, da wäre ein weiterer Unterpunkt: Charaktere wollen frei sein sein. Warum darf meine Computer-Dämonenjägerin nicht auf der Xbox spielen? Portieren von Figuren zwischen Systemen sollte heutzutage möglich sein, andere Spiele haben es auch hinbekommen (behaupte ich zumindest, selbst wenn mir gerade keines einfällt), und Online-Features scheint Diablo III ja zu haben.

Danke fürs Zuhören, alles andere kann so bleiben. (Dieser Beitrag verzichtet auf Illustrationen, weil es im Internet schon genügend Bildschirmaufnahmen von Diablo-Spielen gibt. Sie sehen eh alle gleich aus.)Ich würde so gerne mal wieder ein Buch kaufen

Und zwar bei dir, lieber stationärer Buchhandel. In letzter Zeit kaufe ich Bücher wieder verstärkt übers Internet. Dabei teile ich sie, all die romantischen Vorstellungen, von denen jetzt überall wieder so viel zu lesen ist (pikanterweise gerade im Internet): die von der kleinen, freundlichen, mit Liebe sortierten Buchhandlung an der Ecke ebenso wie die von dem sonnenlichtdurchfluteten City-Megastore mit Cappuccino-Sitzecke und mehrsprachiger Monsterauswahl. Beides toll, in der Theorie. Ich hätte auch durchaus keine Gewissensbisse, den Internethandel nicht mehr genügend zu unterstützen, wenn ich meine Bücher nicht dort bestellte, wo ich meine Windeln abonniere (also nicht direkt meine Windeln … Sie verstehen schon). Ich unterstütze den Internethandel schon in genügend anderen Bereichen, da kann ich Kulturgüter gern an kulturell wohlfeileren Orten kaufen. Denn die romantische Vorstellung vom Kulturgut Buch teile ich auch, immer noch, trotz der ganzen Lehrerkinder-, Katzenberger-, Torwart- und „Glaub an dich, dann glaubst du an dich“-Bücher da draußen. Die segensreiche Preisbindung kann man meinetwegen gerne auf andere Kulturgüter (Musik, Film, Hörbuch) ausweiten, den Kulturschaffenden und somit auch den Kulturkonsumierenden wird es nützen. Ich hatte in den letzten Jahren durchaus schöne Erlebnisse in real existierenden Buchhandlungen, bin selten ohne Transaktion aus einer hinausgegangen – ob in Bangkok, Barcelona, London, Paris, Seoul, Singapur, Taipeh oder Tokio.

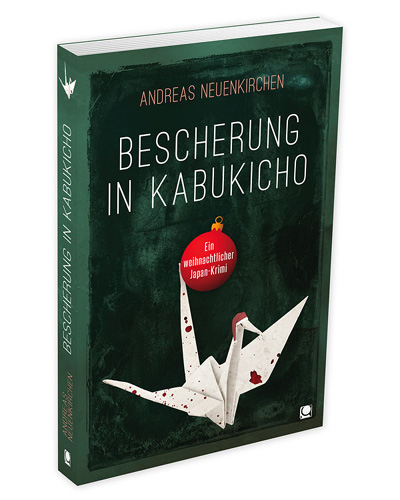

Warum nur kommt das in München, Rothenburg oder Bremen nicht vor? Wieso finde ich dort weder die Dinge, die ich suche (und das ist wirklich selten allzu extravagant; ich bin simpler gestrickt, als ich es selbst wahrhaben möchte), noch Dinge, die ich spontan begehren kann? Die Bücher, die ich mir zuletzt in den Buchhandlungen der zuvor genannten internationalen Angeber-Städte gekauft habe, waren teils genau die, die meiner vorformulierten Kaufabsicht entsprachen, teils verheißungsvolle Zufallsentdeckungen, von denen ich noch nie zuvor gehört hatte, weder aus der Presse noch von Algorithmen oder Verlagsvorschauen. Letzteres, weil sie von Verlagen stammten, die ich nicht ohne Weiteres auf dem Schirm hatte. Das wird in einer deutschen Mainstream-Buchhandlung nicht passieren (und nur um solche, vorgeblich breit aufgestellte Buchhandlungen geht es mir – dass es ganz wunderbare fachgebietspezialisierte Läden gibt, stelle ich nicht in Abrede), denn dort wird nichts ins Regal gestellt (geschweige denn auf den Tisch gelegt), was kleiner ist als Heyne. Die Hälfte aller Bücher sieht aus wie Dan Brown, und die Hälfte davon ist bei genauerer Betrachtung auch Dan Brown. Die andere Hälfte ist Pirincci und Sarrazin, also etwas, was ich bei einem Händler mit Gehirn und Gewissen gar nicht sehen möchte. Bei den Kettengeschäften ist das so, weil sie mit den Kettenverlagen kuscheln, beziehungsweise die mit ihnen. Bei den Kleinen ist das womöglich so, weil sie um ihre Existenz bangen und sich Bestseller im Zweifelsfall besser verkaufen als gute Bücher. Dafür vollstes Verständnis, macht den Zustand aber nicht besser. Es ließe sich bestimmt ein Mittelweg finden. Vielleicht mal ein oder zwei Bücher ins Sortiment nehmen, mit denen keiner rechnet. Das wäre ein Anfang, und es wäre bestimmt immer noch genug Platz für Darm mit Charme. Am Rande sei darauf hingewiesen, dass ich in den meisten der im ersten Absatz erwähnten Auslandsstädte die Landessprache gar nicht genügend beherrsche, um in ihr andere als Miffy-Bücher fließend zu lesen (Abb. unten). Meine wunderschönen Einkaufserlebnisse beziehen sich also im Zweifelsfall lediglich auf die Abteilungen für englischsprachige Bücher in den betreffenden Häusern. Daraus lässt sich der Schluss ziehen: Deren Fremdsprachenabteilungen sind liebevoller bestückt als die Landessprachenabteilungen hiesiger Buchläden. Der Fairness halber sei gesagt, dass es sich in der Mehrzahl nicht um irgendwelche Buchläden handelte, die ich dort besuchte, sondern um bibliophil bekannte Vorzeigegeschäfte. Aber gerade drum sollte man sich an ihnen ein Beispiel nehmen. Wenn man nicht von den Besten lernt, wird’s nicht besser.

Fußball-Krimi: Deutschland gegen Argentinien jetzt wieder 0:0

Gestern nach Redaktionsschluss ist noch was passiert, was ich für meinen WM-Report nicht mehr berücksichtigen konnte, Sie wissen schon. Im Fußballjargon nennt man es wohl harakiri.

Ich sage es gleich: ich habe den sogenannten Gaucho-Tanz nicht gesehen und habe nicht vor das nachzuholen, ich bin eh total im Rückstand mit Internetvideos (hab noch nicht mal das gesehen, wo sich die ganzen Leute küssen). Ich muss also mit Hörensagen arbeiten, was mir für einen glasklaren, messerscharfen Durchblick vollkommen ausreicht. Gehört habe ich, dass das Ganze wohl auf einem traditionellen Fanritual basiert, das immer durchgeführt wird, wenn einer gewinnt und einer verliert, mit angepassten Variablen. Tradition ist freilich kein Freifahrtschein für jeden Mist. Diesen speziellen Mist finde ich generell albern aber vertretbar, in diesem speziellen Fall allerdings ein wenig unglücklich (vollwertige Empörung spare ich mir lieber für Raketeneinschläge und Lebensmittelskandale auf). Denn selbstverständlich sehen Sieger nicht so aus wie jemand, der sich über Verlierer lustig macht. Bei solchen Gesten macht es durchaus einen Unterschied, von wem und in welchem Rahmen sie kommen. Genauso stimmt es, dass ein Gaucho-Tanz kein Hitlergruß ist, noch nicht mal im Ansatz. Die Erklärungs- und Beschwichtigungsversuche der Anhänger, die sich ihre Freude am Fußball nicht nehmen lassen mögen, kann ich gut verstehen, denn sie erinnern mich an mich, wenn Morrissey oder Michel Houellebecq mal wieder den Mund aufmachen. Schon während sie Luft holen, formuliert man ein stilles Stoßgebet: Bitte, bitte … nichts über Hühnerhaltung, Massenmord, Sextourismus oder den Islam. Aber es kommt, wie es immer kommt, und hinterher sagt man: Aber … aber … sie singen doch so engelsgleich (Morrissey) und schreiben so schöne Bücher (beide). Und diese Rechtfertigungen sind gar nicht ganz so halt- und hilflos, wie sie klingen. Manche Menschen können sich halt in unterschiedlichen Foren und Formen unterschiedlich gut ausdrücken. Mir ist in meinem persönlichen Umfeld kein leidenschaftlicher Mensch bekannt, der sich beim Vertreten seiner Ansichten nicht schon einmal im Ton vergriffen hätte. Selbstverständlich hat Morrissey prinzipiell recht damit, dass Tierleben gewürdigt und geschützt gehören. Selbstverständlich hat Houllebecq ganz allgemein recht damit, dass Religion auch Nachteile und Prostitution auch Vorteile hat. Was habe ich schon Witze über Japaner gemacht. Was hat meine Frau schon Witze über Deutsche gemacht. Gottlob war das Fernsehen nie dabei. Wenn gar nichts anderes hilft, kann man auch mal Kunst von Künstler trennen: Er ist zwar ein Arsch, aber ich freue mich schon aufs nächste Lied/Buch/Spiel; das kann er wie kein zweiter. Darüber hinaus ist stets zu bedenken: Es gibt nichts Langweiligeres, als sich nur mit Menschen zu befassen und zu umgeben, die alles genau so sehen, formulieren und machen wie man selbst. Das macht träge und einfältig. Jetzt spielen also Schweini, Poldi und wie sie alle heißen in derselben Liga wie Morrissey und Michel Houellebecq? Weltmeister der kulturellen Kommunikation? Wollte ich das damit sagen? Keine Ahnung, aber was ich auf jeden Fall sagen muss: Meine Fresse, was waren die Argentinier für schlechte Verlierer! Im Grunde ist ihnen jeder Spott von jedem zu gönnen. Die haben mit der Unsportlichkeit angefangen. So, wie Messi bei der Siegerehrung geguckt hat, guckt man einfach nicht bei einer Siegerehrung. So sehen keine traurigen Verlierer aus, so sehen bockige Kleinkinder aus. Trotzdem zeigt die deutsche Mannschaft keine Größe, wenn sie genauso kleinkindisch kontert. Ich hätte einen Vorschlag zur Güte: Wir haben uns ja nun schon alle genug gefreut, das kann uns keiner mehr nehmen. Erklären wir doch einfach das Finale für ungültig und Holland zum Weltmeister. Oder (besser) Costa Rica. Argentinien und Deutschland schicken wir ohne Abendessen auf ihre Zimmer, wo sie mal über die ganze Sache nachdenken können. Zur Aufheiterung spricht das Wort zum Donnerstag Onkel Mo, hier mit Tante Pam:Du bist hier nicht in Kreuzberg, Uschi: Weltmeisterschaft im Harakiri

Jetzt ist sie wieder vorbei, die Zeit, in der die Hälfte meiner Facebook-Freunde in heller Aufregung Sportergebnisse postet, und die andere Hälfte blasierte „War was?“-Kommentare. In aller Freundschaft: Ich finde das erste unnötig, und das zweite unnötig und kindisch. So eine WM ist keine Ganz-oder-gar-nicht-Geschichte, kein Die-oder-wir, kein Proleten-gegen-Schöngeister, es besteht keine absolute Bekenntnisnotwendigkeit. Nichtsdestotrotz bekenne ich mich heute: Ich bin die Art von Fußballgucker, auf die gewohnheitsmäßige Fußballgucker herabsehen. Ich gucke nur zu Großereignissen, es muss schon WM sein, ersatzweise auch mal die der Herren, und auch dann erst, wenn es spannend wird. Und das ist auch gut so. Stolz bin ich darauf freilich nicht, denn stolz kann man nur auf etwas sein, was einen große persönliche Anstrengungen gekostet hat. Zum Beispiel: ein Fußballspiel mit den eigenen Füßen zu gewinnen, oder nach spektakulären Fluchten und langem Spießrutenlaufen die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Einfach nur ein gewonnenes Fußballspiel im Fernsehen gesehen zu haben oder zufällig irgendwo geboren worden zu sein wäre als Ursache für Stolz ein wenig befremdlich.

Selbstverständlich stören mich die grölenden, bemalten Dooffans, die bereits vor der Halbzeitpause zu besoffen von Heimatgefühl und sonst was sind, um noch etwas vom Spiel mitzubekommen (in diesem Zusammenhang ist es schon sehr passend, dass man unter dem deutschen Begriff public viewing im Englischen das öffentliche Aufbahren von Leichen versteht). Gottseidank gibt es davon in meinem Haushalt keine. Mehr noch als diese kaum noch lebenden Toten stören mich allerdings zunehmend die ständigen Flunschzieher, die ihre Fußball-Ablehnung ausstellen wie eine elitenbildende Zierde. Also so Typen wie mich vor 2011, dem Jahr der letzten echten WM und meiner Epiphanie. Typen, die sich tatsächlich darüber beschweren, dass alle vier Jahre nachts mal einer hupt. Dabei sind einige dieser Typen noch in dem Alter, in dem es eigentlich ihre Pflicht wäre, selbst ab und an für nächtliche Ruhestörung zu sorgen. Kommen die Menschen inzwischen schon als „Runter-von-meinem-Rasen!“-Greise auf die Welt? Meine Frau ist Ausländerin und schwanger. Das ist in diesem Zusammenhang deshalb erwähnenswert, weil erstens Zugereiste beim Themenkomplex Deutschland ja meist fanatischer sind als Alteingesessene, und zweitens weil es ihr wichtig war, dass unsere Tochter in einem historischen Jahr geboren wird. In anderen Worten: bei Deutschland-Spielen war auf dem Sofa eine Stimmung, dass ich Angst hatte, vorzeitige Wehen könnten jederzeit einsetzen. Die Frage nach mannschaftlicher Loyalität sehe ich entspannter als sie. Man muss nicht zwangsläufig für das Land jubeln, in dem man Steuern zahlt und Rente bezieht. Man darf aber. Es hängt ganz von der Erzählung ab, denn die ist das schöne an sportlichen Großereignissen. Es handelt sich im Grunde um Helden- und Schurken-Epen mit allem Drum und Dran, nur dass anders als in der literarischen Epik die dramatischen Höhepunkte, überraschenden Wendungen, Sympathien und Antipathien nicht festgeschrieben sind, sondern sich während des Erzählens ergeben. Deshalb fände ich es Unsinn, von vornherein für eine bestimmte Mannschaft Partei zu ergreifen. Protagonisten müssen sich erst herausschälen. Mein Lieblingssieger wäre diesmal Costa Rica gewesen. Aber als das nicht mehr ging, hatte ich keine Probleme damit, den deutschen Spielern meine Gunst zu vermachen, die waren mir auch ganz sympathisch. Die Qualität der Erzählung ist auch der Grund, warum ich mich nicht für das Klein-klein der lokalen und regionalen Vereinsmeierei interessiere. Wenn die WM ein Epos ist, dann ist Dingsbums-Liga (keine Ahnung, was es da alles gibt und wie das heißt) eine Daily Soap. Dafür fehlen mir Ausdauer und Geduld. Außerdem finde ich Lokalpatriotismus noch bekloppter als Nationalpatriotismus. Ich habe da schlimme Erinnerungen an 2010, als ich in Tokio ein Konzert eines skandinavischen Akustik-Pop-Duos besuchte, und eine Frau im Publikum immer die ruhigen Stellen abwartete, um sinnlos in den dunklen Saal zu brüllen: „KREUZBERG!!! KREUZBERG!!!“ Ich habe das Gesicht der Dame (ich benutze den Begriff euphemistisch) nicht gesehen, doch ich bin mir sicher: Es war die hässliche Fratze des Lokalpatriotismus. Weil mir gerade kein guter Übergang zum Rest des Textes einfällt, zeige ich in der Halbzeitpause eine Plastiknachbildung eines brasilianischen Fußballspielers unter einem originell verpackten Stück Weichkäse. Ist nicht böse gemeint.

Drei Stoßseufzer aus Klein-Istanbul

Viele schöne Dinge geschehen jeden Tag, doch manchmal muss ich seufzen. In letzter Zeit hat das häufig mit Krimis zu tun. Wenn sich hoch angesehene Gelegenheitskrimiautorinnen vom Genre distanzieren („War alles nur Spaß!“ – Isabel Allende). Wenn hoch angesehene Vollzeitliteraturkritikerinnen das Genre für nicht ganz vollliterarisch nehmen („Man muss einfach die Latte ein bisschen tiefer hängen – mein Gott, es ist ein Krimi!“ – Iris Radisch). Wenn Katzenkrimiautoren und -autorinnen im Verein ausflippen (Sie wissen schon). Ich muss seufzen, weil es so anstrengend ist. Es ist so anstrengend, immer wieder dasselbe zu erklären. Immer wieder das zu erklären, was erkenntnismäßig banal weil selbstverständlich sein sollte. Zu erklären, dass Literatur Literatur ist, egal ob sie Polizisten, Astronauten, Kriegsflüchtlinge, Reedereifamilien oder Content Manager als Protagonisten hat. Zu erklären, was dabei die Aufgabe von Literaturkritik ist. Zu erklären, dass Scheiße stinkt. (Ich bin eigentlich kein Freund von Fäkalsprache, aber der Satz hatte mit ‚Scheibenkleister‘ nicht das gewünschte Geschmäckle.) Viele Menschen wissen das wirklich noch nicht, so hat es den Anschein. Weil das Erklären aber so anstrengend ist, seufze ich meist nur und verlasse mich darauf, dass jemand anderes sich die Mühe schon machen wird, wie zum Beispiel Zoë Beck es in der Krimi-als-Halbliteratur-Debatte getan hat, und ich dann einfach nur noch kurz beipflichten muss, bevor ich essen oder fernsehen gehe.

Tief in mir weiß ich, dass das keine anständige Haltung ist. Dass das so nicht geht. Deshalb hole ich jetzt einmal tief Luft und erkläre das, was wohl Erklärungsbedarf hat, selbst wenn mir die Gründe dafür schleierhaft sind, und selbst wenn andere es auch schon erklärt haben. Vielleicht macht es ja tatsächlich die Masse. 1. Worum es in der Kriminalliteratur geht Das ist eigentlich ganz einfach. In der Kriminalliteratur geht es um das, was Menschen sich und anderen antun. Es geht um die Schnittmenge und die Differenzmenge von Gesetz und Gerechtigkeit. Es geht um persönliche und gesellschaftliche Vorstellungen von Sitte und Moral. Es geht um den Blick in eigene Abgründe und in die anderer. Es geht um Liebe, Hass, Wirtschaft und Politik. Es geht um Schuld und Sühne, um Leben und Tod. Wenn das keine vollliterarischen Themen sind, muss ich wohl noch mal nachsitzen. 2. Worum es bei Literaturkritik geht Selbstverständlich braucht es für anständige Literatur mehr als nur ein hochwertiges Thema. Ein gewisser sprachlicher Anspruch sollte ebenso erfüllt werden, wie ein kunstvolles Variieren oder Brechen erzählerischer Regeln vonnöten ist. Es gibt qualitative Unterschiede zwischen Jerry Cotton und David Peace, genauso wie es in der erotischen Literatur qualitative Unterschiede zwischen Henry Miller und 50 Shades of Grey gibt. Es ist Aufgabe der Literaturkritik, fundiert auf diese hinzuweisen. Es ist nicht Aufgabe der Literaturkritik, Latten automatisch niedriger zu hängen, wenn irgendwo ‚Krimi‘ steht. ‚Fundiert‘ ist das Schlüsselwort. Wer über Literatur urteilt, muss sich mit Literatur auskennen. Wer sie produziert, ebenso. Wer sich auf der einen oder anderen Seite mit Kriminalliteratur beschäftigt, muss sich mit Kriminalliteratur auskennen. Wer glaubt, Krimi (oder Science-Fiction, oder erotische Literatur, oder Naturlyrik) sei ein seichter Zeitvertreib, wird auf diesem Gebiet nur Seichtes zustande bringen, als Autor wie Kritiker. Das bringt uns zu den schreibenden Touristen in der Welt der Genreliteratur. Sie sind uns willkommen, Touristen sind toll. Solange sie sich zu benehmen wissen und aus den richtigen Gründen reisen. Die Science-Fiction ist mehr noch als die Kriminalliteratur ein beliebter Tummelplatz für Schreiber aus anderen Disziplinen, die schnell mal vorbeischauen, weil sie meinen, Science-Fiction sei einfach. Oder sie haben einen noch verheerenderen Grund: Sie meinen, Science-Fiction sei zu schade für Science-Fiction-Autoren. Sie haben da eine tolle Idee, etwas Wichtiges zu sagen über Gentechnik/künstliche Intelligenz/Überwachungsstaat und packen das flugs in einen Science-Fiction-Roman, obwohl sie doch eigentlich Suhrkamp-Fiction-Autoren sind. Das Feuilleton reagiert interessiert bis begeistert über soviel Mut (bei Schauspielerinnen gibt es ein ähnliches Phänomen, den viel beschworenen ‚Mut zur Hässlichkeit‘; also wenn eine mal eine Brille aufsetzt). Im Lager erfahrener Science-Fiction-Leser hingegen wird mit großem Gähnen reagiert: Die Ideen der Touristen sind nicht neu, sie wurden von gewohnheitsmäßigen Science-Fiction-Autoren schon vor Jahren genauer und origineller verarbeitet. Nur weiß man das nicht, wenn man sich mit Science-Fiction nicht auskennt. Damit muss man sich aber auskennen, wenn man welche schreiben will. Oder über sie schreiben will. Es hilft nicht, aus Bequemlichkeit für sich selbst einfach die Latte tiefer zu hängen. Nun mag man darauf hinweisen, dass echte Science-Fiction (oder echter Krimi, oder …) viele Vollliteraturleser über das sprachliche Niveau abschreckt. Stimmt – grauenhaft, was uns da teilweise zugemutet wird. Vieles ist wirklich allzu grundlos kunstlos. Genauso wie in höher angesehenen Gattungen vieles grundlos verschwurbelt ist. Genauso wie mancher Krimi sprachlich brillant ist. Mit schlecht geschriebener Literatur darf und soll man hart ins Gericht gehen, da gilt kein „ist doch bloß Krimi“. Genauso muss gute Kriminalliteratur als gute Literatur anerkannt werden. Ein Literaturkritiker muss, muss, muss das wissen. Zoe Bëck weist im schon erwähnten Artikel auf eine angesichts jüngster Entgleisungen im Katzenkriminalistenlager wieder akut gewordene Gretchenfrage hin: Trennung oder Nichttrennung von Werk und Autor? Sie nennt beispielhaft die amerikanischen Bestsellerautoren John Grisham und Michael Crichton, die sich in ihren politischen Ansichten einigermaßen konträr gegenüberstehen bzw. -standen, was sich in ihrem Werk niederschlägt. Man kann das nicht wegdiskutieren; es überhaupt zu diskutieren ist eine weitere Aufgabe der Literaturkritik. Autoren und Leser, die behaupten, was sie schreiben beziehungsweise lesen, sei doch „bloß reine Unterhaltung!“, sind in der Regel die, die man am genauesten im Auge behalten sollte. Ich kann allerdings ein Stück weit Entwarnung geben: andere Meinungen sind nicht per se ansteckend. Wer sich seiner eigenen Ansichten sehr sicher ist, muss keine Angst davor haben, Bücher zu lesen, in denen andere Ansichten vorkommen. Ich persönlich entwickle auf meine alten Tage ein gewisses Faible für Spionagekrimis vor internationaler Kulisse. Unter den Autoren und Protagonisten ist leider selten ein liberaler Geist zu finden. Es stört mich ein bisschen, hindert mich aber nicht. Übrigens kenne ich (flüchtig) ein paar Hallodris, die ich (grob) der autonomen Szene zurechnen würde. Die gucken jeden Sonntag mit religiösem Eifer Tatort. Wenn Tatort vorbei ist, mobilisieren sie wieder gegen „Bullenschweine“. Trennung von Fiktion und Fakt ist machbar, Herr Nachbar. Folgt man Autoren länger, kann man überdies bisweilen interessante Wandlungen feststellen. Thriller-Autor Barry Eisler beispielsweise war anfangs seiner Karriere ein recht strammer Republikaner im amerikanischen Sinne, inzwischen ist er eine Art liberaler Aktivist, im amerikanischen Sinne fast schon unamerikanisch. Wenn einer innerhalb eines vernünftigen Rahmens eine andere politische Meinung vertritt als ich, dann sehe ich ihm das für gewöhnlich nach, denn sowas kommt in einer Demokratie nun mal vor. Bei der Frage, ob einer eher auf Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite steht, kann man die Latte etwas tiefer hängen, um Menschen geht es auf der einen wie der anderen Seite. Vertritt ein Autor konservative Ansichten auf eine spannende und intelligente Art, lese ich das gerne, denn ich lese gerne spannende und intelligente Bücher. Außerdem gibt es kaum Langweiligeres, als immer nur Autoren zu lesen, die alles ganz genau so sehen wie man selbst. Anders sieht das aus, wenn Autoren Menschenverachtendes verbreiten, sei es in ihrem Werk oder in ihrem Reden. Damit kommen wir zur erstaunlichsten Erkenntnis der heutigen Unterrichtseinheit: 3. Scheiße stinkt (wissenschaftlich erwiesen, statistisch belegbar) Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Michael Crichton lese ich nicht mehr, weil mich sein leicht durchschaubares Handwerksvertrauen irgendwann langweilte. Sein krauses konservatives Weltbild hat damit nichts zu tun, das kann ich mit einem altersmilden Lächeln abtun. Akif Pirincci, Sibylle Lewitscharoff, Orson Scott Card hingegen lese ich nicht mehr, weil ihre irren Äußerungen zu Frauen, Homosexuellen, Zuwanderern und anderen Menschenskindern auf keine Kuhhaut gehen. (Bei Pirincci können wir uns noch ein bisschen an die Theorie klammern, dass das Ganze nur ein experimenteller Satire-Scherz mit schlecht versteckter Kamera ist, wie damals, als Joaquin Phoenix Rapper werden wollte. Aber ich fürchte, diesmal wird es keine Erlösung mit nervösem Lachen geben.) Das hat nichts mit der sogenannten political correctness, dem imaginären Lieblingssündenbock des Stammtischs, zu tun, sondern mit gesundem Menschenverstand. Es ist egal, ob all die jüngst geäußerten Ansichten der betreffenden Autoren alle ihre Werke durchdringen oder nicht. Ich möchte auch die alten Texte nicht neu lesen, um nach Frühwarnzeichen zu suchen, die mir zunächst entgangen sein könnten. Text und Texter sind nicht zu trennen, das ist ein Grundprinzip künstlerischen Schaffens. Man kann ein Werk ebenso wenig unabhängig von seinem Schöpfer betrachten, wie man es unabhängig betrachten kann von der Zeit und der Kultur, in der es entstanden ist. Da muss ein jeder für sich selbst Grundsatzentscheidungen fällen. Ich könnte es grundsätzlich nicht über mich bringen zu sagen: Die Autorin äußert sich zwar menschenverachtend, aber Schwamm drüber, wo doch ihr Katzenbuch so putzig ist. Selbst mit der Deutschen Lieblingsthema, „mein Geld“, ließe sich argumentieren. Liebend gerne zahle ich in die GEZ-Kasse, allein der Sonntagnachtkrimi im ZDF ist es mir wert, jedoch nicht in die Tantiemen-Kassen windiger Demagogen. Die Zeit hatte sich unlängst die Mühe gemacht, Verteidiger von Pirinccis Unsinnsschrift zu besuchen und zu verstehen. Bei denen kristallisieren sich zwei Gemeinsamkeiten heraus: sie haben das Buch, dem sie uneingeschränkt beipflichten, noch nicht gelesen, und sie haben den Eindruck, dass Zeit-Schreiber und vermutlich ein Großteil ihrer Leser außerhalb der Realität leben, denn sonst würden sie ja wissen, dass ausländische Schlägerbanden längst ganze Hauptstadtteile unter ihre Kontrolle gebracht hätten und bald auch den Rest der Republik. Es werden Beispiele genannt, an denen wohl was dran ist. Allerdings: Für jedes von ausländischen Rüpelbanden terrorisierte Freibad lässt sich mit Sicherheit ein von Skinheads national befreites Provinzkaff ausmachen. Ich kann nicht behaupten, dass mir das weniger Sorgen bereitet. Mit Realitäten ist das immer so eine Sache. Wenn einer Ausländisches und Ausländische um sich herum eher als Bereicherung denn als Bedrohung wahrnimmt, lebt er dann nicht in der Realität? Lebt er in einem Alternativuniversum, einer Paralleldimension, im obersten Stock eines Elfenbeinturms auf einem goldenen Honig-Planeten am äußersten Rand der Milchstraße? Nö, ich nicht. Ich lasse mir nicht absprechen, dass meine Realität weniger real ist als die anderer, nur weil sie nicht von lebensbedrohlichen Extremsituationen geprägt ist. Gehe ich rechts aus dem Haus, komme ich vorbei an einer Alte-Herren-Säuferkneipe, fest in deutscher Hand. Gehe ich links aus dem Haus, komme ich an einem türkischen Café vorbei. Beides koexistiert friedlich, keins von beiden stört mich, keins von beidem reizt mich zur Einkehr. Zusammenrottungen des jeweiligen Stammpublikums kommen zu Hauptgeschäftszeiten vor beiden Etablissements vor. Schlendere ich dann provokationslos daran vorbei, gibt es nur bei einem der beiden Häuser gelegentliche Pöbel-Kommentare: bei der urdeutschen Absturz-ab-Nachmittag-Kneipe. Damit kann ich leben, so tolerant bin ich. Vor ein paar Jahren portraitierte eine Tageszeitung den dazugehörigen Münchner Stadtteil, Moosach. Dort war die Einschätzung eines Einwohners zu lesen, man fühle sich dort mittlerweile „wie in Klein-Istanbul“. Da dachte ich: Toll! Istanbul! Die pulsierende, exotische Metropole am Bosporus, Schmelztiegel von Orient und Okzident! Selbst in der Klein-Version schien mir das verheißungsvoller als das etwas verschlafene und bäuerliche Bild, das ich selbst von meiner Nachbarschaft hatte. Seitdem habe ich einen anderen Blick auf Moosach, und ich möchte mich herzlich bei dem in der Zeitung zitierten Miteinwohner bedanken, dass er mir die Augen für die Schönheit und Exotik Moosachs geöffnet hat. Kürzlich hatte ich Besuch von einem deutschen Verwandten, der schon längere Zeit in den USA lebt und einiges an Deutschland zu bemängeln hatte, zum Beispiel dass ihm im Dallmayr-Haus der coffee to go verweigert wurde. Aber nach einigem Gemecker wurde er ganz rührselig und wollte doch noch eine positive Seite Deutschlands hervorheben: „Dass hier so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen so harmonisch zusammenleben, das ist wirklich schön.“ Das wunderte mich gerade von einem Beinahe-Amerikaner zu hören, proklamiert dieses Völkchen die Erfindung des Völkergemisches doch normalerweise für sich, und es war mir schon fast ein wenig zu blauäugig. Um ein Haar hätte ich mich stammtischtypisch in die Gegenposition begeben, nur um das nicht so undifferenziert stehen zu lassen (selbstverständlich nicht im Furor gegen Zugereiste, sondern gegen die Querulanten, die mit denen ein Problem haben). Stattdessen dachte ich nach und musste feststellen: im Vergleich zu den meisten Ländern, die ich im Laufe meines bisherigen Lebens einigermaßen kennengelernt habe, stimmt das. Ressentiments, Ghettoisierung, verbale und physische Auseinandersetzungen gibt es hüben wie drüben. Nur drüben, in West wie Ost, meistens um einiges extremer. Das ist kein Grund für einen Orden an der deutschen Brust oder ein Ausruhen auf Lorbeeren. Die Arbeit von uns Gutmenschen ist nicht getan, solange es noch Schlechtmenschen gibt. Aber es ist Grund genug, mal ein wenig die Luft anzuhalten oder tief durchzuatmen und über den eigenen Tellerrand zu schauen, bevor man ein Buch oder einen Leserbrief oder ein Flugblatt oder eine Spiegel-Online-Kolumne oder einen Facebook-Kommentar schreibt oder am Stammtisch oder sonst wo die Stimme erhebt. Ärgern darf man sich trotzdem über einiges, ist ja ein freies Land. Akif Pirincci ärgert sich mit Vorliebe über Rot-Grün. Ich fühle deinen Schmerz, Bruder. Auch ich finde es komplett inakzeptabel, dass die SPD Thilo Sarrazin nicht achtkantig rausgeworfen hat. Ich werde den Grünen nie verzeihen, wie diebisch sie sich über Fukushima gefreut haben. Kreuze werde ich bei beiden nie wieder machen können, was aus mir einen Spontan- und Spaßwähler gemacht hat, denn Nichtwählen darf ich als Produkt meiner Erziehung nicht. Zuletzt habe ich mein Kreuz bei der Rosa Liste gemacht, die werden schon niemandem schaden, auch dem Fundament meiner Ehe nicht. Sarrazin und irgendwie auch Akif Pirincci (Sippenhaft) haben mich also zum aktiven Unterstützer eines irren Homosexuellen-Kults gemacht. Dafür vielen Dank, ich fühle mich sehr wohl dabei. PS: Aus kindischer Respektlosigkeit habe ich durchgehend bewusst darauf verzichtet, auf der Tastatur nach dem Sonderzeichen-C in Pirincci zu suchen.