Seit geraumer Zeit hört man es nun aus dem Blätterwald rauschen (ich nenne ihn noch immer so, weil Pixelwald so doof klingt): „Diese modernen, anspruchsvollen amerikanischen Fernsehserien, die sind … die sind …, mein lieber Scholli, die sind … DER NEUE ROMAN!“

Schon lange war mir angesichts dieser Unsinnsbehauptung nach einem #Aufschrei, aber ich halte halt nichts von Gebrüll. Doch jetzt kann ich nicht länger schweigen. Der letzte Tropfen für das Fass in meinem Kopf war eine Liste in einer Unsinnszeitung, welche die tollsten Schmöker für den Sommer benannte. Darunter auch der New-York-Schmöker

City on Fire von Garth Risk Hallberg. Viel wurde über dieses Buch geschrieben, in 46 Sprachen und mehr. Und das höchste Lob, das dem Listenmacher in der Unsinnszeitung dazu einfiel, war, dass der Roman ihn irgendwie an eine HBO-Serie erinnere.

(Mal eben am Rande: Wann ist dieser vom Film schon länger bekannte Schwachsinn, englische Titel nicht mehr mitzuübersetzen, eigentlich im großen Stil auf den Buchmarkt übergeschwappt?

Girl on a Train? Oder schon bei

About a Boy?

Gone Girl? Werden vor allem Titel von Girl-Books nicht mehr translated? Und werden bald auch spanische, chinesische, isländische Titel nicht mehr übersetzt? Oder gleich ins Englische, wie bei Filmtiteln längst Usus?)

Ich habe das City-on-Fire-Buch wohlgemerkt nicht gelesen, ich werde das vielleicht in fünf Jahren nachholen. Man hört ja nicht nur Gutes. Bei stark gehypeten Büchern, die mir irgendwie verdächtig vorkommen, wende ich seit einiger Zeit die 5-Jahre-Regel an: Wenn man in fünf Jahren noch vom Buch spricht, versuche ich es mal. Mir ist meine Zeit auf Erden zu kostbar, um sie mit jedem x-beliebigen Sommerschmöker totzuschlagen. Ich kannte mal einen, der lebte in der ständigen Angst, versehentlich mal ein Buch zu lesen, das nicht Epoche macht. Der las sicherheitshalber nur Bücher von Autoren, die schon seit mehreren Jahrzehnten tot waren. So lange kann ich häufig nicht warten. Manche Schriftsteller leben ja auch gegen alle Klischees recht gesund. Und selbst wenn welche doch standesgemäß leben (eine Flasche Rotwein statt Frühstück, und danach wird gesoffen), scheinen Schriftsteller eine überdurchschnittlich hohe Lebenserwartung zu haben, so nicht gerade etwas Dramatisches dazwischenkommt. Liegt vielleicht daran, dass ihrem Berufsalltag die Aspekte abgehen, die in den Alltagen anderer Berufe Magengeschwüre und Schlimmeres verursachen.

Mir geht es also nicht um dieses spezielle Buch, sondern um die Traurigkeit des genannten Komplimentes, das, glaube ich, symptomatisch ist: Da hat jemand, wenn er Literatur gegenübersteht, keinen anderen Referenzrahmen als die DVD-Komplettboxen in seinem Ikea-Regal. Und der fühlt sich dabei wahrscheinlich auch noch clever und modern. Man muss ihm und seinen Kumpels im Geiste leider sagen:

Wer findet, dass Fernsehserien und Romane vergleichbar oder gar austauschbar seien, versteht weder etwas vom einen, noch vom anderen. Der hat keine Ahnung, dass es in der Literatur nicht nur um Storys geht, sondern auch um Sprache, unter anderem. Und dass es in Romanen Sprache nicht nur in Dialogen gibt. Wer nur liest, weil er sich vom Plot peitschen lässt, der darf sich gerne vom Roman abwenden, denn er hat eh vergebens gelesen. Der Plot ist das banalste Element eines guten Romans. Die blinde Plothysterie ist übrigens auch schuld daran, dass viele junge und greise Menschen nur noch so über Erzählungen sprechen können:

„James Bonds neuer Auftrag führt ihn in die Karibik.“

„Ey, hättest du nicht Spoiler-Warnung sagen können?!?!?!“

Gute Literatur ist nicht an Plot-Twists gelegen, sondern an überzeugenden Figuren und wertigen Themen.

Figurenentwicklung ist etwas, das in Fernsehserien nicht stattfindet, gerade in offiziell anspruchsvollen nicht. Tony Soprano ist in der letzten Folge derselbe wie in der ersten. Er und andere seines Schlages mögen zwischendurch mal aus der Rolle ausbrechen. Doch sie alle haben einen Reset-Knopf, der jedes Mal gedrückt wird, bevor die Zuschauer Gefahr laufen, sich mit etwas neuem auseinandersetzen zu müssen. Die einzige nennenswerte Ausnahme scheint mir

Buffy im Bann der Dämonen. Bis zum Ende der Serie hat wirklich fast jede Figur mindestens eine entscheidende Wandlung mit bleibenden Resultaten durchgemacht. Das scheint mir das Erstaunlichste an dieser ohnehin sehr erstaunlichen Serie. Viel erstaunlicher als die sonst gern positiv hervorgehobenen flotten Sprüche äh geistreichen Dialoge oder die gelegentlichen erzählerischen Experimente.

Fernsehserien stellen also keine Gefährdung für den Roman dar. Für den Kinofilm sind sie es, entgegen beliebter Zeitgeistmeinungen, ebenfalls nicht. Selbst wenn ihre Anmutung ein wenig ‚filmischer‘ geworden ist, fühlt sie sich nach wie vor in erster Linie dem Innenraum und der Großaufnahme verpflichtet. Das verdeutlicht ein langfristiger Selbstversuch in meinem Haushalt. Nach der Geburt des Kindes sahen seine Mutter und ich eine gescheite Weile lang ausschließlich einzelne Fernsehserienfolgen, weil uns für Längeres mal die Zeit, mal die Wachsamkeit fehlte. Als wir uns eines Abends doch mal wieder für einen fürs Kino produzierten Spielfilm entschieden hatten, war es eine ästhetische Offenbarung. Fernsehserien sind heute visuell bestimmt interessanter, als sie es vor 40 Jahren freitags um 20 Uhr 15 im ZDF waren. Deshalb war der empfundene Unterschied zwischen Fernsehen und Film keineswegs so, als würde man nach Jahren in der Besenkammer endlich auf ein großes, freies Feld treten. Gleichwohl war es so, als trete man nach Monaten im Wohnzimmer endlich mal wieder hinaus auf die Straße mit all ihren Möglichkeiten. Wir hingen als Fernsehenthusiasten ja selbst dem Irrglauben an, dass Fernseh- oder Kinoproduktion heute schauwertig keinen großen Unterschied mehr macht. Der Unterschied ist allerdings nach wie vor gewaltig genug. Wer es nicht glaubt, kann den Test mit einfachen Mitteln zu Hause selbst durchführen. Erst mal ein Kind machen (notfalls adoptieren, es muss aber so klein wie möglich sein), der Rest ergibt sich von alleine.

„Aber die Geschichten! Die Geschichten, vertrackt und trickreich über mehrere Staffeln erzählt, die sind doch viel komplexer als in Spielfilmen!“ Nein, sind sie nicht. Serien dehnen, verdünnen und repetieren ihre Geschichten lediglich so lange, bis der Einstellungsbescheid kommt. Dann muss plötzlich alles ganz schnell sinnvoll zu Ende gehen. Das tut es in den seltensten Fällen, weil Geschichten Fernsehautoren eben nicht so wichtig sind, wie ihnen oft von wohlmeinenden (und nicht sehr aufmerksamen) Zuschauern unterstellt wird. Heute rümpft man gern die Nase über Opas wöchentliche Fernsehserie, in denen verlässlich in 45 Minuten ein Mörder gefasst, ein Monster getötet, ein Konflikt gelöst wurde, und nächste Woche dann wieder von vorne. Tatsächlich ist diese Form des Geschichtenerzählens weitaus anspruchsvoller als das unverbindliche Strecken und Verstricken von Handlungssträngen, bis ohnehin jeder die Übersicht über jedes einzelne Detail verloren hat. In Opas Fernsehen musste jede Woche aufs Neue eine Geschichte mit Hand und Fuß erzählt werden, und die musste glaubhaft machen, dass es sich nicht um denselben Mörder, dasselbe Monster, denselben Konflikt wie letzte Woche handelte. Wer etwas von Literatur versteht (also anders als der gemeine Fernsehkritiker oder Sommerschmökerlistenanleger), der weiß, dass die Kurzgeschichte die Königsdisziplin ist. Roman kann jeder. Ein Roman darf mal durchhängen, sich vorübergehend verlaufen. Die Kurzgeschichte hingegen kann sich keine einzige Schwachstelle, kein falsches Wort leisten. Zugegeben, der Vergleich hinkt ein wenig, denn Literatur und Fernsehen sind ja eben nicht dasselbe, wie ich schon sagte, dumdidum.

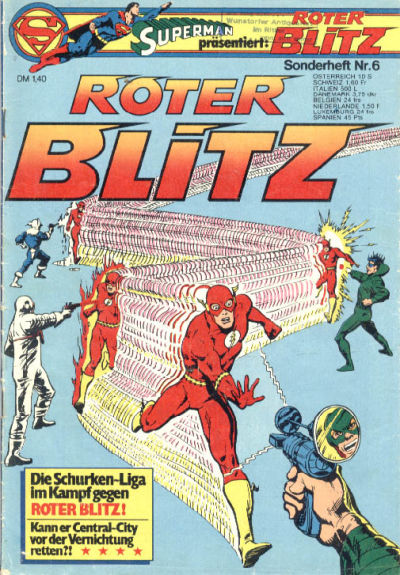

Am liebsten ist mir heute das offiziell mittelmäßige Fernsehen. Also Serien mit maskierten und kostümierten Protagonisten, die man bei entsprechender Sozialisation aus Comicheften kennt. Ich würde gerne mehr Comics lesen, doch geht es nicht. Ich habe es verlernt, Bild und Text gleichzeitig die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken, und das sollte der ernsthafte Comicleser schon tun. Ich weiß nicht, ob ich ein neues Gehirn oder eine neue Brille brauche, irgendwas funktioniert da jedenfalls nicht mehr richtig. Film und Fernsehen sind zum Glück weniger anspruchsvolle Medien als das Comicheft. Sie sind so leicht konsumierbar, dass sogar ich es schaffe. Beim offiziell anspruchsvollen Fernsehen war schon seit Jahren nichts mehr dabei, was mich ähnlich dauerhaft bei der Stange halten konnte wie

Grüner Pfeil und

Roter Blitz und alle ihre Freunde.

Von

Gotham allerdings musste ich mich relativ schweren Herzens trennen. Es stellte sich heraus, dass ich unnötig explizite Gewaltdarstellung (nicht zu verwechseln mit notwendig expliziter Gewaltdarstellung) und hysterisches Dauerfeixen nicht mehr so leichtfertig verknuse wie mit 16. Wer konnte das ahnen? Da bleibe ich lieber beim Original aus den 60ern. Genauso albern, aber weniger zynisch.

Mir ist bewusst, dass die genannten Serien keine große Kunst sind. Doch sind sie goldenes Handwerk, und das ist nicht nichts. Handwerk kann nur dann wirklich golden sein, wenn es mit Liebe verrichtet wird, und Liebe ist doch schön. Im Zweifel ist mir ein mit Liebe geschaffenes Werk lieber als ein mit kühlem Intellekt berechnetes. Im Idealfall natürlich gerne beides auf einmal. Aber wann bekommt man im Leben schon den Idealfall?

Mit dem, was die anderen Kinder in letzter Zeit offiziell anspruchsvoll fanden, hatte ich, wie gesagt, so meine Probleme.

Breaking Bad habe ich ausgelassen, weil ich Drogenhändler so doof finde.

Game of Thrones hätte ich vor dem Sehen gern gelesen, und die fünfjährige Probezeit hat das erste Buch der Reihe ja auch bestanden. Dann allerdings fängt man an zu lesen, und die Leute und Ortschaften haben alle so komische Namen, dass man sofort wieder 14 Jahre alt ist und im Rollenspielkeller sitzt und denkt:

Mist – Paladin der siebzehnten Stufe, aber Mathe nicht gemacht. Hoffentlich lässt Nicky mich abschreiben. So was kann ich nicht lesen, da bekomme ich Beklemmungen. Es liegt nicht am Stoff, es liegt an mir.

Egal ob herrlich mittelmäßig oder aufdringlich anspruchsvoll –

das beste Fernsehen wird heute von Fernsehsendern produziert. Das ist nicht so selbstverständlich, wie es klingt. Eine ähnlich oft gehörte Unsinnsbehauptung wie die, dass das Fernsehen der neue Roman sei, ist die, dass Opas Fernsehsender einpacken können, weil die besten Serien jetzt von Internetfirmen produziert würden. Ich weiß nicht von welchen, in meinem Internet laufen sie wohl nicht. Dass, was ich da an Streaming-Produktionen sehe, kann für richtiges Fernsehen keine Konkurrenz sein. Die unsympathischen und langweiligen Menschen von

Transparent hätte ich gerne nach zehn Minuten ausgeschaltet, aber meine Frau fand, wir sollten ihnen zwanzig geben. Die ersten drei Minuten von

Lady Dynamite gehören zum unlustigsten, unoriginellsten, stümperhaftesten, hochnotpeinlichsten, was ich jemals gesehen habe. Da ich es zu meinem und ihrem Glück ohne meine geduldige Frau gesehen habe, kann ich den Rest nicht beurteilen.

Daredevil und

Bosch … ach, wer bin ich denn, dass ich jetzt jede nichtsehenswerte Fernsehserienimitation aus dem Internet mit Gift und Galle aufwerte? Die einzige, die ich dauerhaft gerne sehe, ist

House of Cards. Und das liegt nun nicht daran, dass sie so atemraubend und anspruchsvoll wäre, sondern dass sie so ein angenehmes Hintergrundsummen für den Feierabend macht. Es passieren ungefähr zwei aufregende Dinge pro Staffel, das reicht. Das Leben ist schon aufregend genug.

Selbstverständlich warte ich noch nicht sehnsuchtsvoll auf die nächste Staffel von

House of Cards, denn ich bin mit der letzten längst nicht durch. Das sogenannte Koma-Gucken (dt.: Binge-Watching) ist in meinem Haushalt streng untersagt. Mehr als eine Folge pro Tag ist nicht gut für die Konzentration, und eine ungeheure Respektlosigkeit gegenüber denen, die sich viel Mühe gegeben haben, jede Folge so schön wie möglich hinzukriegen.

So, was habe ich noch auf dem Zettel?

Aha, irgendwas mit E-Books, und etwas über die Popeligkeit des demonstrativen Garnichtfernsehens. Das lass ich jetzt mal weg, Sie haben ja bestimmt auch noch was vor.