Es geht in der Welt weitaus Gewichtigeres schief, aber es ist mir dennoch ein Anliegen: Womöglich haben Sie meinen Essay Das Lächeln hinterm Mundschutz im Japan-Extraheft gelesen, das der Ausgabe 11/12 des Focus beilag, und sich gewundert, dass der Begriff ‚daijoubu‘ darin durchgehend mit einem Fantasie-H zu ‚dahijoubu‘ gemacht wird. Nicht? Ach so. Ich hab mich schon gewundert. Man soll nicht mit dem Finger auf Menschen zeigen, deshalb halte ich meine Handflächen nur abwehrend vor den Körper und sage mit Shaggy: It wasn’t me! In meinem Originalmanuskript findet sich nur die korrekte romanische Schreibweise.

Aber ist in Ordnung. An anderer Stelle gibt es ein paar neue Filmbesprechungen: Bad Blood – Fight Without Mercy City of Life and Death I Saw the Devil Kite – Angel of Revenge Voyage of the Rock Aliens Aktualisierung 23. 4.: auch das noch Barfuß durch die Hölle Crossfire Fighting Beat 2 Higanjima – Insel der Vampire Ip Man Zero MacabreSchlagwort-Archive: DoktorHorror

Hier spricht Doktor Horror!

Im Licht der jüngsten Ereignisse habe ich den Entschluss gefasst, meinen abgelegten Doktortitel bis auf Weiteres wieder zu führen. Es war die schwerste Entscheidung meines Lebens seit dem Abendbrot.

Ist mir nämlich jetzt erst eingefallen: Ich brauch mir gar keinen Titel zu kaufen, ich hatte mir ja schon mal selbst einen ausgedacht! Bevor ich mit diesem seriösen und einflussreichen Polit-Blog begann, führte ich einen anderen Blog namens Doktor Horror, eine recht monothematische Angelegenheit zu meinem liebsten Steckenpferd, der Horrorunterhaltung, der zweitschönsten Nebensache der Welt nach Waldmeisterbrause. Wegen Burnout und Launenhaftigkeit legte ich den Titel eines Tages ab und löschte den Blog. Mir war auch das alberne Profilbild inzwischen ein wenig peinlich:

Sowas würde ich heute nicht mehr ins Internet stellen. Ich laufe auch nicht mehr so rum, denn ich will mich integrationsfähig zeigen und die Leitkultur nicht gefährden.

Aber meinen völlig aus der Luft gegriffenen Doktortitel, den führe ich jetzt gerne wieder. Denn ich habe gelernt: Berufliche Konsequenzen hin oder her – die breite Masse liebt Scharlatane und Betrüger. Warm werden sie umarmt und bepustet, wo es weh tut. Ins Ohr wird ihnen gesäuselt, dass gar nicht sie die Verbrecher sind, sondern all die anderen, die Intellelle … die Interle … die Inta … diese Oberschlaumeier!, die immer zwanghaft in jedem Verbrechen gleich ein Verbrechen sehen müssen. Ich habe mal durchgezählt: Die breite Masse, das sind ganz schön viele! Millionen! Ich möchte auch von Millionen umarmt, getröstet und verstanden werden, wenn ich mal beim Lügen und Betrügen erwischt werde. Die Wiederannahme meines Doktortitels ist mit meiner Doktormutter abgesprochen (wir haben uns im Internet kennengelernt).

Bevor Sie mutmaßen: Ja, ich bin auf Droge! Auf einer Droge namens Doktor Horror! Ahahaha!

(Zu viel? Falls Sie sich nun Sorgen machen oder sowas auch haben wollen: Es gibt gar keine Droge namens Doktor Horror, das war nur eine clevere popkulturelle Anspielung, wie wir Blogger sie gerne innerhalb der Blogosphäre machen. Gäbe es diese Droge aber, dürfte nur ich sie nehmen, denn bei Ihnen würde sie zu ähnlich starken Nebenwirkungen führen wie die Droge namens Charlie Sheen. Denken Sie auch an Ihre Kinder.) Bonus-Feature: Making of Doktor Horror In einem Koffer auf einem Dachboden in Argentinien wurde noch ein altes, verworfenes Konzept zur Doktor-Horror-Alter-Ego-Visualisierung gefunden:

Da hatte ich mir gedacht: Kann ja keiner erkennen! Hatte ich auch recht gehabt.

Japanischer Stehsatz (3): Drag My Mini Munny To Hell

Vor kurzem sah ich die Gruselklamotte Drag Me To Hell im Fernsehprogramm oder von DVD, ich weiß nicht mehr, sie war gut oder schlecht, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur noch eins, Sie haben es bestimmt schon erraten: Die Heldin, wenn man die unsympathische Schnepfe so nennen möchte, hat einen Mini-Munny-Aufkleber auf dem Armaturenbrett ihres Privatwagens. Damit gehört sie wohl zur kleiner als geplanten internationalen Gemeinde der Mini-Munny-Besitzer. Raten Sie mal, wer noch.

Der Mini Munny ist kein japanisches Produkt, aber er passt dort bestens hin. Ich habe meinen während eines spontanen Kurztrips nach Tokio im letzten Jahr gekauft. Nur kurz zur Omotesando, ein bisschen teuren Quatsch kaufen, schnell wieder wegfliegen und rechtzeitig zu Hause sein, bevor Monk anfängt. Ich wollte eigentlich zeitnah hier von meinem Mini Munny erzählen, aber ich kannte damals noch Schamgrenzen. Gekauft habe ich ihn übrigens im MoMa Store, einem wunderbaren Pop-Art-Schnösel-Refugium in Harajuku, wenn man mal genug davon hat, heimlich Lolitas zu knipsen oder im Oriental Bazaar verzweifelt und aussichtslos nach Mitbringseln zu suchen, die nicht so aussehen, als hätte man sie im Oriental Bazaar gekauft. Ein Mini Munny ist eine potenziell niedliche Figur mit großem Kopf und kleinen Körper, aber ansonsten ohne alles, denn man muss sie selbst anmalen, mit Gesicht und Ausdruck und Kleidung und was ein Mini Munny noch so braucht.

Die Nachrichten: I’m still here

Hier war in letzter Zeit ein wenig himmlische Ruhe eingekehrt, weil ich meine musikalische Karriere vorantreiben musste (Abb. unten).

Gallants

Symbol Wird fortgesetzt. Update 3. 11.: Auch das noch! Sword with no Name

Wir sind die Nacht Zugabe 10. 12. The Last Days of Emma Blank

Solomon Kane

The Vampire Diaries

Fast vergessen 2. 1. 14 Blades

Merantau – Meister des Silat

Mulan – Legende einer Kriegerin

The Treasure Hunter

Dracula – Mythen und Wahrheiten (Vorsicht: Buch!)

Satoshi Kons Franzen-Obama-Merkel-Erbsensuppe-Massaker

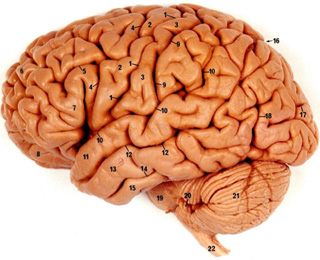

„Das ist mein Gehirn!“

TETSUO III: KRACHMACHER

Meine süßesten Totenschädel

Huch, was sind wir in letzter Zeit monothematisch gewesen. Aber es waren ja auch tolle Tage. Die sind jetzt vorbei, wir glänzen ab sofort wieder mit eigener Leistung und widmen uns angenehmeren Themen, z. B. Totenköpfe. Als neulich im DACH-Oberschichtenfernsehen Japanwoche war (wir berichteten), sagte dort der Künstler Takashi Murakami sinngemäß so etwas wie, dass der Totenkopf in der westlichen Kultur düster besetzt sei, in Japan hingegen häufig als süßer Fratz daherkäme. Der westliche Teil des Statements stimmt nur bedingt, spätestens seit Johnny Depp ist auch bei uns der stilisierte Totenkopf zum Ironie-Glamour-Symbol für vieles vom Damenhut bis zum Beruhigungssauger geworden. Aber gegen Japan ist Deutschland tatsächlich noch Totenkopfentwicklungsland. Drüben muss man sich derzeit schwer anstrengen, irgendeinen Gebrauchs- oder Genussgegenstand zu finden, auf dem kein Schädel abgebildet ist. Ich möchte drei Beispiele vorstellen, ohne die mein Haushalt einfach nicht mehr derselbe wäre. Diese drei hegen keinerlei Anspruch darauf, die originellste Verwendung von Totenköpfen aller Zeiten zu repräsentieren. Es handelt sich lediglich um drei Exemplare, die mir ganz persönlich ans Herz gewachsen sind.

Totenkopf-Filzuntersetzer

Totenkopf-Ohrhörer (Attrappe)

Totenkopf-Notizblock

Fischwoche vs. Japanwoche

Zum Anfang der Woche eine Zusammenfassung der letzten Woche, das waren nämlich zwei Wochen auf einmal: Auf 3sat war Japanwoche, in der Kantine meiner Firma war Fischwoche. Jemand da oben meinte es gut mit mir. Hier das vergleichende Protokoll.

Montag Fischwoche: Frische Forelle. Ich erwarte selbstverständlich ein großes Becken auf dem Firmenparkplatz und den Chefkoch mit einer Angel zu sehen. Sehe ich aber nicht. Nur Fisch, der aussieht wie freitags, also stark paniert. Da ist noch Luft nach oben. Japanwoche: Die Dokumentation über das Weltkulturerbe verpasse ich, ich bin noch zu beschäftigt mit Mass Effect, meinem Lieblingsspiel. Voll da bin ich erst zur Reportage über den Schienenverkehr. Es stellt sich heraus, dass japanische Bahnunternehmen bei der Planung von Abläufen, Bahnhöfen und Fahrzeugen offenbar ein Hauptaugenmerk auf die Zufriedenheit des Fahrgastes legen. Davon ist man in Deutschland noch weit entfernt, das hiesige Bahnunternehmen schert sich nicht mal um das Überleben seiner Fahrgäste. Danach österreichische Nachrichten (man ist national besoffen vom Golden-Globes-Doppelsieg, den auch Deutschland gerne für sich beansprucht), schließlich eine Dokumentation über Ryuichi Sakamoto. Die wollte ich mir eigentlich sparen, aber es ist noch Wein in der Flasche. Ohne dass es Beef gäbe, bin ich kein ausdrücklicher Sakamoto-Anhänger. Seine Filmmusiken haben mich nie groß interessiert, weil mich die dazugehörigen Filme nicht groß interessieren. Seine frühen Popplatten finde ich offen gestanden sogar ziemlich furchtbar, aber das ist nicht schlimm sondern normal. Viele Japaner meines Alters geraten in Verzückung, wenn etwas von Yellow Magic Orchestra gespielt wird, während ich, der ich diese Musik nur retrospektiv kennen gelernt habe, sie bloß unvorteilhaft aus der Zeit gefallen finde. So ist das mit den Soundtracks der Kindheit und Jugend: Man muss wohl dabei gewesen sein. Die Kinder bei uns im Haus schauen auch nur ratlos und besorgt, wenn ich mit meinen Plastikpistolen hinter der Ecke hervorspringe und „Stand and deliver!“ kreische. Im Filmportrait erweist sich Sakamoto als ein angenehmer Mensch und Gesprächspartner, der sich stets bemüht, auch auf doofe Fragen originell zu antworten. Das ist zwar mitunter etwas krampfig, aber höflich. Gleich anfangs mag Fragesteller Gero von Boehm nicht auf die abgedroschene Frage nach dem Klang der Stadt New York verzichten (findet er so toll, dass er später in anderem Zusammenhang noch mal danach fragt). Wahl-New-Yorker Sakamoto strengt sich sehr an, um schließlich mit einer Antwort über Klimaanlagen zu kommen. Drollig: Japaner finden die USA häufig überklimatisiert, während viele Amerikaner dasselbe über Japan denken. Beide Seiten haben recht. Ich werde beizeiten noch mal in Sakamoto reinhören. Voreilig gefasste Meinungen zu revidieren ist mein neuestes Hobby. Fazit: Fernsehen war besser als Essen, eine Seltenheit. Fischwoche vs. Japanwoche Zwischenstand: 0:1. Dienstag Fischwoche: Frisches Lachsfilet. Wieder wird die Frische angepriesen, wieder sehe ich nirgendwo einen Angler. Überhaupt sieht das Lachsfilet aus wie die Forelle von gestern, schmeckt auch sehr ähnlich. Erste Kollegen werden unruhig und behaupten, es handele sich in Wirklichkeit in beiden Fällen um Scholle. Man könnte bei den Verantwortlichen nachfragen, aber das könnte ja jeder. Japanwoche: Vom heutigen Programm bekomme ich nicht viel mit, weil ich am Dienstagabend immer in meinen Debattierklub muss. Als ich nach Hause komme, läuft nur noch Der Wald der Trauer, ein stiller Film über traurige Leute im Wald, der mir spontan gut gefällt, auf den ich mich nach einem einigermaßen schlauchenden Tag aber nicht mehr recht einlassen mag. Stattdessen schaue ich C.H.U.D. (Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers) Panik in Manhattan!Japanwoche: Eine Reportage über russische Fischer auf den Kurilen, eine Inselgruppe, um die sich Japan und Russland gerne streiten. Der Streit ist eigentlich interessanter als die Fischerei, aber das ist nur meine Meinung, und auf die würde ich mich nicht mal selbst verlassen. Ich kann dies und alles Nachfolgende nur mit höchstens einem Auge sehen, weil Wasch- und Schreibarbeiten parallel erledigt werden müssen, und dass der Mensch nicht multitaskingfähig ist, ist wissenschaftlich erwiesen. Lassen Sie sich von Vorgesetzten, Personalern oder Motivationsheinis nichts einreden. Ich sehe noch ein paar Bilder von der Tokioter Spaßinsel Odaiba, auf der ich mal über eine Woche allein gefangen war (für einen Tagesausflug zu zweit ist sie ganz lustig), dann läuft der Horrorfilm Ring – Das Original. Das ist löblich, aber den kann ich schon zweisprachig mitsprechen, deshalb schaue ich Sword of the Stranger

. Ist super, läuft aber außer Konkurrenz.

Donnerstag

Fischwoche: Die Belegschaft ist außer Rand und Band, es gibt Spaghetti mit Garnelen. Meine Freude hält sich in Grenzen, denn das ist genau das, was ich immer zuhause mache, wenn mir nichts Besseres einfällt. Japanwoche: Ärgerlich: Die Dokumentation Von Geishas und Gameboys ist 16 Jahre alt. Dafür kann sie nichts, aber durch die ungenügende Erwähnung dieses Umstands wird dem unbeleckten Zuschauer der Eindruck vermittelt, all die gezeigten kulturellen Trends und gesellschaftlichen Umwälzungen seien brandneu. Noch ärgerlicher ist der bevormundende Ton, den man häufig in solchen Reportagen hören muss. Westliche Beobachter wissen ja immer viel besser als echte Japaner, was echte japanische Kultur ist. Alles, was modern ist, wird hier ohne Fachkenntnis und ohne jede Bereitschaft zum genaueren Hinsehen als eklig amerikanisiert abgetan, nur Geisha, Samurai & Co. gelten als authentisch japanisch. Dass die traditionelle japanische Kultur stark von China, Portugal und sonstwo beeinflusst ist, wird nicht erwähnt. Ist wohl nicht so schlimm wie amerikanische Beeinflussung. Die Tonlage ist die, in der es im Nachkriegsfernsehen häufig besorgt hieß: „Diese jungen Leute und ihre ‚Beat‘-Musik …“ Bei scobel hat Scobel drei Gäste. Einer erzählt hanebüchenen Unsinn, einer drückt sich etwas umständlich aus, einer wird immer abgewürgt, wenn er ansetzt was Vernünftiges zu sagen, und überhaupt hört Scobel am liebsten Scobel scobeln. Okay, diese Urteile sind extrem unfair (außer das zu Scobel, das trifft den Nagel auf den Kopf), da sie sich nur auf die knapp zwei Minuten beziehen, die meine ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Ansonsten bin ich stark abgelenkt durch äußere Einflüsse wie Telefon und Internet. Als Film gibt es Das verborgene Schwert

Fazit: Die Tomatensauce war schon sehr gut. 3:1 für Fischwoche. Das ist eine ziemliche Überraschung.

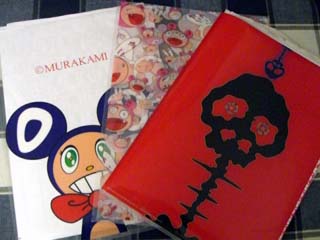

Sagte vorhin jemand Kamikaze? Dann kommt jetzt der Trailer für den Spielfilm Kamikaze Girls: Samstag Fischwoche: Mit der Arbeitswoche ist freilich auch die Fischwoche offiziell um, aber ich bin findig und mache mir zum Frühstück ein Garnelenbrot mit Meerrettich unten und Jalapenos oben. Herrlich. Japanwoche: Magere Ausbeute: eine Dokumentation über eine Feuerwerkerin. Interessiert mich nur oberflächlich, schaue ich nur punktuell. Fazit: Das Brot war besser, erstaunliche 4:1 für die Fischwoche. Sonntag Fischwoche: Dachte nie, dass ich das mal sagen würde: Ich kann nicht mehr. Heute gibt es Spaghetti ohne Garnelen, was Besseres fällt mir nicht ein. Japanwoche: Auf die letzten Meter will es die Japanwoche noch mal so richtig wissen. Es geht schon morgens los, aber da habe ich noch keine Zeit, denn weil die Minusgrade jetzt nur noch einstellig sind, hat die Dauerlaufsaison wieder begonnen. Am Nachmittag bin ich folglich zu kaputt zum Fernsehen. Am frühen Abend bereite ich die Spaghetti zu und kann mich leider nicht auf die Dokumentation über Ringerinnen konzentrieren. Ich werde hellhörig, als „Kaoru, die Spanplatten-Schlampe“ erwähnt wird. Ich hätte gern mehr davon gesehen. Dann endlich: Takashi Murakami, der kommerziellste Künstler der Welt. Ich liebe Murakami. Er kritisiert das Niedliche durch das Niedliche, das Oberflächliche durch Oberfläche und macht damit einen riesen Reibach von Insassen der „superflachen“ (Murakami) Gesellschaft, die er kritisiert. So verlogen mindestens sollte gute Kunst schon sein. Selbstverständlich besitze auch ich ein paar Murakamis, soll ich mal zeigen? Hier, meine Murakami-Mappen:

Und meine Buttons:

Es ist Kunst für das tägliche Leben. In einer Mappe transportiere ich die aktuellen Arbeitsbögen meines Japanischkurses, in einer sammle ich auf Reisen lose Blätter, eine hat ihren Zweck noch nicht gefunden, bis dahin bleibt sie originalverpackt und mint. Murakami hat jeden Yen redlich verdient, den ich dafür bezahlt habe.

Danach eine Doku über Essen in Japan, wurde ja Zeit. Gut und umfangreich, nur der Peter-Lustig-Bob-Ross-Erzählton nervt ein wenig. Anstatt genau zu analysieren, zeige ich ein Foto, auf dem ich Okonomiyaki mache:

Und dann badende Affen und Schluss, jetzt gucke ich noch irgendeinen bekloppten Tomie-Film, dann muss ich ins Bett, und nächste Woche will ich von Fisch und Japan nichts hören.

Fazit: Niemand schlägt Kaoru, die Spanplatten-Schlampe. Heute drei Punkte für Japan. Insgesamt: ein harmonischer 4:4-Gleichstand.Mea Culpa Effect (Collector’s Edition)

Tut mir leid, was ich vorhin über das Telespiel Mass Effect geschrieben habe, ich hatte wohl was Falsches gegessen, vielleicht war mir sogar eine Laus über die Leber gelaufen. Das Spiel ist doch ganz gut. Bitte schreiben Sie keine bösen Leserbriefe mehr.

Next-Gen Romcom: Xbox und ich