Wie mir erst jetzt bekannt wurde, hat am vergangenen Sonntag die HMV-Filiale im Tokioter Stadtteil Shibuya dicht gemacht. Da darf man schon ein wenig sentimental werden. Ich habe auf den 1400 Quadratmetern viele schöne Stunden meines Lebens vertrödelt, und meine Besuche nahmen mit fortschreitendem Alter eher zu als ab. Bevorzugte ich als wilder, flippiger Endzwanziger noch Tower Records um die Ecke, so zog es mich zuletzt immer mehr zu HMV, wo einen die Deko nicht so anschrie, und man das Gefühl hatte, die Jazz- und Klassik-Abteilungen wären nicht nur der Vollständigkeit halber da. HMV Shibuya bedeutete mir und ungefähr gleichaltrigen japanischen Freunden aus unterschiedlichen Gründen gleich viel. Für meine Freunde war es Anfang der Neunziger Jahre eine der wenigen Möglichkeiten, an heiße Scheiben aus dem Westen zu kommen. Für mich war es Ende der Neunziger nicht der einzige, aber einer der wichtigsten Orte, meine Bekanntschaft mit der japanischen Populärmusik zu vertiefen.

Zuletzt muss ich im Juni dort gewesen sein. Just in diesem Monat wurde das nahende Ende der Filiale verkündet, aber es ist damals an mir vorbeigegangen. Sonst hätte ich bestimmt noch ein anständiges Erinnerungsfoto geknipst. So kann ich nur auf eine typische Shibuya-Crossing-Totale zurückgreifen, wie sie sich im Fotoalbum jedes Tokio-Reisenden befindet:

Ian Lowery ist schon 2001 gestorben, aber es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Vielleicht, weil ich erst gestern davon erfahren habe.

Wer war dieser Ian Lowery? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir sind uns nie begegnet, und sein Name sagt mir nicht viel. Als ich von seinem Tod erfuhr, war es also eher ein seufzendes „Ach, schade“ als ein anklagendes: „Gott! Waru-hu-hu-hum?!“ Schade ist es, weil ganz verkehrt kann dieser Ian Lowery nicht gewesen sein. Ich kannte ihn unbekannterweise als Vorsteher der Band King Blank, die 1988 ein Album namens The Real Dirt aufgenommen hatte, das ich damals aus einer Laune heraus kaufte (mir gefiel das Cover – ja, wir Menschen vom Planeten Erde sind so oberflächlich). Damit gehörte ich wohl einer Minderheit an, denn mehr kam da nicht. Und das fand ich schon damals schade, denn The Real Dirt war eine ganze Zeit lang eine meiner absoluten Lieblingsschallplatten, wie ich mich inzwischen wieder erinnere. Mein soziales Umfeld zuckte mit den Schultern, fand die Platte nett aber nicht besonders. Ging mir beim ersten Hören auch so, aber wenn man Ausdauer hat, beißt sie sich in Gehör und Gehirn fest und lässt nicht mehr los. Anfangs klingt sie ein bisschen nach Tante-Emma-Laden: von allem etwas, aber nichts so richtig. Für Rockabilly zu zornig, für Punk zu komplex, für Gothic zu lebendig, für Blues zu weiß. Doch irgendwann macht es Klick und Pling, denn der Groschen ist gefallen, und man weiß: Hier macht jemand, was er machen muss, egal wie man das nennt. Musik eben.

You’re good for me like coca-cola

I don’t get any younger, you don’t get any older

11 Jahre habe ich gebettelt, dass mich mal einer mitnimmt, aber ich kenne nur zu feine Pinkel. Dachte ich. Der einzige japanische Mensch, den ich prinzipiell nicht gefragt hatte, war ausgerechnet Schwester M. Weil ich meinte: Die singt ja sowieso, da ist Karaoke bestimmt unter ihrem Niveau. Stellt sich aber heraus: Jeder muss mal üben. Als sie selbst das Gespräch auf das Thema bringt, frage ich kleinlaut, ob sie mich mal mitnimmt. Sagt sie: „Okay, gehen wir!“

So habe ich freilich nicht gewettet. Ich meinte: Irgendwann mal, abends, wenn ich beschwipst bin und mich ganz toll finde. Nicht bei Tageslicht, nüchtern, kurz nach dem Mittagessen. Aber ich habe keine Wahl. Megumi hat in einer Stunde Vorstellungsgespräch. Es wäre ja gelacht und sie keine echte Japanerin, wenn da nicht noch Platz für eine halbe Stunde Karaoke wäre. Möglicherweise ist es nicht das erste Mal, dass ich überhaupt Karaoke singe. Könnte sein, dass da mal was auf einer Party in Bremen war. Aber ich habe an den betreffenden Abend keine klare Erinnerung, und die Oral History widerspricht sich von Historiker zu Historiker. Außerdem ist Karaoke in Japan eh anders. Man blamiert sich nicht vor einer Meute Wildfremder bis auf die Knochen, sondern, in meinem Fall, vor nur einer Person, die man schon locker eineinhalbmal im Leben gesehen hat. Karaoke findet in Privatkabinen statt, die auf Zeit gemietet werden. Nach westlichem Moralkodex, vielleicht auch nur nach meinem eigenen, haben Vergnügungen in schalldichten Privatkabinen, die im Halbstundentakt abgerechnet werden, grundsätzlich etwas Verdorbenes. Während wir durch die zugleich schummrigen und sterilen Korridore des Karaoke-Zentrums auf der Suche nach unserer Zelle schleichen, muss ich schwer an mich halten, um nicht ins Telefon zu rufen: Ehrlich, Mama, wir machen nur Hausaufgaben! Unsere Kabine beinhaltet ein schmutzabweisendes Sofa, einen Couchtisch mit Musikkatalogen und Speisekarten, mehrere Lautsprecher, eine Klimaanlage und selbstverständlich eine Karaoke-Maschine + großem Fernseher, auf dem Fernseh-Menschen quiekend neue Produkte anpreisen, wenn gerade kein echter Mensch singt. Zwei Mikrofone und ein Fernbedienungspult haben wir in einem Körbchen, das uns am Empfang überreicht worden war, selbst mitgebracht. Megumi stellt es auf einmal so dar, als sei das Ganze meine Idee gewesen, deshalb soll ich anfangen. Ich bin nicht mal halb durch Bullet With Butterfly Wings

Ramen Square NY. Warum wirbt ein japanisches Gastronomie-Erlebniszentrum, das sich auf chinesische Nudelsuppen spezialisiert, mit New York im Namen? Das einzige, was mich daran wundert, ist, dass es mich gar nicht mehr wundert. Alles, was ich weiß und wissen muss: Befindet sich in Tachikawa, westlich der Stadt Tokio, innerhalb der Präfektur Tokio, erreichbar über einen Laufsteg direkt vom örtlichen Bahnhof. Etliche Ramen-Blogger haben schon darüber gebloggt.

Bin ich hier etwa auch wegen der Nudeln rausgefahren? Nein, Nudeln gibt’s auch in Tokio, ich bin hier wegen der Musik. (Die Nudeln sind allerdings auch ganz gut, nur als Pescetarier muss man ausnahmsweise mal ein Auge zudrücken, und als noch schlimmerer Tarier alle beide, oder eben Magen knurrt während des Konzerts.)

Es ist gerade mal 10 Uhr durch, im Radio läuft zum dritten Mal Nena, um die Häuser ziehen freundliche Damen mit mehrsprachigen Broschüren, die sich über Gott unterhalten wollen. Fürs erste soll das die Frage beantworten, ob ich denn schon Heimweh habe.

Warum man zu Verfolgung jetzt Stalking sagt, weiß ich auch nicht, aber ich werde das jedenfalls machen. Die Band weiß noch nichts davon, aber sie wird es schon noch merken. Sie heißt moja, ich habe sie vergangenen Freitag als eine von drei Vorgruppen bei der Albumveröffentlichungsfeier der Band Molice (sprich: Morris) gesehen. Die kennen Sie ja, ist schließlich Tokios Gitarren-Hüpf-Band der Stunde. Die hier:

Molice selbst haben das auch ganz, ganz toll gemacht an diesem Abend, aber die zu stalken wäre mir schon jetzt zu mainstream. Gegen die anderen beiden Vorgruppen kann man auch wenig einwenden. Hekireki, die gegen halb sieben undankbar früh (aber in Japan normal) den Abend für eine Handvoll Pünktlicher eröffneten, haben einen jungen Frontmann mit einem derart einschüchternden Charisma, dass man tut, was er sagt. Wenn der sagt mitklatschen, dann klatscht man mit, auch wenn man vereidigter Mitklatschgegner ist. Man fürchtet, er käme sonst nachher noch vorbei und haue einem eine runter. Solch eine Ausstrahlung ist selten geworden. Meistens hat man bestenfalls das Gefühl, dass ein Musiker hinterher was Gemeines über einen twittert, wenn man nicht mitklatscht. Hier könnte ein Star flügge werden, oder ein Fall für die Klapse, aber das muss sich ja nicht ausschließen. Vielleicht studiert er auch zu Ende und wird Buchhalter bei Softbank, kann man nicht wissen. Sister Paul stellten sich heraus als ein herzlich hart rockendes Duo, das sich optisch irgendwo zwischen Lou Reed und David Bowie in ihrer Transenphase und Robert Smith jahraus, jahrein eingerichtet hat. Rechnet man das mathematisch durch, würde man wohl Visual Kei rauskriegen, kommt aber doch nicht ganz hin. Beim Drummer bin ich mir nach wie vor nicht sicher, ob unter dem Smith-Mopp ein Trommler oder eine Trommlerin steckt. Dass der Mensch mitunter mitgesungen hat, konnte die Entscheidungsfindung erstaunlich wenig beeinflussen. Beim Hauptsänger und Bassisten immerhin bin ich mir trotz zu viel Make-up und Stöckelschuhen sicher, dass es sich um einen Mann handelt. Schließlich trug er obenrum nichts als Hosenträger. Das war also auch geschmacklich einwandfrei, aber die Band, die ich zum Stalken auserkoren habe, ist moja. Ebenfalls ein Bass/Schlagzeug-Duo, allerdings weitgehend ungeschminkt, deshalb zu erkennen als Mann (Bass und, nun ja, Gesang) und Frau (Schlagzeug). Als moja loslegten, dachte ich spontan: Gähn. Wüstes Gebolze mit Breaks, in denen geschrien wird. Tausendmal gehört, in tausend Jahren. Je nachdem, ob Musiker und Zuhörer dabei Brillen trugen oder nicht, nannte man es mal Jazz, mal Hardcore, heute aber auf jeden Fall: Gähn. Aber was soll ich sagen? Man darf Lärm nicht nach den ersten Tönen be- bzw. verurteilen. Je wüster gebolzt wurde, desto deutlicher schälte sich ein punktgenauer, kathartischer Krach heraus, den man sich durchaus ein paar Stunden lang dümmlich-selig lächelnd anhören kann. So lang war der Auftritt leider nicht, andere wollten ja auch noch drankommen. Aber das macht nichts, denn in dem Aktenkoffer voller Handzettel, der einem bei jedem Konzert am Empfang übergeben wird, hatte ich schon den gefunden, der mojas kommende Live-Auftritte vorskizzierte. Tokio ist groß und mit Großraum noch größer, sie werden in den kommenden Wochen noch öfter in anderen Umfeldern hier auftreten, und ich werde ihnen an den Fersen heften. Im Mai spielen sie sogar gleich bei mir um die Ecke. Dann hab ich sie da, wo ich sie haben will. Ab und an verlassen sie die Stadt auch, aber das muss für mich kein Problem darstellen. Okinawa steht zum Beispiel auf ihrem Spielplan. Ich hatte eh vorgehabt, früher oder später eine Auszeit von meiner Auszeit zu nehmen und entweder den Berg Fuji hinaufzuwatscheln oder auf Okinawa die Füße still zu halten. Fuji hat sich schon erledigt, denn von meiner dicken Jacke ist ein Knopf abgegangen, musste ich wegschmeißen. Die moja-CD habe ich mir am Freitag nicht gleich gekauft. Zum einen aus Rücksicht auf meine Finanzen, ich war am Vorabend kostspielig mit einem Rapper und zwei Komikerinnen versumpft (gute Geschichte, bekomme ich aber nicht mehr zusammen). Zum anderen kann ich mir die CD ja noch auf Okinawa kaufen. Außerdem ist CDs abspielen gerade so eine Sache. Als einzige Möglichkeit hätte ich einen portablen DVD-Player vom Grabbeltisch, aus dem jede CD wie ein Bootleg klingt. Er geht weder bis 11, noch hat er Dobly. Sabbatical-Monate sind keine Herrenjahre. Moja machen ohnehin nicht unbedingt Musik für Zimmerlautstärke. Obwohl meine Wohnung landesuntypisch großzügig geschnitten ist, so wird doch beim Umfang der Wände das japanische Klischee voll bedient. Wenn draußen einer mit der Plastiktüte raschelt, ist es mit der Mittagsruhe vorbei. Da will ich meiner Nachbarschaft nicht mit sowas kommen: Bonus Track: I know the way to the Rock Joint GB Ich habe mir ganz doll auf die Finger gebissen, um nicht noch eine lustige Glosse darüber zu schreiben, wie ich mich in Tokio auf der Suche nach einem Konzertspielort verlaufe. Bei genauerer Überlegung könnte es aber doch hilfreich für die Nutzer dieses Infodienstes sein, wenn ich die Hand wieder aus dem Mund nehme und noch mal in das Thema einsteige. Diesmal geht es in den Rock Joint GB in Kichijoji, einen aufgrund guter Plattenläden, günstiger sonstiger Läden und einer unaufdringlichen Ausländerfreundlichkeit zurecht beliebten Vorort Tokios entlang der ebenfalls zurecht beliebten Chuo-Eisenbahnlinie. Ob das GB im Namen des Rock Joint auf England oder auf die großen vier Buchstaben in der New Yorker Ausgehhistorie anspielt, weiß ich nicht. Auf Grundlage des Veranstaltungsprogramms vermute ich aber Letzteres. Mehr interessierte mich im Vorfeld, wie ich hinkomme. Leider musste es schnell gehen, deshalb habe ich etwas getan, was man keinem erzählen kann, deshalb schreibe ich es im Internet, denn das versendet sich: Ich habe nicht brav die japanische Wegbeschreibung auf der offiziellen Website im Original studiert, sondern sie in den Google-Übersetzer geworfen, um sie ratzfatz in korrektem Deutsch zu haben, damit ich schnell los kann. Dabei kam natürlich ungefähr das heraus: Sie Bahnhof! Nord linksrechts der Parco rechtslinks ein KUHHORN! Keller 2 Stockwerkchinaküche bitte sehr! Ich übertreibe natürlich maßlos, um Ihnen ein Lächeln abzuringen. Ganz eindeutig war das reale Ergebnis aber wirklich nicht, und ich habe mich wieder sehr verlaufen. Diesmal allerdings im Gegensatz zum letzten Mal nicht, weil ich zu einfach gedacht hatte, sondern zu kompliziert. Es ist nämlich ganz einfach. Deshalb hier für Ihre Reiseplanung die einzige Wegbeschreibung zum RJGB, die Sie jemals brauchen werden: Verlassen Sie den Bahnhof Kichijoji durch den Center Exit (auch ‚Nordausgang‘, wenn man Kanji kann und sich profilieren möchte). Gehen Sie LINKS in Richtung, wo es nach teuren Geschäften aussieht. Machen Sie einen langen Hals, bis Sie das Kaufhaus Parco (PARCO PARCO PARCO) sehen. Es wird sich im Blickfeld rechts befinden, aber wahrscheinlich noch nicht unmittelbar nach Verlassen des Bahnhofs (es sei denn, Sie haben einen längeren Hals als ich). Gehen Sie der Nase nach daran vorbei und recken Sie den Hals nach dem Kaufhaus Tokyu, schräg rechts hinter Parco. Wenn Sie vor Tokyu stehen: Umkreisen Sie das Gebäude in beliebiger Richtung, bis Sie auf der empfundenen RÜCKSEITE des Hauses sind. Dort ist gleich gegenüber von Tokyu der Rock Joint GB. Schild ist so groß, dass ein Blinder mit Krückstock voll dagegen knallen würde. Treppe runter und rock’n’roll. Gern geschehen.

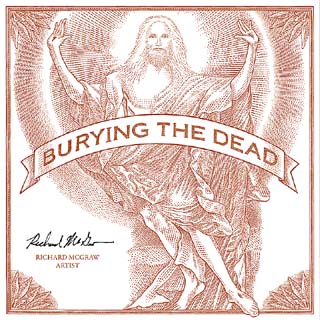

Eigentlich hatte ich mir zur Regel gemacht, diesen Blog ausschließlich für Quatsch zu verwenden. Nicht für so etwas Ernsthaftes wie beispielsweise Produktempfehlungen. Weil ich aber seit neuestem ein Business Punk bin (ich breche Regeln), breche ich diese Regel heute und möchte drei Produkte ans Herz legen, und zwar das erste, zweite

und dritte

Album von Richard McGraw.