Klingt vielleicht komisch, aber ich habe mal in offiziellem Auftrag ein Konzept für einen TV-Mehrteiler über das Leben von Diego Maradona erarbeitet. Auftraggeber war ein Sportsender, der sein Kompetenzgebiet um fiktionale Formate erweitern wollte, damit in den kalten und ereignisarmen Monaten nicht immer die Abonnenten weglaufen. Ich hatte damals wie heute kein Interesse an Herrenfußball und wusste über Maradona nur: erst Fußball, dann dick.

Selbstverständlich nahm ich den Auftrag an, denn die allerwichtigste Regel beim Schreiben lautet: Sag immer ja. Bedingungslose Verfügbarkeit ist die halbe Miete, nahezu buchstäblich. Ich las mich durch Maradonas Leben und hatte bald ein differenzierteres Bild des Menschen, der mir vorher kaum mehr als eine tragische Witzfigur gewesen war. Dennoch: Seinem sportlichen und menschlichen Werdegang einen positiven Dreh abzugewinnen, wie es der Wunsch des Auftraggebers war, ohne allzu dreist lügen zu müssen (wie es ebenfalls dem Wunsch des Auftraggebers entsprach), war eine Herausforderung. Ebenso in seinem Leben und seiner Karriere Höhe- und Tiefpunkte zu identifizieren, die sich für eine episodische Erzählweise anboten. (Ich bin ganz entschieden nicht der einfältig-modernen Auffassung, dass Fernsehserien nichts anderes seien als überlange Filme mit kurzen Unterbrechungen). Für ein paar sehr intensive Tage und Nächte (so etwas muss ja am besten immer schon vorgestern fertig sein) war ich Maradona. Ich war noch nie zuvor Maradona gewesen, und dieses Arbeiten außerhalb aller meiner Wohlfühlbereiche war belebend, beängstigend und bereichernd. Die Serie ist natürlich – wie die meisten Serien – nicht zustande gekommen, doch der Sender war recht angetan und gab mir gleich den nächsten Auftrag. Dieselbe Chose mit einem Boxer, über den ich nicht viel mehr wusste als: erst boxen, dann beißen. Da war der positive Dreh noch ein wenig schwieriger zu finden, und ich wuchs noch ein bisschen mehr als Autor und Sportexperte. (Außerdem war es eine gute Gelegenheit, endlich meine Boxfilmwissenslücken zu schließen, und ich muss sagen: Ich verstehe nicht, was die Leute an Creed finden. „Armer Bubi boxt sich hoch“ ist eine Geschichte. „Reicher Bubi boxt sich runter“ ist keine. Zumindest keine, bei der ich mir auf den Knien vor dem Bildschirm alle Fingernägel abkaue.) Ungefähr zur gleichen Zeit arbeitete ich an einem größeren Projekt, von dem ich dachte, dass es mehr auf meiner Wellenlänge läge: eine Manga-Verfilmung über Killer-Cyborgs aus der Zukunft. Ganz meine Welt, meinte ich, schreibe ich mit links im Schlaf. Das Ergebnis kam allerdings nicht so gut an. Irgendwie flach, schleppend, unfokussiert, fand man. Es soll sogar gemurmelt worden sein, man könne sich gar nicht vorstellen, dass das dieselbe Type hingeschludert hatte, von der auch diese brillante Maradona-Geschichte war. Merke: Manchmal findet man seine Talente in genau den Ecken, in denen man ohne Überwindung gar nicht nachgeschaut hätte. Und so war mein erster Gedanke, als ich heute Morgen vom Tode Maradonas erfuhr: Ach, schade. Mein zweiter war natürlich, ob man nicht jetzt noch einmal über diese Serie verhandeln sollte. Das Leben geht schließlich weiter.Schlagwort-Archive: Film

Billy Idolish singt japanisch und Papa wird Illustrator: Gesprächsfetzen ohne Zusammenhang

Ich unterhalte mich gerne mit meiner Frau beim Fernsehen, sie hat oft interessante Schnurren zu teilen. Einmal, es ist schon her, sahen wir einen vielfach preisgekrönten Film eines vielfach preisgekrönten Regisseurs. Als eine vielfach preisgekrönte Schauspielerin auftrat, rief meine Frau hocherfreut: „Die kenne ich, die hat mal Pornofilme gemacht. Meine Mutter ist gut mit ihr befreundet. Ich habe früher oft mit der Tochter gespielt, wenn sie auf der Arbeit war.“ Da hatte ich gleich wieder ein gutes Thema für den nächsten Besuch bei Schwiegereltern.

Nicht ganz so spektakulär die Enthüllung von neulich. Wir saßen im Homeoffice und schauten Frühstücksfernsehen, als dort Aki Yashiro auftrat, ein Urgestein der Enka-Szene, also der japanischen Schlagervolksmusik. Sie ist 70, sieht aber aus wie gestraffte 50 (Abb. unten nicht aktuell).

- Gänsehaut-Garantie im Wohlfühlbereich

- Wenn Influencer suboptimal abholen

- Ich glaub, mein Storyteller kuratiert

- Shitstorm in der Komfortzone

Verliebt in einen Highlander 2: The Quickening

Filme aus den 80ern sind leider nie so herrlich, wie man sie gerne hätte, außer Highlander II: The Quickening. Ich weiß das, weil ich ihn gesehen habe, und zwar gestern Abend zum ersten Mal (bestimmt nicht zum letzten). Bevor jemand was sagt: Ja, der Film kam 1991 heraus. Kulturell sind Jahrzehnte allerdings nicht so trennscharf wie kalendarisch. Highlander II dürfte derweil nicht nur mental, sondern sogar kalendarisch ein 80er-Jahre-Film sein. Wahrscheinlich wurde er 1990 gedreht, dem zehnten Jahr der 80er (nicht dem nullten Jahr der 90er; so etwas gibt es gar nicht). Ich fand ihn gestern beim Scrollen (die Boomer sagen: Zappen), wollte nur vorm Schlafengehen kurz reinschauen, war von der ersten Kamerafahrt an angetan und blieb bis zum Schluss. Eine langweilige Minute erlebte ich währenddessen nicht.

Dass es mit uns so lange gedauert hat, hatte nichts mit empörter Fanpersonenwüterei meinerseits zu tun. Ein bewusster Boykott fand nie statt. Ich hatte seinerzeit lediglich gedacht: Das sieht irgendwie nicht ganz so gut aus, ich gucke es mir vielleicht später an. Und dann sind es halt knapp 30 Jahre geworden. Irgendwas ist immer.Natürlich hatte man zunächst gar nicht so schrecklich viel gesehen vom Film, bevor man den Film an sich sehen konnte. Wir hatten ja kein YouTube, damals, wir hatten nur Wetten dass…?. Das schaltete man ein, wenn man Ausschnitte brandaktueller Kinofilme sehen wollte. Schauspieler (also Christopher Lambert) setzten sich aufs Sofa und taten oscarreif so, als hätten sie gerade eben mal wieder in einem schwindelverursachenden cineastischen Meisterwerk mitgespielt, auf das sie stolz wie auf keines zuvor waren. Dann kam irgendein Ausschnitt, vermutlich der mit den fliegenden Skateboards, und anschließend versuchte irgendjemand irgendetwas am Geruch zu erkennen und der Beginn des Sportstudios verzögerte sich um eine Stunde oder zwei. Hatten sich der Lambert und der Tommy wieder verquatscht.

Die fliegenden Skateboards wurden schnell zu einem Sinnbild für die Sinnlosigkeit des Films. Rückblickend erschließt sich gar nicht mehr warum. Sind doch cool, die fliegenden Skateboards. Highlander II bietet wahrlich berechtigtere Ansätze zur Kritik, aber wer will schon Erbsen zählen, nach all den Jahren. Zunächst einmal ist es ein verdammt gutaussehender Bengel von einem Film. Bereits beim Anfang in der Oper dachte ich: Ein so schöner Film kann gar nicht so schlecht sein, wie alle sagen. Machen wir uns nichts vor; Optik ist bei Filmen schon die halbe Miete. Und optisch wird hier alles aufgefahren, was es in den 80ern gab: Halb offene Jalousien (oder halb geschlossene; je nachdem, ob man der Halb-offene- oder Halb-geschlossene-Jalousien-Typ ist), lasziv rotierende Ventilatoren, und dahinter jeweils blauweißes Gegenlicht mit ein bisschen Nebel. Man meint, jederzeit könnte Kim Basinger vorbeikommen, sich ‘nen Hut aufsetzen und es wunderbar finden (noch so ein Film, bei dem mir seit Jahrzehnten immer wieder was dazwischenkommt). Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, ist meine Liebe noch so stark wie gestern Abend; die Handlung allerdings bekomme ich nicht mehr ganz zusammen. Irgendwas mit Ozonschicht, und Michael Ironside ist böse (Schock!). Connor MacLeod ist zuerst alt und dann jung, weil nur junge Menschen die Welt retten können. Sean Connery hat schnell den Kopf wieder rangemacht und ist auch dabei. Immer wenn er auftritt, gibt es Dudelsackmusik, obwohl er im Film doch einen Ägypter spielt. Kleine Patzer kommen halt selbst in den besten Filmen vor. Ich bin übrigens der festen Überzeugung, dass Richard Lewis seine Rolle als Richard Lewis in der Sitcom Curb Your Enthusiasm an Christopher Lamberts Verkörperung des alten Connor MacLeod in Highlander II angelehnt hat. Ich habe leider kein Bild des alten Connor MacLeod zur Hand, aber eines von Richard Lewis immer im Portemonnaie:

Neben seinen vielen anderen Qualitäten ist Highlander II auch noch angenehm brutal. Sowas wird heutzutage gar nicht mehr gemacht, zumindest nicht im Wetten-dass-Mainstream. Die Einschätzung, Filme würden immer brutaler, muss auf eine Wahrnehmungsstörung zurückgehen. Vermutlich verwechselt man da was mit Fernsehen. Oder es liegt an diesem neumodischen Dolby-Atmos-Mist. Als wir uns neulich Die Eiskönigin 2 (ohne ‘Quickening‘) im Kino ansahen, musste ich meiner Tochter ungefähr zehn Minuten lang die Ohren zuhalten, bis sie sich einigermaßen an den unsäglichen Krach gewöhnt hatte. Darüber möchte ich mich nicht beschweren; mache ich gerne für meine Tochter. Ich möchte mich allerdings darüber beschweren, dass mir keiner die Ohren zugehalten hat.

Hinterher bat ich meine Tochter, mir kurz die Handlung des Films zusammenzufassen, weil ich sprachlich nicht immer ganz mitgekommen bin. Sie sagte: „Elsa hat die Haare offen und reitet ein cooles Pferd.“ Und so sollten wir auch Highlander II rezipieren: Connor hat die Haare offen und fliegt ein cooles Skateboard. Mir langt das.(Serviceteil: Ich habe diesen Film über die Streaming-Plattform Tubi gesehen, über die ich eines Tages beinahe zufällig gestolpert war. Seitdem hat sie mein Leben sehr bereichert. Ich kann gar nicht glauben, dass Tubi nicht bekannter ist, als es ist. Falls sich jemand fragt, wo all die chinesischen Kung-Fu-Filme der 70er, italienischen Endzeit-Barbarenfilme der 80er und amerikanischen Horrorvideopremieren der 90er hin sind: Sie sind auf Tubi, oft in erstaunlicher So-und-so-viel-K-Restaurierungsqualität. Netflix ist das reinste Ödland dagegen. Und was kostet der Spaß, möchten Sie wissen? Null Mark und null Pfennig! Hin und wieder kommt Reklame, aber nicht allzu oft. Während Highlander II sah ich nur zwei Spots (Wick Medinait und irgendwas mit Obama). Gegebenenfalls muss man zum Empfang etwas an der eigenen Standortbestimmung rütteln. Aber wenn ich das schaffe, schafft das jeder.)

Wundertüten gibt es immer wieder

Letztes Jahr (gucken Sie hier) spazierte ich am dritten von eigentlich nur zwei Verkaufstagen in die internationale Kinokuniya-Buchhandlung in Shinjuku und hatte noch freie Auswahl zwischen mehreren Variationen der beliebten Neujahrswundertüten, in denen japanische Händler traditionsgemäß zum Jahresauftakt Überraschungssonderangebote zu Schleuderpreisen raushauen. Mein Anfängerglück nicht als solches erkennend, meinte ich, die Gerüchte um die Begehrtheit dieser Tüten seien stark übertrieben.

Also ahnte ich nichts Böses, als ich in diesem Jahr am Nachmittag des Erstverkaufstages mit betonter Lässigkeit ins Geschäft schlenderte. Diesmal wollte ich mehr als eine Tüte. Zwar habe ich von den Büchern aus der von vor einem Jahr bislang nur eines gelesen, aber darauf kommt es ja nun wirklich nicht an. Leider wird nur ein Beutel pro Nase ausgegeben. Deshalb hatte ich meiner Frau 2020 Yen zugesteckt und sie instruiert, sich ganz normal zu verhalten. Im Nullkommanichts würden wir den Laden mit zwei sogenannten Lucky Bags verlassen haben, und niemand müsse je erfahren, dass beide für mich bestimmt sind. Doch, Schockschwerenot, auf dem Wundertütentisch standen nur noch die Ausverkauft-Schilder. Auf Anfrage versicherte man uns, dass es am nächsten Tag eine weitere Chance gäbe, wir uns allerdings gefälligst recht früh, also vor Ladenöffnung, vor dem Haupteingang im Erdgeschoss einfinden sollten, so uns die Sache wichtig wäre. Abkürzungen über andere Zugänge seien nicht erlaubt. Wir fügten uns. Als wir um zehn vor zehn ankamen, warteten bereits ungefähr 20 andere auf ihr Glück.

Das Glück gibt’s nicht in Wundertüten (nicht der Titel meines kommenden Schlageralbums)

Das Schöne am japanischen Neujahrsfest ist, dass tagelang alles stillsteht und nichts aufhat. Wenn man den Heimaturlaub so koordiniert, dass man direkt von den deutschen Weihnachtsfeiertagen ins japanische Neujahr schlittert, hat man knapp zwei Wochen süßen, zwangsverordneten Nichtstuns. Zeit für Andacht, Schnaps, Lego-Friends-Wohnmobile zusammenbauen, und dann gleich wieder Schnaps.

So richtig stimmt es natürlich auch nicht, dass in Japan dieser Tage gar nichts aufhat. Schließlich müssen die traditionellen Neujahrswundertüten verkauft werden, international bekannt als Lucky Bags. Also Beutel mit Überraschungsqualitätsprodukten zu Schnäppchenpreisen. Ich wollte dieses Jahr unbedingt die von meinem bevorzugten Büromaterialienhändler Smith/Delfonics haben, denn ich hatte von Leuten gehört, die von Leuten gehört hatten, dass diese Lucky Bags sich besonders lohnten. Ganz genau konnte es keiner sagen, denn keiner hatte je eine abbekommen. Ich auch nicht. An zwei verschiedenen Tagen habe ich es versucht, Pustekuchen. In den Schnickschnackgeschäften Loft und Tokyu Hands versuchte ich mein Glück ebenfalls, dort wurden die Tüten allerdings nur in Abteilungen angeboten, die mich nicht interessierten. Die Wein-Beutel diverser Luxussupermärkte lockten mich, doch ich widerstand. Die Preise waren gut für japanische Verhältnisse, aber im internationalen Vergleich nach wie vor nicht tragbar. Besonders wenn man gerade aus dem Billigweinland Deutschland zurückgekehrt ist. Heute Morgen hatte es dann doch noch geklappt mit dem Tütenerwerb, in der internationalen Kinokuniya-Buchandlung in Shinjuku. Die hatte ich fast vergessen. Obwohl, wie könnte ich sie jemals vergessen?

Ich kann mir Channing Tatum nicht merken, mache aber nicht den Fehler derer, die sich Harrison Ford nicht merken wollten

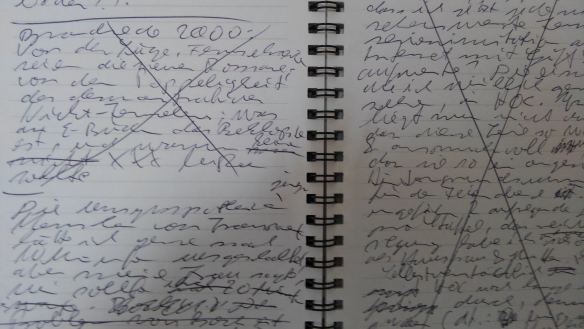

Schon seit geraumer Zeit merke ich mir die Namen von Schauspielern nicht mehr. Quatsch, ich meinte gar nicht Namen, ich meinte Gesichter. Namen gehen. Ich habe darüber schon einmal in diesem Blog geschrieben, und zwar im Jahre 2012. Leider habe ich das erst bemerkt, als es schon zu spät war, der Stift zu viele Kladdeseiten vollgeschrieben hatte, um sie einfach herauszureißen und Pappmacheschneemänner daraus zu rollen. Ich werde den älteren Beitrag an dieser Stelle nicht verlinken, damit ich mich unentlarvter wiederholen kann.

Damals war mein Fallbeispiel Megan Fox, eine Schauspielerin, von der ich immer wieder hörte, zu der sich mir aber kein Bild einprägen mochte. Um sie ist es inzwischen stiller geworden, doch das ist kein Grund für selbstgerechte „Siehst du?!“-Häme. „Es war nicht sie, es war ich“, wie man in schlecht übersetzten amerikanischen Filmen sagen würde. Die Nichtmehrteilnahme am Schauspielermerken scheint mir ein typisches Altersphänomen. Ich schaue nach wie vor gerne Filme, mir ist nur zusehends egaler, wer die macht und wer darin mitspielt, solange alle ihre Arbeit gut machen. Die bekommen ja schon Geld dafür, die brauchen nicht auch noch mein Personengedächtnis. Das Geld gönne ich ihnen, selbst wenn es unverhältnismäßige Ausmaße annimmt. Besser die als Waffen- oder Drogenhändler, sage ich mir. Altenpfleger oder Entwicklungshelfer wären noch besser, aber die Welt ist halt nicht perfekt. Das Abwenden vom Personenkult in Kunst und Unterhaltung ist eine persönliche Konzentration aufs Wesentliche. Man sollte vermeiden, daraus allgemeingültige Schlüsse zu ziehen, etwa zu maulen: „Die Zeit der großen Stars ist vorbei!“ Die ist nicht vorbei, und die wird so schnell nicht vorbeigehen. Wenn einer ‚Filmstar‘ sagt, habe ich immer zuerst Harrison Ford vor Augen. Nicht, weil ich ein besonders ergebener Verehrer wäre. Sehe ich heute seine alten Filme, denke ich: Na ja, einen gewissen Charme hatte er schon, aber nicht gerade säckeweise Talent. Er war allerdings der erste (nicht der letzte) Filmsuperduperweltstar, der zu meinen Lebzeiten zu einem solchen geworden ist. Quasi live vor meinen Augen. Das vergisst man nicht so leicht. Nun gibt es nicht wenige Menschen meines Alters, die, wenn sie an Harrison Ford denken, klagen: „So einer kommt nie wieder! Die Zeit der großen Stars ist vorbei!“ Sie vergessen all die Griesgrame, die in den Achtzigern an Leute wie James Stewart dachten und klagten: „Die Zeit der großen Stars ist vorbei!“ Wahrscheinlich klagten zu James Stewarts Zeiten die Freunde Clark Gables: „Die Zeit der großen Stars ist vorbei!“ Und zu dessen Zeiten klagten die Fans von Errol Flynn: „Die Zeit der großen Stars ist vorbei!“ Und nach der Ära Rudolph Valentinos klagten seine Verehrer: „Die Zeit der großen Stars ist vorbei!“ Und davor mochte sich keiner vorstellen, dass das vulgäre Lichtspiel jemals ähnlich funkelnde Sterne hervorbringen würde wie die romantisch knarzenden Theaterbühnen der Welt. Denke ich zwei Sekunden länger nach, fällt mir neben Ford noch John Travolta als zweiter Weltstar derselben Ära ein, dessen Werdegang ich nahezu von Anfang an verfolgen durfte. Sein Ruhm ist allerdings mit dem von Harrison Ford nicht ganz vergleichbar. Fords Image scheint völlig immun gegen Flops. Seit Jahrzehnten hat er außerhalb seiner Nostalgie-Franchises keine Rolle von Belang mehr gespielt, trotzdem bleibt die Verehrung breiter Bevölkerungsschichten ungebrochen. Travolta hingegen hat eine rechte Jo-Jo-Reputation zwischen Kult- und Witzfigur. Hat vielleicht auch etwas mit Glaubensfragen zu tun. Zu hoffen wär’s.

Wider ein Leben mit dem Senfglas

Letztes Jahr um diese Zeit wollten wir mal was ganz Verrücktes und total Japanisches machen, also haben wir eine Beaujolais-Party gefeiert. Es sollte natürlich eine ironische Beaujolais-Party werden, denn wir wussten ja, dass Beaujolais nouveau total eklig ist. Wir wussten es freilich nicht aus eigener Erfahrung, sondern hatten unkritisch die Vorurteile übernommen, die in besseren Kreisen bei diesem Reizthema zum guten Ton gehören. Alle Welt macht sich lustig darüber, dass Japan den jungen Wein jedes Jahr in großen Mengen aufkauft, und die Franzosen, so hört man, sind froh, dass sie das Gesöff los sind. Doch was soll ich sagen? Uns hat es so gut geschmeckt, dass wir dieses Jahr schon wieder eine Beaujolais-Party gefeiert haben. Diesmal in echt, ohne Ironie. Die Kritik, Beaujolais nouveau schmecke wie Obstsaft mit Alkohol, ist zwar sachlich nachzuvollziehen. Ich verstehe nur nicht, wo darin die Kritik liegt. Obstsaft ist lecker, und Alkohol kann, gewissenhaft genossen, auch mal ganz lustig sein.

Mein Orientierungsjahr 2016: Abschließender Geschäftsbericht

Das Jahr 2016 scheint vor allem dafür bekannt, dass in seinem Verlauf, zumindest nach Augenmaß, überdurchschnittlich viele Personen des öffentlichen Lebens gestorben sind, die einem etwas bedeuten, so man in eine gewisse Altersspanne fällt. Abseits dieser Altersspanne wurde dieser Umstand mit weniger Wut, Trauer und Betroffenheit aufgenommen. In der Zeit (glaube ich) oder einer ihrer Ablegerpublikationen (könnte sein) erschien seinerzeit ein vieldiskutierter (meistens zurecht verlachter) Artikel eines Nachwuchsjournalisten, dessen Grundtenor war: Meine Freunde und ich kennen diesen Prince gar nicht, er kann also kaum so wichtig gewesen sein wie Justin Bieber oder Maximo Park. Jenseits des anderen Endes der Altersspanne wird, beispielsweise, „dieser Prince“ auch für, beispielsweise, meine Eltern kaum mehr gewesen sein als eine vage Erinnerung aus meinem Kinderzimmer. Vielleicht verwechselten sie ihn sogar mit „diesem Adam Ant“.

Offenen Auges müsste man zugeben, dass es 2016 durchaus wichtigere Nachrichten gab als tote Prominente, so sehr der eine oder andere Verlust tatsächlich schmerzte. Hat man allerdings gerade im fortgeschrittenen Alter einen Überseeumzug gestemmt, hat man zunächst gänzlich andere Prioritäten als die Sondierung der internationalen Nachrichtenlage. Da geht es um die Grundbedürfnisse des Menschen, die essenziellen Fragen, wie zum Beispiel: Werde ich ein Nudelrestaurant in meiner Nähe finden, in dem ich von nun an fast jeden Tag essen werde, und zwar fast jeden Tag dasselbe? Ich habe meines gefunden, es sieht so aus:

- Die ersten Worte einer interdimensionalen, ultrabrutalen, mechaerotischen Weltraumoper (also wahrscheinlich Jugendbuch).

- Fragmente eines großstädtischen Quatschkopfromans, mit dem ich es in erster Linie auf den Ingeborg-Bachmann-Preis und/oder eine Verfilmung im Stile Woody Allens abgesehen habe.

- Und natürlich – was soll man in Tokio auch anderes schreiben? – einen High-Concept-Entwurf für eine München-Moosach-Krimireihe.

Von dem Missverständnis, Fernsehen sei das neue Lesen; und von dem Irrtum, Internet sei das neue Fernsehen [nach kräftigem Durchatmen und einem langen, heißen Wohlfühlbad stark gekürzte Version]

Seit geraumer Zeit hört man es nun aus dem Blätterwald rauschen (ich nenne ihn noch immer so, weil Pixelwald so doof klingt): „Diese modernen, anspruchsvollen amerikanischen Fernsehserien, die sind … die sind …, mein lieber Scholli, die sind … DER NEUE ROMAN!“

Schon lange war mir angesichts dieser Unsinnsbehauptung nach einem #Aufschrei, aber ich halte halt nichts von Gebrüll. Doch jetzt kann ich nicht länger schweigen. Der letzte Tropfen für das Fass in meinem Kopf war eine Liste in einer Unsinnszeitung, welche die tollsten Schmöker für den Sommer benannte. Darunter auch der New-York-Schmöker City on Fire von Garth Risk Hallberg. Viel wurde über dieses Buch geschrieben, in 46 Sprachen und mehr. Und das höchste Lob, das dem Listenmacher in der Unsinnszeitung dazu einfiel, war, dass der Roman ihn irgendwie an eine HBO-Serie erinnere. (Mal eben am Rande: Wann ist dieser vom Film schon länger bekannte Schwachsinn, englische Titel nicht mehr mitzuübersetzen, eigentlich im großen Stil auf den Buchmarkt übergeschwappt? Girl on a Train? Oder schon bei About a Boy? Gone Girl? Werden vor allem Titel von Girl-Books nicht mehr translated? Und werden bald auch spanische, chinesische, isländische Titel nicht mehr übersetzt? Oder gleich ins Englische, wie bei Filmtiteln längst Usus?) Ich habe das City-on-Fire-Buch wohlgemerkt nicht gelesen, ich werde das vielleicht in fünf Jahren nachholen. Man hört ja nicht nur Gutes. Bei stark gehypeten Büchern, die mir irgendwie verdächtig vorkommen, wende ich seit einiger Zeit die 5-Jahre-Regel an: Wenn man in fünf Jahren noch vom Buch spricht, versuche ich es mal. Mir ist meine Zeit auf Erden zu kostbar, um sie mit jedem x-beliebigen Sommerschmöker totzuschlagen. Ich kannte mal einen, der lebte in der ständigen Angst, versehentlich mal ein Buch zu lesen, das nicht Epoche macht. Der las sicherheitshalber nur Bücher von Autoren, die schon seit mehreren Jahrzehnten tot waren. So lange kann ich häufig nicht warten. Manche Schriftsteller leben ja auch gegen alle Klischees recht gesund. Und selbst wenn welche doch standesgemäß leben (eine Flasche Rotwein statt Frühstück, und danach wird gesoffen), scheinen Schriftsteller eine überdurchschnittlich hohe Lebenserwartung zu haben, so nicht gerade etwas Dramatisches dazwischenkommt. Liegt vielleicht daran, dass ihrem Berufsalltag die Aspekte abgehen, die in den Alltagen anderer Berufe Magengeschwüre und Schlimmeres verursachen. Mir geht es also nicht um dieses spezielle Buch, sondern um die Traurigkeit des genannten Komplimentes, das, glaube ich, symptomatisch ist: Da hat jemand, wenn er Literatur gegenübersteht, keinen anderen Referenzrahmen als die DVD-Komplettboxen in seinem Ikea-Regal. Und der fühlt sich dabei wahrscheinlich auch noch clever und modern. Man muss ihm und seinen Kumpels im Geiste leider sagen: Wer findet, dass Fernsehserien und Romane vergleichbar oder gar austauschbar seien, versteht weder etwas vom einen, noch vom anderen. Der hat keine Ahnung, dass es in der Literatur nicht nur um Storys geht, sondern auch um Sprache, unter anderem. Und dass es in Romanen Sprache nicht nur in Dialogen gibt. Wer nur liest, weil er sich vom Plot peitschen lässt, der darf sich gerne vom Roman abwenden, denn er hat eh vergebens gelesen. Der Plot ist das banalste Element eines guten Romans. Die blinde Plothysterie ist übrigens auch schuld daran, dass viele junge und greise Menschen nur noch so über Erzählungen sprechen können: „James Bonds neuer Auftrag führt ihn in die Karibik.“„Ey, hättest du nicht Spoiler-Warnung sagen können?!?!?!“ Gute Literatur ist nicht an Plot-Twists gelegen, sondern an überzeugenden Figuren und wertigen Themen. Figurenentwicklung ist etwas, das in Fernsehserien nicht stattfindet, gerade in offiziell anspruchsvollen nicht. Tony Soprano ist in der letzten Folge derselbe wie in der ersten. Er und andere seines Schlages mögen zwischendurch mal aus der Rolle ausbrechen. Doch sie alle haben einen Reset-Knopf, der jedes Mal gedrückt wird, bevor die Zuschauer Gefahr laufen, sich mit etwas neuem auseinandersetzen zu müssen. Die einzige nennenswerte Ausnahme scheint mir Buffy im Bann der Dämonen. Bis zum Ende der Serie hat wirklich fast jede Figur mindestens eine entscheidende Wandlung mit bleibenden Resultaten durchgemacht. Das scheint mir das Erstaunlichste an dieser ohnehin sehr erstaunlichen Serie. Viel erstaunlicher als die sonst gern positiv hervorgehobenen flotten Sprüche äh geistreichen Dialoge oder die gelegentlichen erzählerischen Experimente. Fernsehserien stellen also keine Gefährdung für den Roman dar. Für den Kinofilm sind sie es, entgegen beliebter Zeitgeistmeinungen, ebenfalls nicht. Selbst wenn ihre Anmutung ein wenig ‚filmischer‘ geworden ist, fühlt sie sich nach wie vor in erster Linie dem Innenraum und der Großaufnahme verpflichtet. Das verdeutlicht ein langfristiger Selbstversuch in meinem Haushalt. Nach der Geburt des Kindes sahen seine Mutter und ich eine gescheite Weile lang ausschließlich einzelne Fernsehserienfolgen, weil uns für Längeres mal die Zeit, mal die Wachsamkeit fehlte. Als wir uns eines Abends doch mal wieder für einen fürs Kino produzierten Spielfilm entschieden hatten, war es eine ästhetische Offenbarung. Fernsehserien sind heute visuell bestimmt interessanter, als sie es vor 40 Jahren freitags um 20 Uhr 15 im ZDF waren. Deshalb war der empfundene Unterschied zwischen Fernsehen und Film keineswegs so, als würde man nach Jahren in der Besenkammer endlich auf ein großes, freies Feld treten. Gleichwohl war es so, als trete man nach Monaten im Wohnzimmer endlich mal wieder hinaus auf die Straße mit all ihren Möglichkeiten. Wir hingen als Fernsehenthusiasten ja selbst dem Irrglauben an, dass Fernseh- oder Kinoproduktion heute schauwertig keinen großen Unterschied mehr macht. Der Unterschied ist allerdings nach wie vor gewaltig genug. Wer es nicht glaubt, kann den Test mit einfachen Mitteln zu Hause selbst durchführen. Erst mal ein Kind machen (notfalls adoptieren, es muss aber so klein wie möglich sein), der Rest ergibt sich von alleine. „Aber die Geschichten! Die Geschichten, vertrackt und trickreich über mehrere Staffeln erzählt, die sind doch viel komplexer als in Spielfilmen!“ Nein, sind sie nicht. Serien dehnen, verdünnen und repetieren ihre Geschichten lediglich so lange, bis der Einstellungsbescheid kommt. Dann muss plötzlich alles ganz schnell sinnvoll zu Ende gehen. Das tut es in den seltensten Fällen, weil Geschichten Fernsehautoren eben nicht so wichtig sind, wie ihnen oft von wohlmeinenden (und nicht sehr aufmerksamen) Zuschauern unterstellt wird. Heute rümpft man gern die Nase über Opas wöchentliche Fernsehserie, in denen verlässlich in 45 Minuten ein Mörder gefasst, ein Monster getötet, ein Konflikt gelöst wurde, und nächste Woche dann wieder von vorne. Tatsächlich ist diese Form des Geschichtenerzählens weitaus anspruchsvoller als das unverbindliche Strecken und Verstricken von Handlungssträngen, bis ohnehin jeder die Übersicht über jedes einzelne Detail verloren hat. In Opas Fernsehen musste jede Woche aufs Neue eine Geschichte mit Hand und Fuß erzählt werden, und die musste glaubhaft machen, dass es sich nicht um denselben Mörder, dasselbe Monster, denselben Konflikt wie letzte Woche handelte. Wer etwas von Literatur versteht (also anders als der gemeine Fernsehkritiker oder Sommerschmökerlistenanleger), der weiß, dass die Kurzgeschichte die Königsdisziplin ist. Roman kann jeder. Ein Roman darf mal durchhängen, sich vorübergehend verlaufen. Die Kurzgeschichte hingegen kann sich keine einzige Schwachstelle, kein falsches Wort leisten. Zugegeben, der Vergleich hinkt ein wenig, denn Literatur und Fernsehen sind ja eben nicht dasselbe, wie ich schon sagte, dumdidum. Am liebsten ist mir heute das offiziell mittelmäßige Fernsehen. Also Serien mit maskierten und kostümierten Protagonisten, die man bei entsprechender Sozialisation aus Comicheften kennt. Ich würde gerne mehr Comics lesen, doch geht es nicht. Ich habe es verlernt, Bild und Text gleichzeitig die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken, und das sollte der ernsthafte Comicleser schon tun. Ich weiß nicht, ob ich ein neues Gehirn oder eine neue Brille brauche, irgendwas funktioniert da jedenfalls nicht mehr richtig. Film und Fernsehen sind zum Glück weniger anspruchsvolle Medien als das Comicheft. Sie sind so leicht konsumierbar, dass sogar ich es schaffe. Beim offiziell anspruchsvollen Fernsehen war schon seit Jahren nichts mehr dabei, was mich ähnlich dauerhaft bei der Stange halten konnte wie Grüner Pfeil und Roter Blitz und alle ihre Freunde.

Endlich: Ip Man gegen Ninja

Es ist jetzt schon so lange her, dass ich eine Scheibe nur für mich allein in den heimischen Blu-ray-Player legen konnte, dass ich befürchtete, als ich es neulich doch einmal wieder tat, ich könnte ungefähr so eine Botschaft auf dem Bildschirm angezeigt bekommen:

Warning: There was a problem with your disc. This is not a Biene Maja disc. Are you sure you want to continue? [Yes] [No] [Hü-hüpf] Der Film, den ich mir anstatt Willi zieht aus oder Knacks im Schneckenhaus an meinem freien Vormittag gönnen wollte, war Ip Man 3. Natürlich nicht den ganzen Film auf einmal, so frei sind meine freien Vormittage nun wieder auch nicht, irgendwann muss ich schließlich diese blöden Bücher schreiben, so lautet die Abmachung. Mein Plan war: Eine Hälfte jetzt, wo die Familie aus dem Haus ist, eine Hälfte später, wenn die Familie im Bett ist. So muss niemand etwas davon mitbekommen, dass ich noch immer einen freien Willen habe, ahahaha! Nur für die, die sich nicht gewohnheitsmäßig mit Kung-Fu-Legendenbildung und Kung-Fu-Kino auseinandersetzen: Ip Man war ein chinesischer Kung-Fu-Meister, der heute vor allem als Lehrer von Bruce Lee bekannt ist. In den letzten Jahren vermehrt Gegenstand von Spielfilmen, die drei mit Kampfkunstkinosuperstar Donnie Yen sind darunter die beim einfachen Volk beliebtesten, wenn auch nicht die künstlerisch gelungensten.