Nur mein wirklich letztes Weihnachtsfest vor dem Fernseher, keine Sorge.

Hilfreich wäre es, wenn man sich an sein Geschreibe von gestern stets erinnern könnte, denn dann hätte ich gewusst, dass ich bereits

im letzten Jahr damit gedroht hatte, in diesem Jahr zur Weihnachtszeit die ‚Flimmerkiste‘ auszulassen und meine Familie lieber mal bei Gesellschaftsspielen und Käsefondue neu kennenzulernen, als noch einmal dieses Elend zu ertragen, das sich dieser Tage Weihnachtsfilm nennt (Weihnachtsfernsehen mitgemeint). Aber nein, ich habe mich nur an eins erinnert: Dass ich jedes Jahr so viel Weihnachtsfilm und -fernsehen gucke, wie ich kann, um dann in meinem stets aktuellen Blog mit erschöpfender Ausführlichkeit darüber zu berichten.

Meine Frau und ich haben uns in diesem Jahr größtenteils an die Filme der letzten Jahre gehalten, für die wir damals keine Kraft mehr gehabt hatten. Diese Ausschussware schien immer noch verheißungsvoller als die aktuellen Neuerscheinungen. Die Sharknadoisierung des Weihnachtscontents schreitet unerbittlich voran.

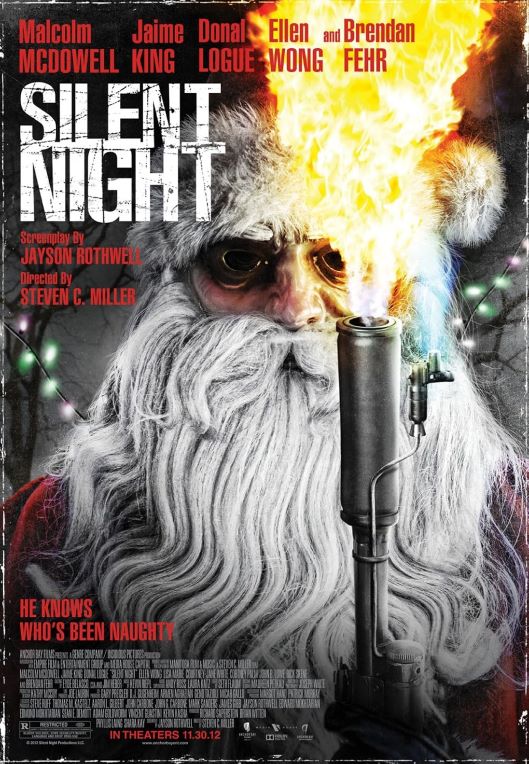

Dieses Jahr begann für uns alles mit

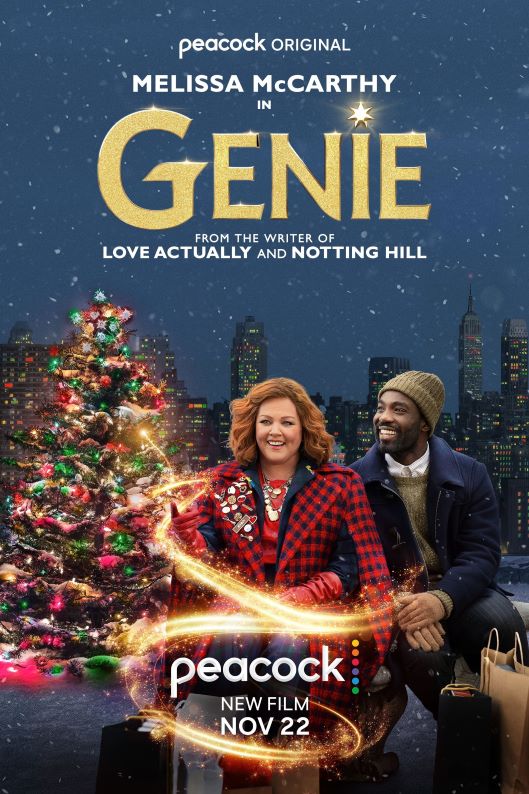

Genie, und da begann auch schon gleich der Ärger. Nicht so sehr über den Film; der war erträglich genug, um ihn in einem Rutsch zu schaffen (eine Seltenheit in meinem Alter). Aber hier ist die moderne Unsitte, englische Werktitel nicht mehr ins Deutsche zu übersetzen, besonders ärgerlich, geht es in der Geschichte doch nicht um ein Genie im Sinne der deutschen Wortdefinition (also einen Menschen „mit überragender schöpferischer Begabung, Geisteskraft“ – Duden), sondern im Sinne des orthographisch identischen englischen Begriffs, also einen „bösen Geist im vorislamischen Volksglauben“. Im Deutschen sagt man Dschinn dazu, ihr Genies! Wo sind die Zeiten geblieben, als man Filme wie diesen im deutschen Verleih noch

Na hoppla – ein Flaschengeist lässt es ordentlich krachen! genannt hätte?

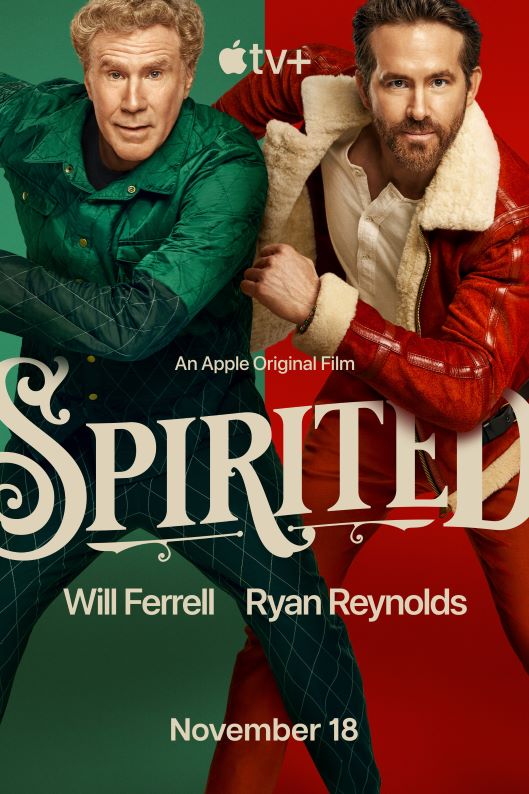

Hollywood jedenfalls hat dem vorislamischen Volksglauben längst das Böse ausgetrieben, deshalb ist der Dschinn in

Genie natürlich nicht böse, sondern Melissa McCarthy. Wie immer macht sie lustige Sachen, und wie immer sind die nicht so lustig, wie sie sein könnten, würde McCarthy sich vorher mal durchlesen, worauf sie sich da einlässt. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass sie sich seit Jahren unter Wert verkauft.

Allzu viel kann ich über

Genie nicht mehr sagen, das ist schließlich schon rund zwei Wochen her, und es ist keiner dieser Filme, an die man sich am nächsten Tag noch erinnern würde (tatsächlich musste ich gerade überlegen, ob ich ihn dieses oder letztes Jahr gesehen habe). Eines meine ich allerdings doch im Gedächtnis zu haben, vielleicht auch eher im Gefühl: Es hat nicht weh getan. Was man nicht über alle Weihnachtsfilme sagen kann. Und das bringt uns direkt zu

Our Little Secret, dem dritten und letzten Film aus Netflix‘ Knebelvertrag mit dem ehemaligen Kinderstar und der vorübergehenden Skandalnudel Lindsay Lohan. Endlich frei! Endlich wieder richtige Filme! Das hat sie sich verdient, und wir uns auch. Wie schon bei der Lohan-Netflix-Weihnachtszumutung

Falling for Christmas (wir

berichteten) gingen die Feuilleton-Meinungen über

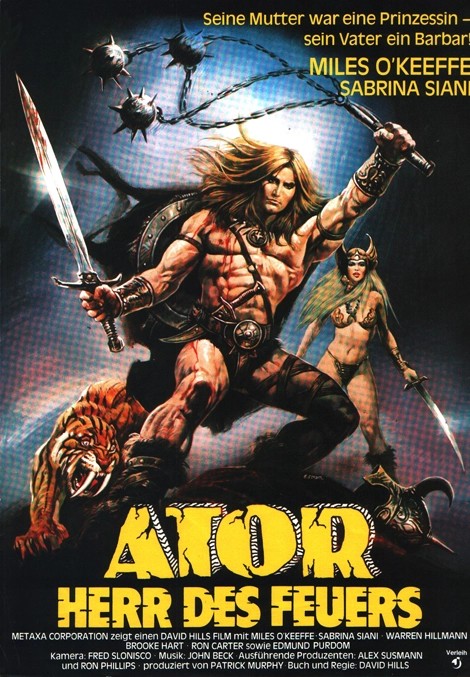

Our Little Secret in die Richtung, dass der Film nicht viel hermache, aber die alte Comebacknudel Lohan einiges raushaue. Und wieder sage ich: Nein, nein uuuund: Nein! Der Film macht in der Tat nicht viel her, doch leider macht‘s Lohan nicht besser. Sie kann vieles, aber nicht alles. Wunder wirken zum Beispiel nicht. Sie ist ja kein Dschinn. Ihre Lebenserfahrung hat sie gezeichnet, wie es Lebenserfahrung halt so tut. Ihre Zeit für Meet-Cute unterm Mistelzweig ist vorbei, und das ist keine Schande. Lindsay Lohan muss kurz vor 40 keine herzensguten, unverdorbenen Vorstadtmädchen mehr spielen. Lindsay Lohan soll gerne, zum Beispiel, Red Sonja spielen. Wenn sie dann auf dem Schlachtfeld versehentlich von hinten Conan den Barbaren anrempelt, klappt’s auch wieder mit dem Meet-Cute.

Dafür würde ich sogar eine Kinokarte lösen. Aber nicht für diesen faden Weihnachtseintopf mit den üblichen Weihnachtseintopfzutaten: Erste Liebhabervorstellung bei den strengen Eltern, eine tote Mutter, ein rührender alleinerziehender Vater und ein Haus voller Erinnerungen, das zum Schluss doch nicht verkauft werden muss. Zu behaupten, dass dieser Lohan-Netflix-Eintopf ein kleines bisschen weniger fade wäre als der von 2022, ist rein wissenschaftlich betrachtet nicht ganz verkehrt, jedoch muss man schon sehr mikroskopisch rangehen, um den Qualitätsunterschied festzustellen.

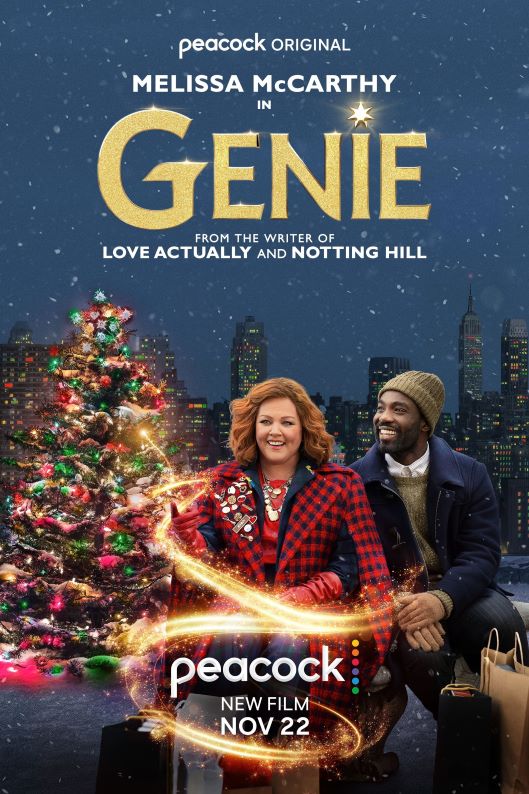

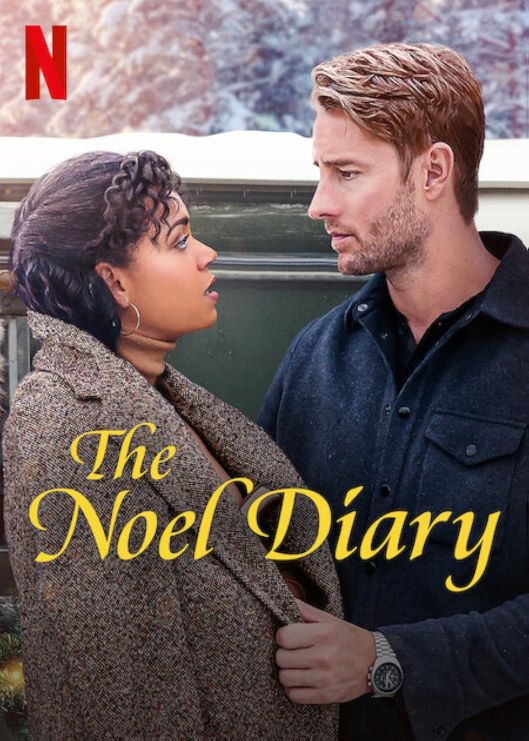

Ein Schauspieler, der gesichtsmäßig prädestiniert für Liebesgeschichten im Kunstschnee scheint, ist Justin Heartley, der Kevin aus

This Is Us, Sie wissen schon, die Manny, der Tracker. Einer dieser Typen wie früher Brad Pitt, wo man es als Mann gar nicht verknusen konnte, dass der gleichzeitig aussehen

und schauspielern konnte. In

The Noel Diary spielt Heartley einen Schriftsteller mit toter Mutter, der sich in eine Frau mit verschwundener Mutter verliebt (im Schnee).

Hätte ein richtig guter Film werden können, wenn man über das Skript noch mal einen geübten Ghostwriter hätte drüberschreiben lassen und sich der Regisseur und der Kameramann nicht gesagt hätten: Was soll’s, die Leute schauen sich’s ja eh nur auf dem Mobiltelefon an. Man kann direkt froh sein, dass

The Noel Diary nicht gleich im Hochformat gedreht wurde. Mit anderen Worten: Die Story ist gar nicht mal schlecht, die Nasen sind sympathisch, hätte man sich in dieser Form aber auch auf dem Mobiltelefon ansehen können. Und mit diesem Skript meinetwegen sogar im Schnellvorlauf.

Interessant ist an dem Film vor allem eins: Meine Frau. Mitunter kommt es ja vor, dass Filme recht plötzlich enden, ohne jeden kleinen Nebenkonflikt in Wohlgefallen aufgelöst zu haben. Normalerweise fällt dann meine Frau aus allen Wolken und ich mannkläre ihr, dass das bewusst so gemacht wurde und auch gut so ist.

The Noel Diary endet ebenfalls mittendrin, und diesmal traf es mich völlig unvorbereitet. Ich schimpfte wie ein Rohrspatz, und es war an meiner Frau mir kühlen Kopfes zu frauklären, dass man sich den Rest ja wohl „denken“ könne. Nein! Denken kann ich nicht! Nicht bei Weihnachtsfilmen! Einen der Haupthandlungsstränge nicht zu Ende zu erzählen ist viel zu mutig für dieses Genre.

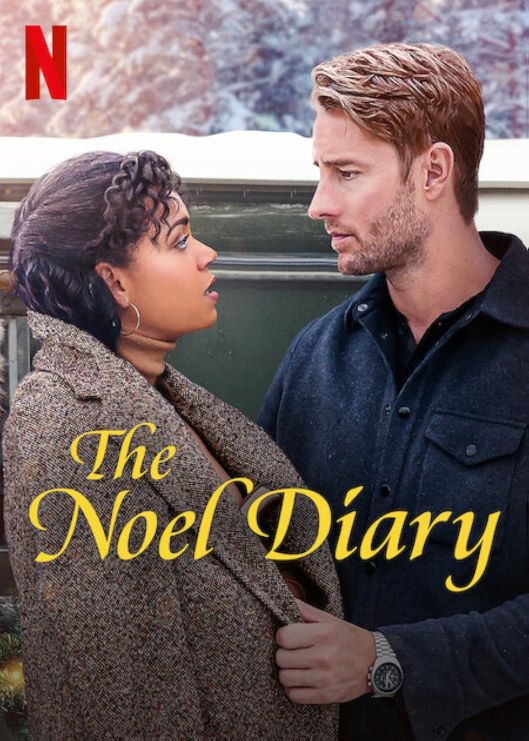

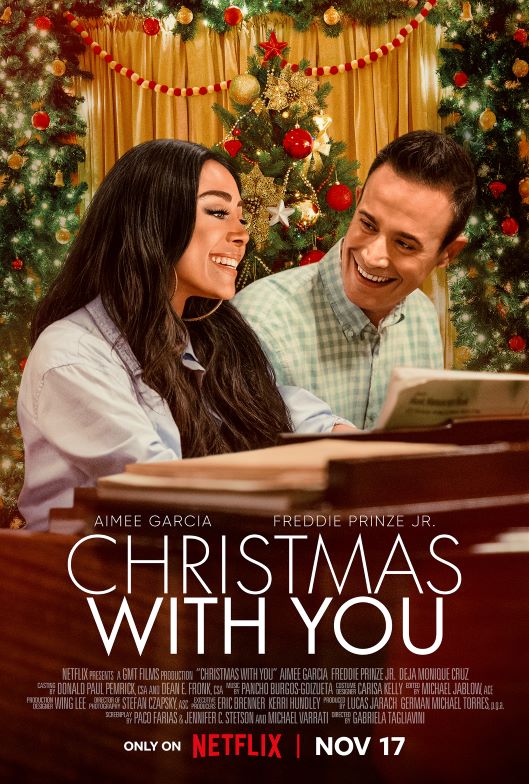

In

Christmas with You machen ein Popstar mit toter Mutter und eine Highschool-Schülerin mit toter Mutter musikalisch gemeinsame Sache, und am Rande verlieben sich der Popstar und der rührende alleinerziehende Vater der Schülerin. Der rührende alleinerziehende Vater wird von Freddie Prinze Jr. gespielt, der früher mal ein unanständiger Teenager-Traum war. Heute sieht er aus wie du und ich, also in erster Linie wie du. Das macht ihn so sympathisch. Wie der Film überhaupt unerwartet sympathisch ist. Besonders der Kunstschnee. Künstlicheren habe ich noch nie gesehen. Er fällt gerne mal von unten nach oben, ganz ohne andere Anzeichen von Aufwinden. Außerdem macht er nie etwas nass und scheint auch nicht allzu kalt zu sein.

Weil wir erst mal genug Netflix-Kunstschnee gesehen hatten, wandten wir uns an die BBC, die jedes Jahr um diese Zeit einen Film namens

Nativity! mit Dr. Watson als Grundschullehrer im Krippenspielstress wie Sauerbier anbietet. Ungefähr 50 Prozent der Witze im Trailer kann man als solche durchgehen lassen. Mir hat das gereicht, doch meine Frau legte Veto ein. Stattdessen blieben wir eine Weile bei

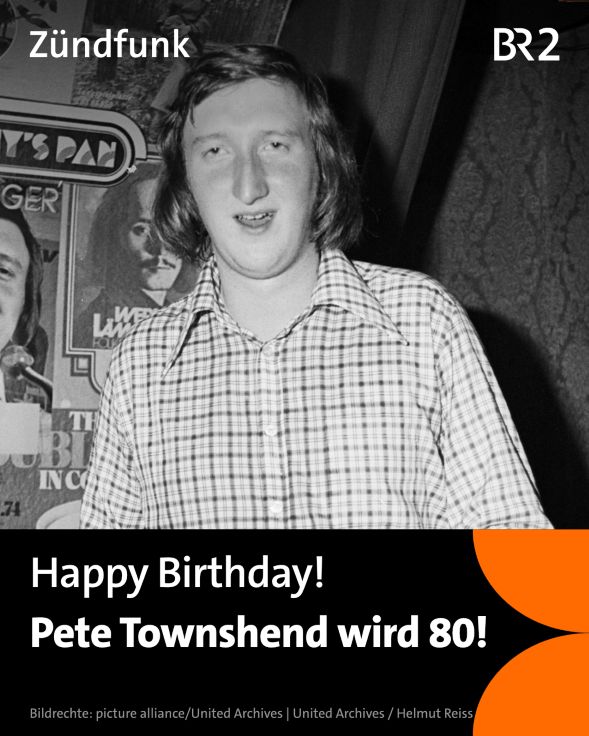

The Making of Do They Know It’s Christmas? hängen, eine neu zusammengeschnittene Dokumentation aus alten Filmaufnahmen von den Tonaufnahmen der All-Star-Benefiz-Single. Die Aufnahmen waren wohl lange Zeit verschollen (das scheint bei der BBC öfter vorzukommen), und ihr Wiederauftauchen ist vermutlich eine pophistorische Sensation. Aber muss man sich das in Spielfilmlänge ansehen? Man weiß ja eh, wie es ausgeht.

Wo ich allerdings schon mal eine stabile Verbindung zur BBC hatte, was auf unserer kleinen, entlegenen Insel keine Selbstverständlichkeit ist, schaute ich auch noch in das

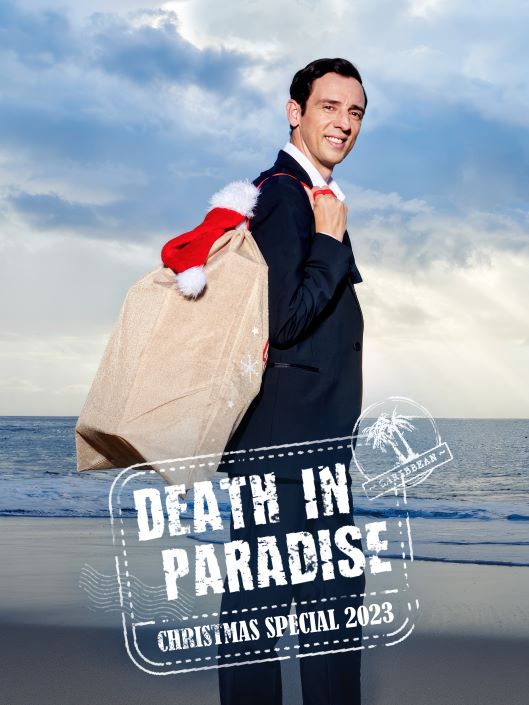

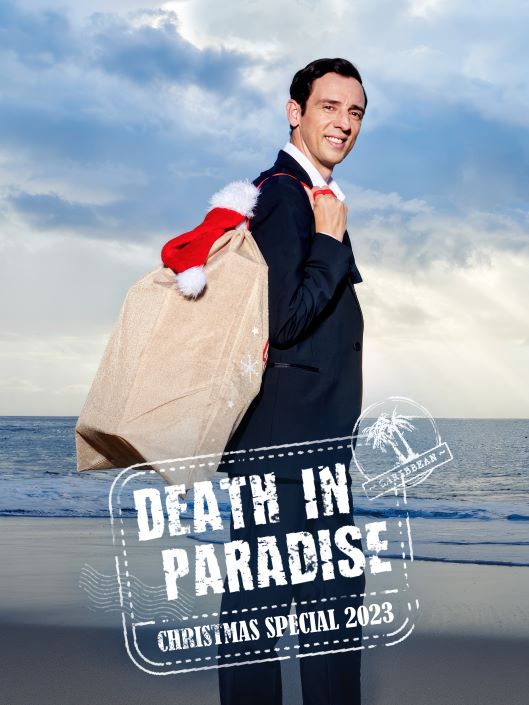

Death in Paradise Christmas Special 2023 hinein. 2023! Das klingt ja wie Science-Fiction! Bei

Death in Paradise bin ich ca. 2014 steckengeblieben, als Ben Miller zum letzten Mal die Rolle des steifen, weißen, britischen Polizeibeamten spielte, der auf einer fiktiven Karibikinsel mit nicht-steifen, nicht-weißen, quasi-britischen Kolleginnen und Kollegen einen hochkomplexen Mordfall nach dem anderen aufklären muss. Ich habe wirklich versucht, offen für die Nachfolger zu sein, doch es hat mit keinem geklappt. Für solch einschneidende Veränderungen ist einfach kein Platz im Cosy-Crime-Genre.

So nahm sich dieses Christmas Special zunächst erwartungsgemäß furchtbar aus. Wer waren all diese Leute? Warum war jetzt nicht nur die Hauptfigur so steif, sondern auch die gesamte schauspielerische Ensembleleistung und die Inszenierung? Als hätten die letzten zwei bis drei Jahrzehnte tatsächlich guten Fernsehens nie stattgefunden. Ich glaubte nicht, länger als zehn Minuten am Ball bleiben zu können. Allerdings war meine Frau inzwischen neben mir auf dem Sofa eingeschlafen, und vor dem Fernseher zu schlafen heißt dem Fernseher zu vertrauen. Ich wollte ihren Schlaf nicht stören und ihr Vertrauen nicht missbrauchen, indem ich zu etwas Aufregenderem umschaltete.

Gott sei Dank. Mit der Zeit gewöhnte ich mich an dieses seltsame 2023-Zukunftsszenario. Vielleicht war das, was ich zunächst für ungelenk gespielt und inszeniert gehalten hatte, einfach nur ungewohnt. Vielleicht war der neue Typ gar nicht so übel. Jedenfalls flutschte das irgendwann alles einigermaßen, und zum Schluss wurde der Mörder dingfest gemacht, wegen irgendwas mit einer Flasche, und Patsy Kensit, die Lindsay Lohan meiner Generation, war auch dabei, in einer altersgerechten Rolle (BBC, bitte einmal bei Lindsay Lohan anrufen). Das

Death in Paradise Christmas Special 2023 ist klassisches Fernsehen in dem Sinne, dass man nebenher gerne noch andere Sachen macht, wie das handschriftliche Erstverfassen dieses Blogeintrags, und sich hinterher selbst nicht böse ist, wenn man nicht restlos alles mitbekommen hat.

Ich habe übrigens tiefenpsychologisch analysiert, warum ich entgegen meinen sonstigen, sehr veränderungstoleranten Sehgewohnheiten so an Ben Miller hänge, wenn es um

Death in Paradise geht. Er verließ die Serie nach der zweiten Staffel, weil er lieber bei seinem neugeborenen Kind in England bleiben wollte, als in der Karibik Krimis zu drehen. Ich entdeckte die Serie, als ich selbst gerade Vater wurde. Sie bot nicht nur die Art von unkompliziertem Eskapismus, die man in dieser Lebensphase gut vertragen kann, sondern ich konnte mich auch gerade durch seinen Weggang mit dem Hauptdarsteller genauso gut identifizieren wie mit der Rolle, die er spielte. Dagegen können die Zweit-, Dritt-, Viert- und die kommende Fünftbesatzung schwerlich anspielen.

Bevor es zu sentimental wird (das können wir an Weihnachten natürlich nicht gebrauchen), mache ich an dieser Stelle erst mal Schluss. Lesen Sie im zweiten, vermutlich wirklich allerallerletzten Teil meiner Weihnachtsfilm- und Weihnachtsfernsehbetrachtungen:

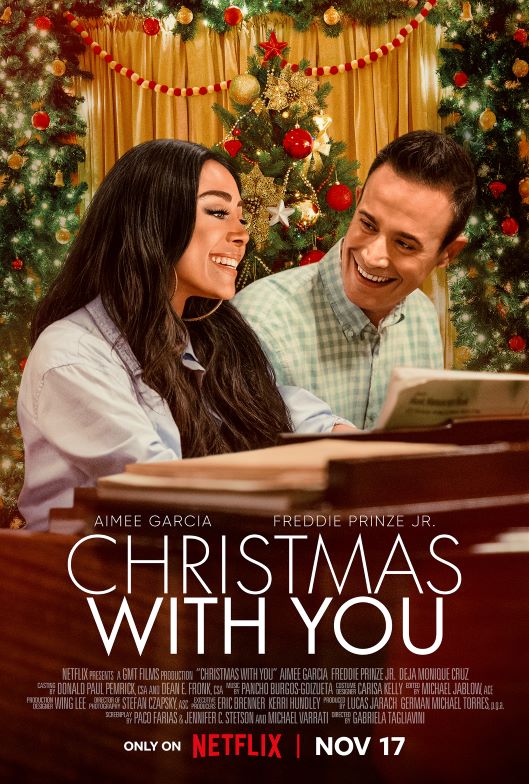

Violent Night,

Black Doves,

Carry-On und wenn ich ganz viel Mut aufbringen kann

Nutcrackers sowie ausführliches allgemeines Abschlussgemecker über den Zustand der Welt (also das Weihnachtsprogramm von Streamern und anderen Fernsehsendern).