Warum man zu Verfolgung jetzt Stalking sagt, weiß ich auch nicht, aber ich werde das jedenfalls machen. Die Band weiß noch nichts davon, aber sie wird es schon noch merken. Sie heißt moja, ich habe sie vergangenen Freitag als eine von drei Vorgruppen bei der Albumveröffentlichungsfeier der Band Molice (sprich: Morris) gesehen. Die kennen Sie ja, ist schließlich Tokios Gitarren-Hüpf-Band der Stunde. Die hier:

Molice selbst haben das auch ganz, ganz toll gemacht an diesem Abend, aber die zu stalken wäre mir schon jetzt zu mainstream. Gegen die anderen beiden Vorgruppen kann man auch wenig einwenden. Hekireki, die gegen halb sieben undankbar früh (aber in Japan normal) den Abend für eine Handvoll Pünktlicher eröffneten, haben einen jungen Frontmann mit einem derart einschüchternden Charisma, dass man tut, was er sagt. Wenn der sagt mitklatschen, dann klatscht man mit, auch wenn man vereidigter Mitklatschgegner ist. Man fürchtet, er käme sonst nachher noch vorbei und haue einem eine runter. Solch eine Ausstrahlung ist selten geworden. Meistens hat man bestenfalls das Gefühl, dass ein Musiker hinterher was Gemeines über einen twittert, wenn man nicht mitklatscht. Hier könnte ein Star flügge werden, oder ein Fall für die Klapse, aber das muss sich ja nicht ausschließen. Vielleicht studiert er auch zu Ende und wird Buchhalter bei Softbank, kann man nicht wissen. Sister Paul stellten sich heraus als ein herzlich hart rockendes Duo, das sich optisch irgendwo zwischen Lou Reed und David Bowie in ihrer Transenphase und Robert Smith jahraus, jahrein eingerichtet hat. Rechnet man das mathematisch durch, würde man wohl Visual Kei rauskriegen, kommt aber doch nicht ganz hin. Beim Drummer bin ich mir nach wie vor nicht sicher, ob unter dem Smith-Mopp ein Trommler oder eine Trommlerin steckt. Dass der Mensch mitunter mitgesungen hat, konnte die Entscheidungsfindung erstaunlich wenig beeinflussen. Beim Hauptsänger und Bassisten immerhin bin ich mir trotz zu viel Make-up und Stöckelschuhen sicher, dass es sich um einen Mann handelt. Schließlich trug er obenrum nichts als Hosenträger. Das war also auch geschmacklich einwandfrei, aber die Band, die ich zum Stalken auserkoren habe, ist moja. Ebenfalls ein Bass/Schlagzeug-Duo, allerdings weitgehend ungeschminkt, deshalb zu erkennen als Mann (Bass und, nun ja, Gesang) und Frau (Schlagzeug). Als moja loslegten, dachte ich spontan: Gähn. Wüstes Gebolze mit Breaks, in denen geschrien wird. Tausendmal gehört, in tausend Jahren. Je nachdem, ob Musiker und Zuhörer dabei Brillen trugen oder nicht, nannte man es mal Jazz, mal Hardcore, heute aber auf jeden Fall: Gähn. Aber was soll ich sagen? Man darf Lärm nicht nach den ersten Tönen be- bzw. verurteilen. Je wüster gebolzt wurde, desto deutlicher schälte sich ein punktgenauer, kathartischer Krach heraus, den man sich durchaus ein paar Stunden lang dümmlich-selig lächelnd anhören kann. So lang war der Auftritt leider nicht, andere wollten ja auch noch drankommen. Aber das macht nichts, denn in dem Aktenkoffer voller Handzettel, der einem bei jedem Konzert am Empfang übergeben wird, hatte ich schon den gefunden, der mojas kommende Live-Auftritte vorskizzierte. Tokio ist groß und mit Großraum noch größer, sie werden in den kommenden Wochen noch öfter in anderen Umfeldern hier auftreten, und ich werde ihnen an den Fersen heften. Im Mai spielen sie sogar gleich bei mir um die Ecke. Dann hab ich sie da, wo ich sie haben will. Ab und an verlassen sie die Stadt auch, aber das muss für mich kein Problem darstellen. Okinawa steht zum Beispiel auf ihrem Spielplan. Ich hatte eh vorgehabt, früher oder später eine Auszeit von meiner Auszeit zu nehmen und entweder den Berg Fuji hinaufzuwatscheln oder auf Okinawa die Füße still zu halten. Fuji hat sich schon erledigt, denn von meiner dicken Jacke ist ein Knopf abgegangen, musste ich wegschmeißen. Die moja-CD habe ich mir am Freitag nicht gleich gekauft. Zum einen aus Rücksicht auf meine Finanzen, ich war am Vorabend kostspielig mit einem Rapper und zwei Komikerinnen versumpft (gute Geschichte, bekomme ich aber nicht mehr zusammen). Zum anderen kann ich mir die CD ja noch auf Okinawa kaufen. Außerdem ist CDs abspielen gerade so eine Sache. Als einzige Möglichkeit hätte ich einen portablen DVD-Player vom Grabbeltisch, aus dem jede CD wie ein Bootleg klingt. Er geht weder bis 11, noch hat er Dobly. Sabbatical-Monate sind keine Herrenjahre. Moja machen ohnehin nicht unbedingt Musik für Zimmerlautstärke. Obwohl meine Wohnung landesuntypisch großzügig geschnitten ist, so wird doch beim Umfang der Wände das japanische Klischee voll bedient. Wenn draußen einer mit der Plastiktüte raschelt, ist es mit der Mittagsruhe vorbei. Da will ich meiner Nachbarschaft nicht mit sowas kommen: Bonus Track: I know the way to the Rock Joint GB Ich habe mir ganz doll auf die Finger gebissen, um nicht noch eine lustige Glosse darüber zu schreiben, wie ich mich in Tokio auf der Suche nach einem Konzertspielort verlaufe. Bei genauerer Überlegung könnte es aber doch hilfreich für die Nutzer dieses Infodienstes sein, wenn ich die Hand wieder aus dem Mund nehme und noch mal in das Thema einsteige. Diesmal geht es in den Rock Joint GB in Kichijoji, einen aufgrund guter Plattenläden, günstiger sonstiger Läden und einer unaufdringlichen Ausländerfreundlichkeit zurecht beliebten Vorort Tokios entlang der ebenfalls zurecht beliebten Chuo-Eisenbahnlinie. Ob das GB im Namen des Rock Joint auf England oder auf die großen vier Buchstaben in der New Yorker Ausgehhistorie anspielt, weiß ich nicht. Auf Grundlage des Veranstaltungsprogramms vermute ich aber Letzteres. Mehr interessierte mich im Vorfeld, wie ich hinkomme. Leider musste es schnell gehen, deshalb habe ich etwas getan, was man keinem erzählen kann, deshalb schreibe ich es im Internet, denn das versendet sich: Ich habe nicht brav die japanische Wegbeschreibung auf der offiziellen Website im Original studiert, sondern sie in den Google-Übersetzer geworfen, um sie ratzfatz in korrektem Deutsch zu haben, damit ich schnell los kann. Dabei kam natürlich ungefähr das heraus: Sie Bahnhof! Nord linksrechts der Parco rechtslinks ein KUHHORN! Keller 2 Stockwerkchinaküche bitte sehr! Ich übertreibe natürlich maßlos, um Ihnen ein Lächeln abzuringen. Ganz eindeutig war das reale Ergebnis aber wirklich nicht, und ich habe mich wieder sehr verlaufen. Diesmal allerdings im Gegensatz zum letzten Mal nicht, weil ich zu einfach gedacht hatte, sondern zu kompliziert. Es ist nämlich ganz einfach. Deshalb hier für Ihre Reiseplanung die einzige Wegbeschreibung zum RJGB, die Sie jemals brauchen werden: Verlassen Sie den Bahnhof Kichijoji durch den Center Exit (auch ‚Nordausgang‘, wenn man Kanji kann und sich profilieren möchte). Gehen Sie LINKS in Richtung, wo es nach teuren Geschäften aussieht. Machen Sie einen langen Hals, bis Sie das Kaufhaus Parco (PARCO PARCO PARCO) sehen. Es wird sich im Blickfeld rechts befinden, aber wahrscheinlich noch nicht unmittelbar nach Verlassen des Bahnhofs (es sei denn, Sie haben einen längeren Hals als ich). Gehen Sie der Nase nach daran vorbei und recken Sie den Hals nach dem Kaufhaus Tokyu, schräg rechts hinter Parco. Wenn Sie vor Tokyu stehen: Umkreisen Sie das Gebäude in beliebiger Richtung, bis Sie auf der empfundenen RÜCKSEITE des Hauses sind. Dort ist gleich gegenüber von Tokyu der Rock Joint GB. Schild ist so groß, dass ein Blinder mit Krückstock voll dagegen knallen würde. Treppe runter und rock’n’roll. Gern geschehen.Archiv der Kategorie: Allgemein

Kirschblütenblühen 2010: Die Preshow

Damit konnte keiner rechnen: Die erste geöffnete Kirschblüte im Großraum Tokio wurde erst für morgen offiziell vorausgesagt, aber es blüht jetzt schon ganz ordentlich. Leider hat man davon noch nicht viel, denn das Wetter ist heute schlecht, morgen soll es schlechter werden und übermorgen endlich richtig grausig. Ich kann es aber gar nicht erwarten, der Kirschblüte zu huldigen, deshalb trinke ich heute nur offizielle Kirschblüten-2010-Vermarktungsgetränke. Zum Beispiel dieses Schaumweinlimonadenmischgetränk aus dem Hause Suntory:

Liebesgrüße aus dem blauen Zimmer: Zähneputzen im Ausland, der eingebildete LAN-Sexismus und sonstiger Müll

Als ich am Sonntag in meinem Münchner Badezimmer beim Zähneputzen auf und ab ging, ertappte ich mich bei dem Gedanken: Oh je, das ist bestimmt auf Monate das letzte Mal, dass ich in einem Badezimmer auf und ab gehen kann. Denn nach dem Zähneputzen geht es ab nach Tokio, und erst ein paar Tuben später wieder zurück. Und wie die Wohnverhältnisse dort aussehen, weiß man ja.

Tatsächlich kann man in meiner Tokioter Wohnung kaum von einem Badezimmer reden, eher von einem dreiteiligen Hygiene-Wellness-Flügel mit Bad, Toilette und Waschbereich getrennt. Dazwischen kann man wunderbar auf und ab gehen, im Rest der Wohnung sowieso. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wohin mit meinem ganzen Zeug. Ich werde mir wohl noch mehr Zeug kaufen müssen. Ich habe zwei Zimmer, eines in Blau, eines in Rosa. Das blaue habe ich zum Wohnen und Arbeiten eingerichtet, das in Rosa nutze ich als Schlaf- und Ankleidezimmer. War ja klar, sagt der, der meine farblichen Vorlieben zu kennen glaubt. Ich aber sage: War ja gar nicht klar. Schließlich verbringt man im Wohn- und Arbeitszimmer viel mehr Zeit mit offenen Augen als im Schlafzimmer. Ich hätte lieber den ganzen Tag rosa gesehen und mich blau gebettet. Es begab sich aber leider, dass die Internetsteckdose im blauen Zimmer ist. Wenn man Gender studiert und mit rosa Schleifchen abgeschlossen hat, kann man am Herd stehen und vor Wut kochen über diesen Sexismus: Der Technikkram wie selbstverständlich im blauen Maskulisten-Zimmer. Und was sollen Mädchen den ganzen Tag tun? Ist im rosa Zimmer etwa das Bügelbrett vorinstalliert? Nein, dort ist der Telefonanschluss. Für den Palast bezahle ich freilich ungefähr das Dreifache wie für mein vergleichbares Anwesen in Mietschnäppchen-München. Meinen Sie deswegen bitte nicht, bei mir gäbe es was zu holen. Aus genanntem Grund ist genau das Gegenteil der Fall. Sie kommen zu spät. Mein neuer Nachbar ist ein junger Chinese, glaube ich (d. h., bei ‚junger‘ bin ich mir sicher). Ich sehe ihn nur, wenn er draußen raucht und ich gucke, was denn da draußen jetzt schon wieder los ist. Ich möchte gerne ein authentischer japanischer Nachbar werden, deshalb interessiert mich immer sehr, was denn da draußen jetzt schon wieder los ist. Man sagte mir, japanische Nachbarn überprüften gerne die hinausgestellten Müllsäcke ihrer Nächsten auf korrekte Trennung und telefonierten die Ergebnisse ggf. an den Vermieter weiter. Ich kann es gar nicht erwarten, das erste Mal ganz eigenen Müll hinausstellen zu dürfen. Ich werde mir den Wecker stellen müssen, denn der Müll darf nur zwischen 7 und 8 Uhr morgens am Tag der Abholung hinausgestellt werden. Da bin ich normalerweise nicht auf, ich hab schließlich drei Monate Feierabend. Ich habe außerdem einen coolen Apfelwecker, den Sie nicht haben:

Ja, wo gibt‘s denn sowas?!

Das muss man sich mal vorstellen: Da ist so ein junges Prominentenkindchen, das mit seiner Debüterzählung für viel Medienwirbel sorgt – und dann stellt sich heraus, dass Teile davon Übernahmen aus anderen Werken sind, teils aus dem Printbereich, teils aus Internetquellen.

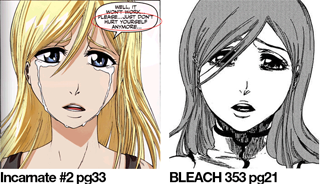

Die Rede ist natürlich von Nick Simmons, Sohn des beliebten Discofox-Sängers Gene Simmons, und seiner Comic-Serie Incarnate, die jetzt unter dem Verdacht der Montageästhetik steht. Es wurden gewisse Ähnlichkeiten mit der Manga-Serie Bleach und verwandter Fanart entdeckt. In einer ersten Stellungnahme sprach der Künstler von Hommage und Inspiration. Der Verlag hat Incarnate inzwischen zurückgezogen, nachdem außerdem Zweifel aufkamen, ob das Werk wirklich autobiografisch ist („They cannot die. They feel no pain. They hunger for human flesh. They are Revenants.”).

Die Nachrichten: Ich bin dann bald nicht weg, aber woanders

Es sollte eigentlich eine Überraschung werden, aber ich platze doch jetzt schon damit heraus, falls noch jemand was will: In gut zwei Wochen mache ich für drei Monate rüber nach Tokio. Nein, es gibt keine begleitende Sendereihe auf Vox. Für bezahlte Korrespondentendienste stehe ich zur Verfügung, allerdings nur zu wirklich wichtigen Themen (Kunst, Mode, Kultur), es soll nicht in Arbeit ausarten. Okay, nicht ganz so wichtige Themen (Politik, Wirtschaft, Wissenschaft) gegen Aufpreis. Völlig unwichtige Themen (Sport, Motor, Immobilien) nur bei Gefahrenzulage.

Damit ich mich darum nicht auch noch kümmern muss, werden in den nächsten Tagen die Rubriken ‚Gratis-Text des Monats‘ und ‚Bild des Monats‘ auf meiner Website „vorübergehend“ eingestellt. Machen wir uns nichts vor, die kommen nicht wieder. Es gibt ja hier im Blog auch genügend Texte und gelegentliche Bilder, ebenfalls alles völlig umsonst.Die Nachrichten: Das Manifest

Ich guck mir noch die Augen eckig, diesmal:

Welcome back, Mr. McDonald (Japan) The Good, The Bad, The Weird (Südkorea)Meine süßesten Totenschädel

Huch, was sind wir in letzter Zeit monothematisch gewesen. Aber es waren ja auch tolle Tage. Die sind jetzt vorbei, wir glänzen ab sofort wieder mit eigener Leistung und widmen uns angenehmeren Themen, z. B. Totenköpfe. Als neulich im DACH-Oberschichtenfernsehen Japanwoche war (wir berichteten), sagte dort der Künstler Takashi Murakami sinngemäß so etwas wie, dass der Totenkopf in der westlichen Kultur düster besetzt sei, in Japan hingegen häufig als süßer Fratz daherkäme. Der westliche Teil des Statements stimmt nur bedingt, spätestens seit Johnny Depp ist auch bei uns der stilisierte Totenkopf zum Ironie-Glamour-Symbol für vieles vom Damenhut bis zum Beruhigungssauger geworden. Aber gegen Japan ist Deutschland tatsächlich noch Totenkopfentwicklungsland. Drüben muss man sich derzeit schwer anstrengen, irgendeinen Gebrauchs- oder Genussgegenstand zu finden, auf dem kein Schädel abgebildet ist. Ich möchte drei Beispiele vorstellen, ohne die mein Haushalt einfach nicht mehr derselbe wäre. Diese drei hegen keinerlei Anspruch darauf, die originellste Verwendung von Totenköpfen aller Zeiten zu repräsentieren. Es handelt sich lediglich um drei Exemplare, die mir ganz persönlich ans Herz gewachsen sind.

Totenkopf-Filzuntersetzer

Totenkopf-Ohrhörer (Attrappe)

Totenkopf-Notizblock

Der Mann, der es nicht lassen konnte

Meine Gedanken kreisten um die Frage, ob ich die reizende kleine Stewardeß der Geruda Indonesien Airways anrufen sollte, mit deren Maschine ich am Nachmittag aus Singapur gekommen war. Die Kleine hatte mir sehr bereitwillig ihre Telefonnummer gegeben. Das und das Blitzen in ihren schwarzen Augen berechtigte zu den schönsten Hoffnungen.

*** Das klingt zwar wie eine typische Momentaufnahme aus meinem Alltag, aber unter uns: Ich habe es ABGESCHRIEBEN aus dem Spionagekrimi Der Tod wartet in Bangkok (1959) von Jean Bruce. Wenn das rauskommt, bin ich erledigt.Kläff kläff: Ich hätte auch einen Abschreib-Skandal zu melden (kein Witz)

Ist allerdings schon etwas her, vielleicht verjährt. Es geht um den Spielfilm Scherbentanz von 2002, Buch und Regie ein gewisser Chris Kraus (Bella Block u. ä.). Es war mir bereits damals aufgefallen, aber ich wusste nicht, an wen ich mich wenden musste. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere: Der Film lief nicht ganz so groß wie Der Schuh des Manitu, war in besseren Kreisen aber durchaus beliebt, wurde von der Presse sehr gelobt, und Hauptdarsteller Jürgen Vogel nahm ihn gerne mit in Talkshows. Die Süddeutsche Zeitung, z. Zt. ganz vorn dabei in Sachen Hegemann-Steinigung, fand: „Der erstaunlichste deutsche Film des Jahres.“

Tageslicht. Zwei Typen im Auto. Es regnet. Typ 1 liest Zeitung.

Typ 1: „Es soll heute Abend regnen.“Typ 2: „Es regnet jetzt schon.“

„Hier steht heute Abend.“

Typ 2 macht Kopfbewegung zum Autofenster. „Ist das Regen, oder nicht?“

„Ich sag nur, was hier steht.“

„Da trau ich lieber meinen Augen als irgend ’ner Zeitung.“

„Deine Augen? Deine Augen sind ’n Witz. Die optischen Gesetze kannste in die Tonne treten. Nur weil man ’ne Sache sieht, heißt das nicht, dass sie wirklich da ist.“

„Ja, regnet’s, oder regnet’s nicht?“

„Das möchte ich jetzt nicht entscheiden müssen.“

„Ja, aber du siehst doch, dass es regnet.“

„Du bist dir so sicher, dass das Regen ist. Woher willst du wissen, dass das kein radioaktiver Niederschlag ist, oder irgendwas aus eurer Fabrik?“

„Das ist stinknormaler Regen, Jesko.“

„Kannst du das beweisen, dass das Regen ist? Woher will man wissen, dass das, was du Regen nennst, auch wirklich Regen ist? Und was ist das überhaupt, Regen?“

„Das ist der Scheiß, von dem du nass wirst!“

„Ich bin nicht nass. Bist du nass?“

„Na schön. Sehr gut.“

„Mal im Ernst, bist du nass?“

„Erstklassig. Wirklich.“ Ein toller Dialog, ohne Frage. Aber nicht ganz so gut wie: Beweisstück B: Auszug aus dem Roman White Noise (1985) von Don DeLillo (dt. Weißes Rauschen

“It’s raining now,” I said.

“The radio said tonight. ” […]

“Look at the windshield,” I said. “Is that rain or isn’t it.”

“I’m only telling you what they said.”

“Just because it’s on the radio doesn’t mean we have to suspend belief in our senses.”

“Our senses? Our senses are wrong a lot more often then they’re right. This has been proved in the laboratory. Don’t you know about all those theorems that say nothing is what it seems? […] The so-called laws of motion are a big hoax. […]”

“Is it raining,” I said, “or isn’t it?”

“I wouldn’t want to have to say.” […]

“But you see it’s raining.” […]

“You’re so sure that’s rain. How do you know it’s not sulfuric acid from factories across the river? […] How do I know that what you call rain is really rain. What is rain anyway?”

“It’s the stuff that falls from the sky and gets you what is called wet.”

“I’m not wet. Are you wet?”

“All right,” I said. “Very good. ”

“No, seriously, are you wet?”

“First-rate,” I told him. Bei DeLillo ist der Dialog weitaus länger, wahnsinniger, wahrhaftiger und genialer als bei Kraus; ich habe zur Veranschaulichung gekürzt, aber ansonsten nichts verändert. Dass ich die Stelle wiedererkannt habe, liegt daran, dass ich sie selbst einmal für ein Drehbuch geklaut hatte. Gottlob wurde der Film dazu nie fertig, sonst würde mir irgendwann irgendein neunmalkluger Blogger vorwerfen, ich habe bei Chris Kraus abgeschrieben, und ich müsste sagen: „Das nehmen Sie sofort zurück! Ich habe bei Don DeLillo abgeschrieben! Wie jeder andere auch!“ Weil ich wegen meines eigenen Fehlverhaltens lediglich diese Stelle aus DeLillos Roman auswendig kenne, kann ich ohne viel zu anstrengende Recherche nicht beurteilen, ob noch mehr in Scherbentanz gestohlen ist, aber ich würde einfach mal davon ausgehen. Sie wissen ja: Wer einmal lügt. Ein Unterschied zur Causa Hegemann: Was hier gestohlen wurde, ist kein Füllwerk, an das sich hinterher eh niemand mehr außer den Urhebern und ihren Facebook-Kumpels erinnert, sondern gehört zu den wichtigsten Momenten des Films. Es handelt sich um die Einführungsszene der Hauptfigur und ihres Bruders. Beide Figuren werden durch den Dialog sofort aufs Feinste charakterisiert, sowohl als Individuen wie in ihrer Beziehung zueinander. Eine reife Leistung. Aber es ist natürlich nicht die Leistung von Chris Kraus, der dafür den Young German Cinema Award in der Kategorie Drehbuch erhielt, sondern die von Don DeLillo. J’accuse. Man kann sich hier freilich rausreden, wie man sich in solchen Fällen immer rausredet: Blablabla … Künstler inspirieren sich doch seit jeher gegenseitig … blablabla. Aber erstens ist nicht bekannt, dass Don DeLillo jemals von Chris Kraus inspiriert wurde. Zweitens hier ein Crashkurs zum Unterschied zwischen Inspiration und Diebstahl, anhand zweier schonungsloser Beispiele aus meinem eigenen Leben und Schaffen: Beispiel 1: Inspiration Jeden Tag muss ich mehrmals vorbeigehen an einer das Auge und den Verstand beleidigenden Plakatreklame für eine morgendliche Ulksendung im Lokalradio. Am vergangenen Montag hatte es sich endlich gelohnt: Das Plakat inspirierte mich zu einer Kurzgeschichte, in der einem Radioulkmoderator eine Schlüsselrolle zukommt. Beispiel 2: Diebstahl Wir befinden uns in sepiafarbener Vergangenheit, ich bin noch ein kleiner Hosenmatz in Bremen-Nord und schreibe mit leuchtenden Augen und Zungenspitze auf der Oberlippe an meinem ersten Drehbuch, es geht um zwei kalauernde und philosophierende Profikiller (es war so die Zeit, ich war so in dem Alter). Da bringt mir mein Onkel-aus-Amerika den Roman White Noise von Don DeLillo mit. Ich stürze mich sofort auf die Lektüre, denn was mein Onkel-aus-Amerika mitbringt, ist gut, und von Don DeLillo hatte ich schon Mao II

Das tat ich auch, und das nennt man stehlen.

Ich wähnte mich auf der sicheren Seite: Der Roman war obwohl schon etwas älter auf Deutsch nicht erschienen, und überhaupt war DeLillo im deutschsprachigen Raum allenfalls Menschen wie mir bekannt (Menschen mit belesenem Onkel-aus-Amerika). Beides hat sich inzwischen geändert, und einiges mehr. Heute gelten ja auch Filme über kalauernde und philosophierende Profikiller nicht mehr als krass edgy. Aus meinem Drehbuch wurde keine Koproduktion der avcommunication AG mit SWR, ARTE und BR mit freundlicher Unterstützung der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, sondern nur ein Super-VHS-Videofragment von limitierter Distribution. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob die umstrittene Szene letztendlich zu den gedrehten gehörte. In einem fahrenden Auto zu drehen ist ganz schön schwierig, wenn man von nichts eine Ahnung hat. Und gefährlich. Besonders bei Regen. Aber das nur am Rande. Dass es ausgerechnet ein Drehbuch über Profikiller sein musste, ist mir retrospektiv natürlich mindestens genauso peinlich wie der Diebstahl. Man mag dabei das Thema dämlich und langweilig finden, aber niemand wird mir ernsthaft vorwerfen, dass ich über Profikiller geschrieben habe, obwohl ich selbst damals gar keiner war. Dass z. Zt. Helene Hegemann neben der Urheberrechtsverletzung außerdem mit einiger Häme vorgeworfen wird, dass sie in Wirklichkeit offenbar gar kein durchgenudeltes Drogenwrack ist, ist äußerst bizarr. Wie die jungen Leute so schön sagen: Hallo? Bald stellt sich womöglich auch noch heraus, dass Helene Hegemann in echt gar nicht Mifti heißt, sondern Helene Hegemann. Oder dass weder Die drei Musketiere noch Der Graf von Monte Christo aus dem Leben von Alexandre Dumas erzählen, sondern zu Teilen frei erfunden sind. Und dennoch hatte man die Chuzpe ‚Roman‘ draufzuschreiben. Genau wie bei Axolotl Roadkill. Was erlaube. Postskriptum: Sollte der ganze Weißes-Rauschen-Scherbentanz-Fall bereits bekannt sein wie ein bunter Hund, ignorieren Sie bitte alles, womit Sie hier gerade Ihre Zeit vertan haben. Auf Google habe ich dazu aber nichts gefunden, und tiefergehende Recherche kann man von mir wirklich nicht erwarten. Postpostskriptum: Ich drücke ganz, ganz fest die Daumen für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ich sage aber nicht wem.

Hotltotl Overdrive

Aus gegebenem Anlass zitiere ich mich selbst aus meinem Eintrag von vorgestern (gleich hier hinter):

Ich werde gerne auf den Arm genommen und hinters Licht geführt, um dort aufs Kreuz gelegt zu werden. Da spürt man, dass man lebt. Es war wieder ein ganz herrliches Gefühl, das sollten Sie auch mal versuchen. Liebes Frl. Hegemann, bitte machen Sie sich rein gar nichts aus dieser Sache. Lassen Sie die Blogger kläffen, die tun nichts, die freuen sich nur, dass ihnen auch mal jemand zuhört, denn das geht vorbei. In Ihrem Alter habe ich auch vieles abgeschrieben, insbesondere Mathe und Bio. Und bei mir – so wurde mir versichert – ist dabei auch jedes Mal etwas ganz Eigenes, nie zuvor Dagewesenes entstanden. Ich biete an: Das nächste Buch einfach von mir abschreiben, ich bin da nicht so. Sind doch nur Worte. Besitz besitzt dich.