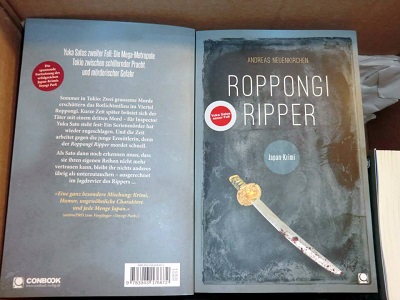

Gerne möchte ich ein paar Schnurren von der Entstehung meines aktuellen Romans Roppongi Ripper teilen. Ehe ich allerdings wieder großspurig eine Serie anfange, an der ich dann doch irgendwann das Interesse verliere, wenn draußen die Sonne oder in seinem Bettchen das Kindlein lacht, mache ich diesmal alles in einem Abwasch.

Das Hauptquartier der Tokioter Stadtpolizei in Kasumigaseki, wo Inspector Yuka Sato weiterhin arbeitet, wurde bereits anlässlich des Erscheinen des Vorgängerbandes

Yoyogi Park ausführlich abgehandelt. In

Roppongi Ripper wird ihr Partner Shun Nakashima unter mauscheligen Umständen in das vielbeschäftigte Polizeirevier Azabu in Roppongi versetzt. Es ist Folgendes:

Am Tore wacht das Polizei-Maskottchen Pipo-kun mit seiner Familie über das Viertel.

So darf man sich das Motorrad vorstellen, das im Finale des Romans die Distanz zwischen Jägerin und Gejagtem verkürzt:

Jenes Finale findet statt am Fuße von Roppongi Hills, einer Büro-, Einkaufs-, Vergnügungs- und Wohnsiedlung, die eine der Konsequenzen der sehr zu begrüßenden Gentrifizierung des Viertels ist, die in den Nullerjahren damit begonnen hat, Roppongi auch für anständige Menschen begehbar zu machen. Nur echt mit dem Mori-Turm und der Maman-Skulptur von Louise Bourgeois.

Ausgangspunkt des Finales ist die fiktive Residenz I, die auf der realen Residence A basiert, zumindest was das Äußere betrifft. Das Innere habe ich komplett erfunden, denn weiter als mit der Nase an die Scheibe bin ich nicht gekommen.

Die Sicherheitskameras fand ich leicht zu umgehen, aber vielleicht habe ich die sichersten übersehen.

Aus dem Türöffnungsmechanismus habe ich in Abwandlung der Realität einen Fingerabdruckleser gemacht, weil ich gerade einen Zeitungsartikel darüber gelesen hatte, wie jeder pensionierte Yps-Detektiv diese neumodischen Fingerabdruckleser austricksen kann, die momentan bei Mobiltelefonen und -computern so en vogue sind.

Im Roman nicht erwähnt habe ich, wie ich gerade zu meiner eigenen Überraschung feststelle, den Regenschirmtropfschutzspender am Eingang.

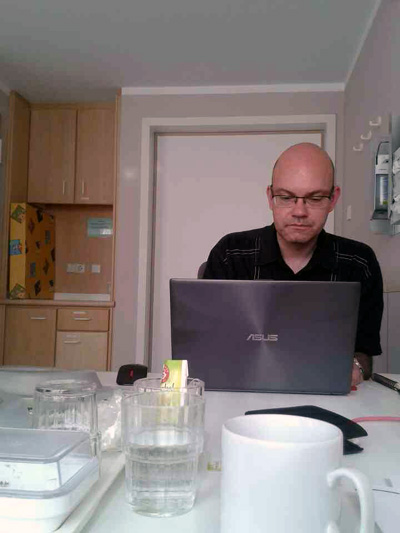

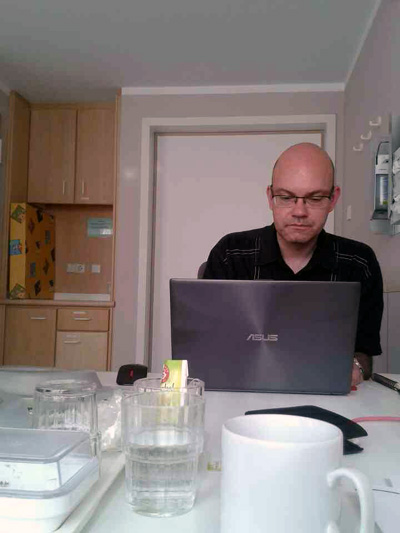

Dabei könnte ich schwören, ich hätte. Wahrscheinlich liegt das an dem Festplattenabsturz, den ich während meiner Recherche- und Schreibreise erlitt. Auf diesem Foto ist mein altes Netbook zum letzten Mal lebend zu sehen:

Nun gehöre ich selbst zu diesen Spießern, die ständig „Backup! Backup! Backup!“ predigen. Aber welcher Prediger hält sich schon an das, was er predigt. Wertvolle Teile von

Roppongi Ripper waren jedenfalls in ihrer Urform für immer verloren und mussten reproduziert werden. Immerhin hat mich mein fruchtloser Besuch bei einer Computerreparaturwerkstatt in Shibuya zu einer kleinen Frotzelei im Roman inspiriert, die für den weiteren Verlauf der Serie große Wichtigkeit haben wird. Ich habe das bis vor kurzem selbst nicht gewusst.

Das oben abgebildete Foto wurde aufgenommen im Hotel Niwa, wo meine Frau und ich untergekommen waren, bevor es ein Jahr später vom Lebemännermagazin

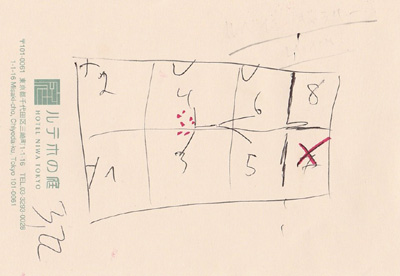

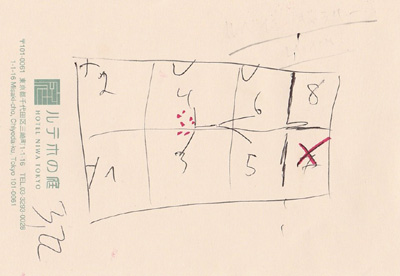

Monocle offiziell für weltweit cool erklärt wurde. Wollte ich nur mal erwähnen. Ein Jahr vorher schon. Dort habe ich auch diese Zeichnung vom ersten Tatort des Romans angefertigt:

Nun könnte man mit Recht sagen:

„So eine Kinderkritzelei von einem sehr überschaubaren Ort kann man sich ja wohl auch einfach im Kopf machen!“ Empfinde ich ebenso. Dennoch habe ich festgestellt, dass zeichnen dabei hilft, die Orte im Kopf konkreter zu machen. Und wenn Sie diese Kritzelei kindisch finden, dann haben Sie noch nicht mein Storyboard für die Nazi-Razzia in Shin-Okubo gesehen. Werden Sie auch nicht.

Das Hotel Niwa befindet sich übrigens im Stadtteil Jinbocho, bekannt für seine hohe Dichte an antiquarischen Buchläden, was die Nachbarschaft recht inspirierend macht fürs Bücherschaffen. In einem kleinen Nudelrestaurant ganz in der Nähe des Hotels soll sogar der legendäre Kriminalautor Edogawa Rampo regelmäßig sein Süppchen geschlürft haben.

Ansonsten hat Jinbocho gar nichts mit

Roppongi Ripper zu tun, deshalb schnell zurück nach Roppongi, in das gewöhnungsbedürftig eingerichtete Chinese Café 8, in dem Yuka und ihre Freundin Sam dinieren, nachdem Sam aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Inzwischen habe ich erfahren, dass das Restaurant fruchtbar geworden ist und sich gemehret hat. Ob die anderen Filialen ähnlich eingerichtet sind, weiß ich nicht.

Mit knurrendem Magen kommt Yuka anderntags nach Shin-Okubo, das koreanische Viertel Tokios. Dort observiert sie eine Parade von Rechtsradikalen in der Okubo-dori. Als ich dort war, war gottlob keine Parade.

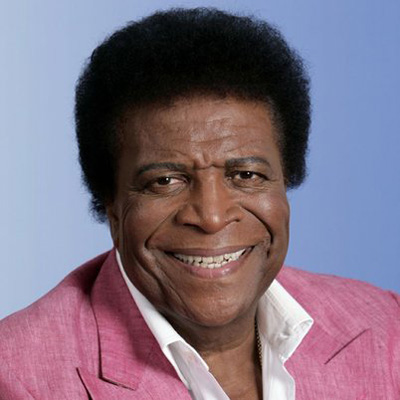

In Shin-Okubo wird ein geheimnisvoller Fremder in Yuka Satos Leben treten, mit dem sie koreanisch grillen geht. In einem Restaurant, das frappierende Ähnlichkeit mit dem hat, in dem meine Frau und ich unseren Recherchebummel ausklingen ließen.

Apropos Frau: ihr ward dann bald ein Kind geboren (aus dem Restaurant, sogar aus Japan, waren wir inzwischen raus), weshalb ein Teil der Schreibarbeit in ein Münchner Krankenhaus verlegt werden musste.

(Im Bild übrigens auch mein nigelnagelneues Laptop, das ich mir aus bestimmten Gründen kaufen musste. Ich musste mit Erschrecken feststellen, dass es heutzutage so gut wie keine Netbooks mehr gibt, weil jeder Lümmel ein Tablet hat. Es muss aber nicht jeder Lümmel auf Reisen Bücher schreiben, Herrschaftszeiten!)

Vorher jedoch machte ich noch einen Abstecher nach Saitama-City, ein wichtiger Handlungsort von

Roppongi Ripper. Leider hatte meine ortskundige Kontaktperson kurzfristig das Treffen abgesagt. So ist das halt manchmal bei kriminologischen Ermittlungen. Also irrte ich allein durch Stadt- und Wohngebiete und kam bald zu dem Schluss, dass ich lieber meine Erinnerung verblassen lasse und alles an fiktiven Orten ansiedle, um nicht irgendwelche Gegenden oder Institutionen in Verruf zu bringen. Quasi im Schreiben und Beschreiben eher der Seele Saitamas als der Geografie gerecht zu werden. So habe ich auch nur ein einziges Fotos gemacht, in einem Einkaufszentrum am Bahnhof Omiya.

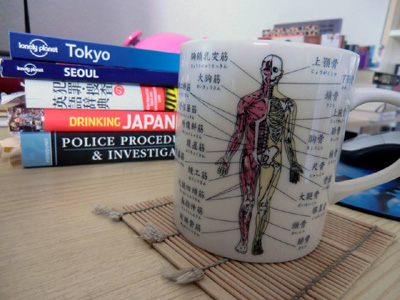

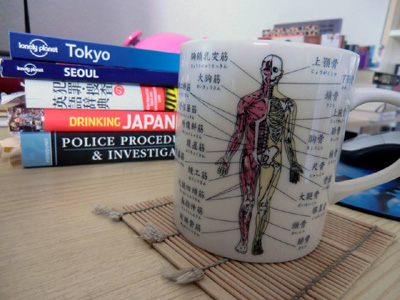

Im heimischen Büro/Wickelzimmer füllt man schließlich die eigenen Erfahrungen mit Fakten aus Sekundärliteratur, Straßen-, Netz- und Geländeplänen (im Bild u.a.: Shin-Okubo, Saitama-City, Roppongi Hills).

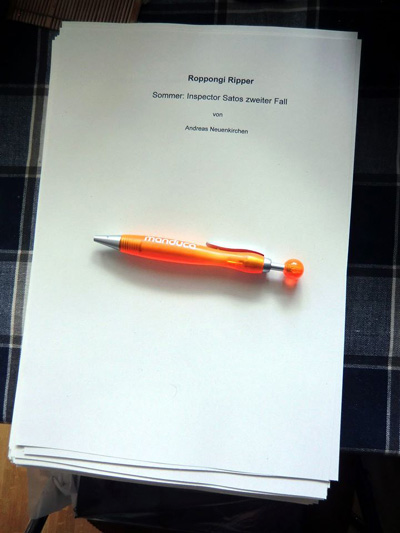

Dann ist man irgendwann mit dem Schreiben fix und fertig und liest sich alles noch ein paar Tausend Mal durch, bis man ganz sicher ist, dass es das Allererbärmlichste ist, was man selbst oder sonst jemand jemals geschrieben hat. Dann druckt man alles aus und liest es ein letztes Mal durch, wobei man noch Tausend kleinere und größere, eingebildete und tatsächliche Fehler findet.

Dann liest es die Lektorin, die ein paar Tausend weitere findet. Dann wird es veröffentlicht, alle finden es gut und es verkauft sich wie Biolimonade in einer New-Economy-Kantine. So einfach ist das.

Wer einen Großteil der Bilder bereits kannte, hat vermutlich auf meiner

Facebook-Seite die große, allgemeine „Gefällt mir“-Schaltfläche geklickt. Wer das nicht getan hat, kann es ja noch nachholen.