Hatte ich ganz verschwitzt: Unmittelbar bevor ich neulich nach Taipeh ausflog, war ich ja noch in Tokio auf der Design-Festa, ist mir aber erst in Bremen wieder eingefallen, deshalb schreibe ich darüber in München. Sie können folgen? Ich komme ganz schön rum. Mein Leben möchte ich mal haben, wenn ich das so lese.

Die Design-Festa findet zweimal im Jahr im Messe- und Veranstaltungszentrum Tokyo Big Sight auf Odaiba statt. Ziel der Kunstmesse ist es der Welt zu versichern, dass junge japanische Kunst nachwievor zu 99% aus Kulleraugen oder Totenschädeln oder einer Kombination aus beidem besteht. Über 7.000 Künstler waren dazu auch diesmal wieder angereist und haben die Botschaft 1A kommuniziert. Die Welt kann sich weiterdrehen, es bleibt alles beim Alten, kowai und kawaii gehen Hand in Hand, und sonst geht gar nichts. Kann man vernünftig über eine Veranstaltung mit über 7.000 Spinnern berichten? Bestimmt, aber ich spinne doch nicht. Das würde in Arbeit ausarten, und davon halte ich nichts. Lieber greife ich mir nach dem Zufallsprinzip ein Objekt raus und stelle es stellvertretend für die ganze Veranstaltung vor. Und die glücklich strahlende Gewinnerin ist: Mitsume Temo.

Zwei Leuchtbuchstaben kaputt. Unfall oder mutwillig herbeigeführt? Entscheiden Sie.

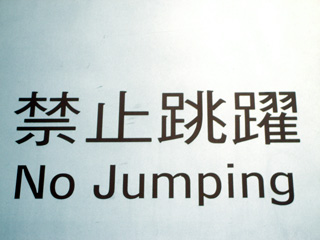

Liebes Blög,

ich bin in Taiwan, und hier ist alles so fremd. Überall sind eigentümliche Schriftzeichen, besonders häufig sehe ich das sogenannte Ö. Der Fernseher in meinem Hotelzimmer ist von dieser Marke:

11 Jahre habe ich gebettelt, dass mich mal einer mitnimmt, aber ich kenne nur zu feine Pinkel. Dachte ich. Der einzige japanische Mensch, den ich prinzipiell nicht gefragt hatte, war ausgerechnet Schwester M. Weil ich meinte: Die singt ja sowieso, da ist Karaoke bestimmt unter ihrem Niveau. Stellt sich aber heraus: Jeder muss mal üben. Als sie selbst das Gespräch auf das Thema bringt, frage ich kleinlaut, ob sie mich mal mitnimmt. Sagt sie: „Okay, gehen wir!“

So habe ich freilich nicht gewettet. Ich meinte: Irgendwann mal, abends, wenn ich beschwipst bin und mich ganz toll finde. Nicht bei Tageslicht, nüchtern, kurz nach dem Mittagessen. Aber ich habe keine Wahl. Megumi hat in einer Stunde Vorstellungsgespräch. Es wäre ja gelacht und sie keine echte Japanerin, wenn da nicht noch Platz für eine halbe Stunde Karaoke wäre. Möglicherweise ist es nicht das erste Mal, dass ich überhaupt Karaoke singe. Könnte sein, dass da mal was auf einer Party in Bremen war. Aber ich habe an den betreffenden Abend keine klare Erinnerung, und die Oral History widerspricht sich von Historiker zu Historiker. Außerdem ist Karaoke in Japan eh anders. Man blamiert sich nicht vor einer Meute Wildfremder bis auf die Knochen, sondern, in meinem Fall, vor nur einer Person, die man schon locker eineinhalbmal im Leben gesehen hat. Karaoke findet in Privatkabinen statt, die auf Zeit gemietet werden. Nach westlichem Moralkodex, vielleicht auch nur nach meinem eigenen, haben Vergnügungen in schalldichten Privatkabinen, die im Halbstundentakt abgerechnet werden, grundsätzlich etwas Verdorbenes. Während wir durch die zugleich schummrigen und sterilen Korridore des Karaoke-Zentrums auf der Suche nach unserer Zelle schleichen, muss ich schwer an mich halten, um nicht ins Telefon zu rufen: Ehrlich, Mama, wir machen nur Hausaufgaben! Unsere Kabine beinhaltet ein schmutzabweisendes Sofa, einen Couchtisch mit Musikkatalogen und Speisekarten, mehrere Lautsprecher, eine Klimaanlage und selbstverständlich eine Karaoke-Maschine + großem Fernseher, auf dem Fernseh-Menschen quiekend neue Produkte anpreisen, wenn gerade kein echter Mensch singt. Zwei Mikrofone und ein Fernbedienungspult haben wir in einem Körbchen, das uns am Empfang überreicht worden war, selbst mitgebracht. Megumi stellt es auf einmal so dar, als sei das Ganze meine Idee gewesen, deshalb soll ich anfangen. Ich bin nicht mal halb durch Bullet With Butterfly Wings