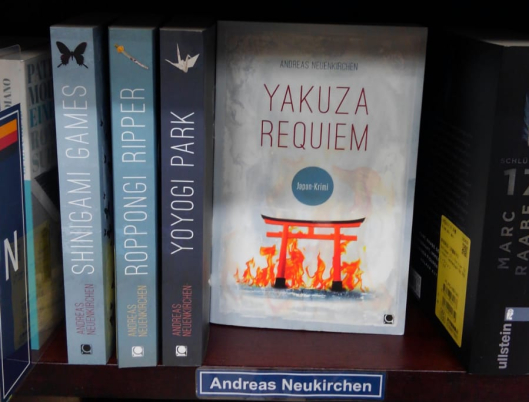

Als ich Ende letzten Jahres kurz in Deutschland weilte, um dem dortigen Buchhandel ein segenreiches Q4 zu bescheren, erschrak ich über mich selbst. Und zwar als ich feststellte, dass es mir beim Bücherkauf offenbar ein Kriterium geworden war, ob ein Buch ein Lesebändchen hatte oder nicht. Dabei mokiere ich mich seit Jahren über die Sammellämmer im Filmbereich, denen Inhalte längst egal geworden sind, solange sie nur in limitierten und nummerierten Blechboxen geliefert werden. Bin ich etwa genauso ein oberflächlicher Ausstattungsfetischist geworden?

Nein, Quatsch mit Soße, ich bin nur ein faules Stück. Liege ich erst darnieder und habe eine neue Lektüre begonnen, möchte ich mich nicht mehr damit auseinandersetzen, woher ich das nächste Lesezeichen bekomme. Hätte ich mir auch vorher drüber Gedanken machen können, aber so viel Vorausplanung ist ja nun auch wieder spießig wie Bausparvertrag. Früher nahm ich häufig Flugblätter für Jugendtanzveranstaltungen oder Eintrittskarten für ebensolche zur Hand. Die lagen überall rum, man musste nicht großartig seine Position verändern, um sich ein Exemplar zu angeln. Heute habe ich sowas nicht mehr schnell zur Hand, warum wohl. Eine Zeit lang versuchte ich es mit Postkarten, denn die hat man immer. Das Tanzen und das Briefeschreiben mag man sich abgewöhnen, aber eine gepflegte Postkartenkorrespondenz gehört sich bis ins hohe Alter. Als Lesezeichen sind Postkarten derweil ungeeignet. Sie fallen stets heraus, es liegt in ihrer Natur. Sie begnügen sich nicht mit dem Schicksal, im Dunkeln eingeklemmt zu sein, es zieht sie hinaus in die Welt, zu Empfängern und Empfängerinnen.

Bei Lesebändchen fällt mir immer ein: Ich hatte einmal einen Freund, der stand politisch so weit rechts von mir, dass es einem schon mal unangenehm sein konnte, aber demokratisch noch vertretbar war. Das muss eine Demokratie aushalten können, mag ich mir gedacht haben. Weitergedacht: Was eine Demokratie aushält, muss eine Freundschaft erst recht aushalten, wir sind ja nicht mehr im Kindergarten. Mit diesem Freund (es handelte sich übrigens nicht um

Nazi-Jürgen) konnte man, man mag es sich denken, über vieles nicht reden, ohne innerlich zu schäumen (äußerlich schäume ich ungern). Über eines allerdings konnte man sich vortrefflich mit ihm austauschen: über Bücher. Bei allen Unterschieden war uns gemein, dass wir es befremdlich fanden, wie viele Menschen ausschließlich das lesen mochten, was ihnen nach der Schnauze geschrieben war. Wie soll man denn je etwas von der Welt erfahren, wenn man immer nur das zu hören bekommt, was man schon weiß?

Aber ich schweife ab, womöglich verführt vom Lesebändchen, diesem lustigen Schweif des geschriebenen und gedruckten Wortes. Dieser Freund jedenfalls sagte einmal, dieses oder jenes Buch (welches genau habe ich vergessen) habe ihm recht gut gefallen, „obwohl“ es auf der Spiegel-Bestseller-Liste stünde und ein Lesebändchen habe. Das fand ich interessant aber unverständlich, also fragte ich nach und bekam heraus, dass für den Freund ‚Spiegel-Bestsellerliste‘ sowie ‚Lesebändchen‘ Codes für ‚Intellektuellenscheiß‘ waren, also die Vorstufe von ‚rot-grün-versifft‘. Das fand ich erstaunlich. Unangesehen dessen, was man vom Mutterblatt halten mag, steht auf der Spiegel-Bestsellerliste ja nur, was sich gut verkauft, und das ist eher selten als oft von großer intellektueller Wucht. Auch das Lesebändchen hielt ich politisch stets für neutral. In der Tendenz vielleicht sogar ein bisschen antiintellektuell, nämlich etwas für Schmuckbücher, die eher verschenkt als gelesen werden.

Ich habe es jüngst mal überprüft, auf den Webseiten der beiden beliebtesten Naziverlage der Deutschen. Tatsächlich: Weit und breit keine Publikation mit Lesebändchen. Mag freilich sein, dass es schlicht nicht ausgewiesen wird. Doch wer sich die Mühe macht, ein Bändchen ins Buch zu kleben, der verschweigt es normalerweise nicht in den Katalogangaben.

(Bevor ich Leserbriefe von aufmerksamen und neugierigen Leserinnen bekomme, denen nicht entgangen ist, dass ich von der besagten Freundschaft in der Vergangenheitsform schreibe: Ja, sie ist nun eine verflossene. Der Ex-Freund bewegte sich schließlich über den Rand meiner Rechtstoleranz hinaus. Doch ehe ich mit ihm deswegen Schluss machen konnte, machte er wegen etwas anderem mit mir Schluss, einer unpolitischen Bagatelle. Letztendlich ist es ja gleich, wer mit wem warum Schluss gemacht hat, solange nur beide mit dem Ergebnis zufrieden sind. Selbst wenn es für uns kein Happy End im klassischen Sinne gab, plädiere ich weiterhin dafür, nicht bloß mit Typen abzuhängen, die alles ganz genauso sehen wie man selbst. Davon wird man blöd.)

Gut ist es, wenn man Sachen, von denen man meint, jemand hätte sie mal gesagt, nicht einfach so aufschreibt und vervielfältigt der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, sondern vorher denjenigen noch mal fragt, ob er das wirklich gesagt hatte, oder ob man sich das nur eingebildet hat, quasi der Wunsch Vater des Gedankens war. Nein, ich habe nicht vor, bei meinem Ex-Freund nachzufragen, ob er das mit dem Lesebändchen und der Spiegel-Bestsellerliste wirklich gesagt hat, dafür sind die Verhältnisse wohl zu zerrüttet. Allerdings hätte ich, als ich

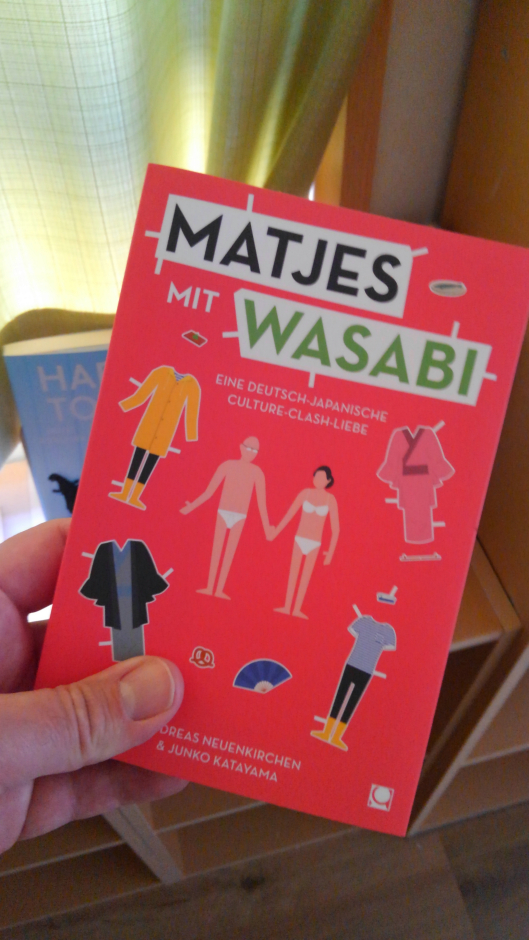

Matjes mit Wasabi schrieb, meine Frau ruhig noch mal fragen können, ob sie wirklich jemals gesagt hatte, dass Japaner ihre leeren Milchtüten auswaschen, aufklappen, zum Trocknen an die Leine hängen und schließlich bügeln, bevor sie in den Müll wandern. Hätte sie nie gesagt und entspräche auch nicht der Wahrheit, behauptete sie, als das Buch bereits erschienen war. Aber jemand musste es gesagt haben, ich denke mir doch so etwas nicht aus. Ich wünschte, ich könnte. (Gewaschen und aufgeklappt werden die Milchtüten freilich schon, getrocknet ebenso, wenngleich nicht zwingend an der Wäscheleine. Nur das mit den Bügeln ist wohl nicht ganz so landesüblich, wie ich im Buch den Eindruck vermittelt hatte.)

Heute habe ich gut daran getan, als ich meine Frau fragte: „Es stimmt doch, dass es in Japan keine Lesebändchen gibt?“

„Klar gibt es die. In so gut wie jedem gebundenen Buch. Wieso sollte es die nicht geben?“

„Weiß ich nicht. Hast du mal gesagt.“

„Habe ich ganz bestimmt nicht.“

Vermutlich hat sie recht. Das bringt mich ein bisschen in die Bredouille, denn die Sensationsmeldung

„In Japan gibt es keine Lesebändchen! In Japan gibt es keine Lesebändchen! In Japan gibt es keine Lesebändchen!“ sollte eigentlich der hauptsächliche Aufhänger dieses Textes werden.

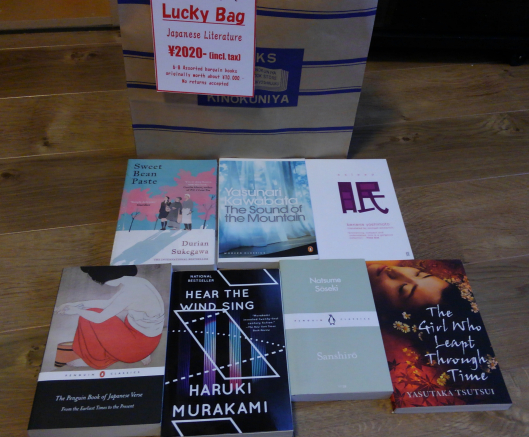

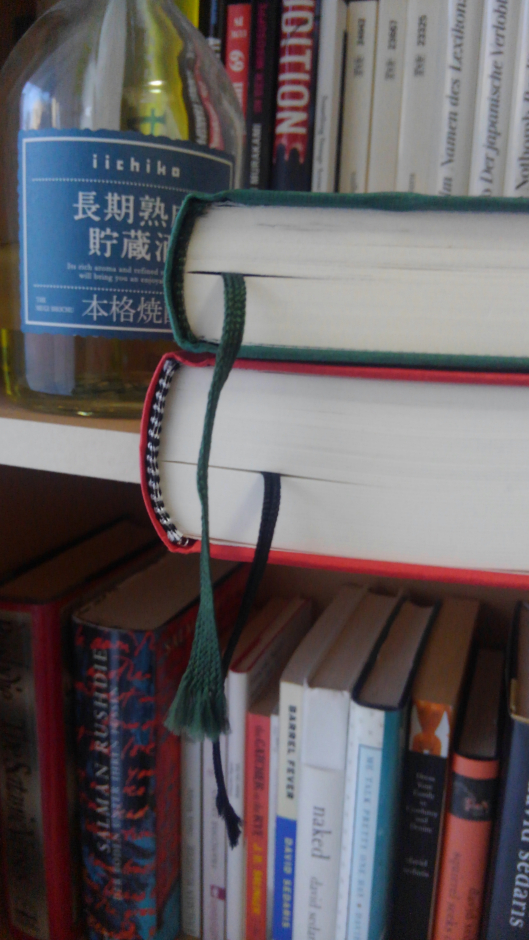

Dann muss ich mir eben etwas anderes suchen, vielleicht mal den Blick über den Tellerrand werfen, zum Beispiel nach England und Amerika. Da gibt es wirklich keine Lesebändchen, das kann ich anhand der eigenen Bibliothek empirisch nachweisen. Japanische Bücher habe ich nur wenige, schließlich möchte man Bücher möglichst zu Lebzeiten durchbekommen. Englische Bücher hingegen habe ich jede Menge. Nicht mal die geschuberten, farbig illustrierten, auf Büttenpapier gedruckt und mundgebundenen Prachtexemplare, die ich mir in dem elitären britischen Buchklub kaufen musste, dem ich in den Neunzigern mal auf den Leim gegangen war, haben Lesebändchen.

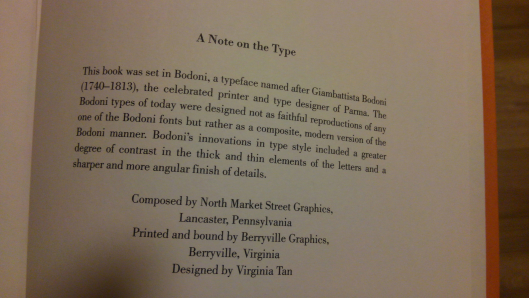

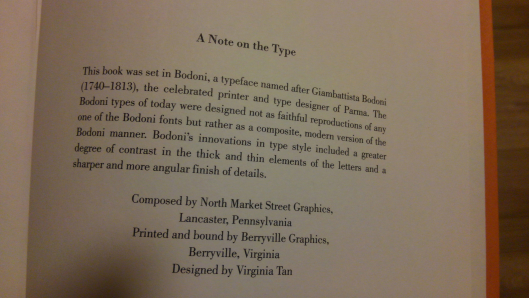

Eine gute Sitte der amerikanischen Buchproduktion hingegen ist es, hinten drin die Type beim Namen zu nennen, in der das Buch gesetzt wurde, inklusive der Begründung, warum das eine gute Type ist. Das hätte ich auch gerne in meinen Büchern, aber ich habe mich noch nicht getraut, danach zu fragen. Im deutschsprachigen Raum ist mir das bisher nur bei Christian Kracht untergekommen, meine ich. Der kann das wahrscheinlich einfach anordnen, sonst sucht er sich ratzfatz einen anderen Verlag. (Ich mag mich gänzlich irren, ich finde aktuell kein Beispiel in meiner Kracht-Bibliothek. Vielleicht spielt mir meine Erinnerung Streiche, weil Kracht einfach der Typ für so was scheint.)

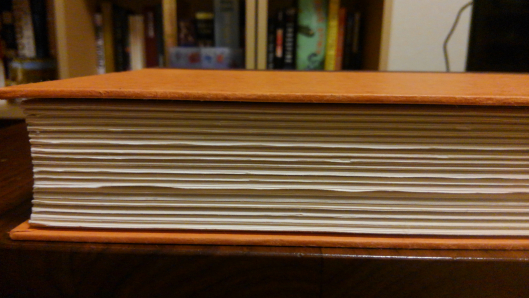

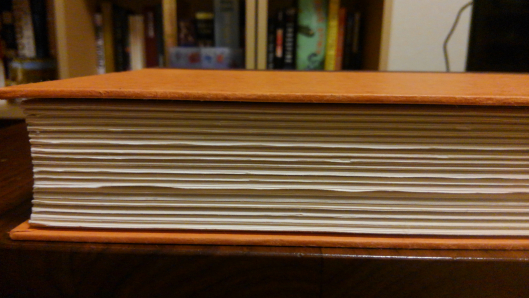

Den Typenhinweis kann man gut oder überflüssig finden, für allzu leidenschaftliche Grabenkämpfe taugt er nicht. Anders ist das bei einer anderen amerikanischen Buchbesonderheit, dem rauen Buchschnitt. Da steht dann in deutschen Amazon-Rezensionen gerne mal:

„Achtung, Kundenverarsche!!! Das Buch kam dreimal kaputt an – schade, dass man bei den Rezessionen hier nicht NULL Sterne geben kann!!!!“

Ich fand den rauen Buchschnitt (technische Hintergründe gerne auf Wikipedia) erst doof, dann gut. So geht einem das ja manchmal, wenn man erfahren muss, dass das, was man für einen Makel hielt, in Wirklichkeit eine Zierde ist. Heute zahle ich sogar eine oder zwei Mark mehr, wenn ich eine attraktive Novität grob anstatt fein geschnitten erwerben kann.

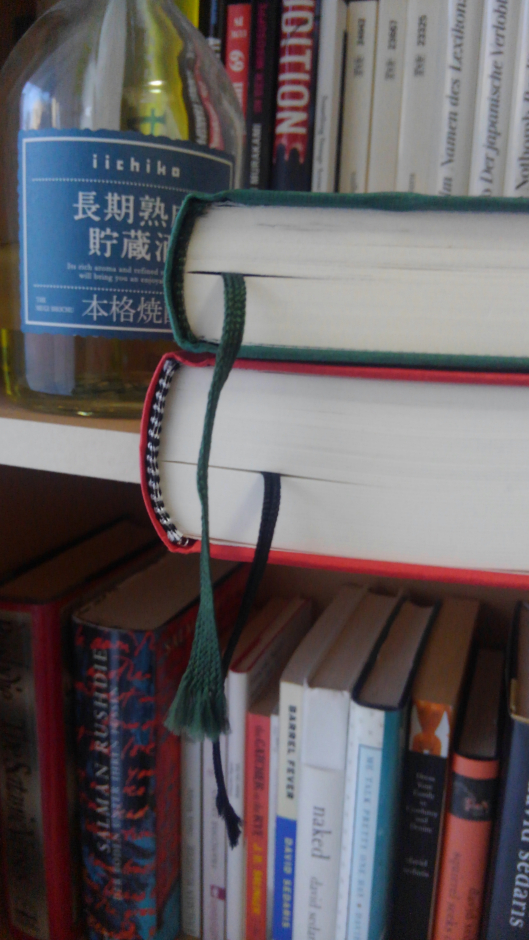

Rauschnitt und Lesebändchen in einem einzigen Buch – das wäre das höchste der Gefühle. Lesebändchen gibt es aber in Amerika nicht und rauen Buchschnitt nur dort. Nur ein Grund von vielen, die Globalisierung gut gelaunt voranzutreiben.

Gegendarstellung (oder: Auch das noch!)

Beim neuerlichen Schlendern durch den anglofonen Flügel meiner Bibliothek fand ich doch ein englisches Buch mit Lesebändchen, die britische Hardcover-Ausgabe von John Irvings

The Fourth Hand. (Übrigens ein zermürbend unterschätzter Irving. Ein notwendiger, erfrischender Befreiungsschlag, nachdem Irving in den vielen Jahren nach Garp (n. G.) nur noch Garp-Variationen geschrieben hatte, zugegebenermaßen auf oft hohem Niveau, wodurch sich die widerliche Formulierung „ein typischer Irving“ etablierte, Kompliment und Watschen zugleich. Aber das nur am Rande. Gott bewahre, dass wir hier über Inhalte sprechen. Es geht schließlich um Bücher.)

Bricht nun meine ganze Rede zusammen wie ein Kartenhaus, nackt im Wind, der planlos tötet? Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es drüben doch manchmal Lesebändchen, und vielleicht schneidet auch so mancher deutsche Nischenverlag seine Liebhaberausgaben rau. Aber in der Tendenz habe ich recht. Ganz falsch liege ich nicht. Wahrscheinlich. Möglich ist es.