Ich ziehe bald um, die Sentimentalität setzt bereits ein. Zwischen Überseekisten, Exportdokumentation und Inventarlisten bleibt derweil kaum Gelegenheit für ausgiebige Introspektion. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch über München, wenn ich in Tokio bin, ging umgekehrt schließlich auch. Heute möchte ich im Schnelldurchlauf schon mal rekapitulieren, was eigentlich in den letzten rund 18 Jahren so passiert ist.

Als sich in Bremen 1998 zum ersten Mal jemand am Telefon mit

„Grüß Gott!“ bei mir meldete, hielt ich das für einen Scherzanruf. Ich kannte diesen Ausdruck nur aus Heimatfilmen und wusste wirklich nicht, dass er noch irgendwo im aktiven Gebrauch war. Außerdem hielt ich Bayern insgesamt für rechtsradikal (CSU) und München für die Hauptstadt der Rechtsradikalen (dass die bayrische Landeshauptstadt die sicherste Sozi-Hochburg der Republik ist, weiß außerhalb Bayerns leider so gut wie niemand, zu mächtig ist die finstere Reputation des Umlandes). Trotzdem hatte ich mich dort für einen Job beworben, weil ich an der Uni die Übersicht verloren hatte und nicht glaubte, dass ich da noch mal hingehen würde. Und weil ich meinte, ich könnte mich an einem fernen Ort ganz neu erfinden (Spoiler: das ging nicht, das geht nie. Es liegt nicht in der Natur des Menschen, sich selbst jemals neu zu erfinden.) Die Grüß-Gott-Stimme am Telefon teilte mir mit, man habe meine Bewerbung erhalten und würde mich gerne zum Vorstellungsgespräch einladen.

Das Vorstellungsgespräch war die reinste Katastrophe. Es ging um eine Redakteursstelle bei einer Illustrierten für Computerspiele. Ich besaß erst seit ungefähr einem Jahr einen Computer, und die einzigen Spiele, die ich kannte, waren

Duke Nukem 3D und

Sam & Max. Die fand ich immerhin so toll, dass ich die Zukunft der Unterhaltung, der Kunst und des Erzählens im Bereich der Computer- und Videospiele sah, womit ich ja auch recht hatte. Ich log faustdick, was meine Qualifikationen anging, und die meisten Lügen flogen noch während des Gesprächs auf.

Noch überraschter als vom ersten Grüß-Gott-Anruf war ich vom zweiten, der mir mitteilte, dass ich den Job hätte, so ich ihn wollte. Ich habe zwar keine Ahnung von der Materie, aber man wolle mal jemanden mit einem „journalistischen Background“ ausprobieren.

Klassische Computerspiele-Illustrierte haben allerdings keinen Bedarf für Journalismus. Die haben nur Bedarf für Buchhalter, die Formulare mit Testergebnissen ausfüllen. Ich kündigte noch vor Ablauf der Probezeit. Eine Panikreaktion, weil ich die Schande einer Kündigung durch den Arbeitgeber entgehen wollte. Rückblickend betrachtet war meine Anstellung wohl nicht so gefährdet, wie ich damals angenommen hatte, meine Arbeit war eigentlich anständig. Die richtige Entscheidung war es dennoch, denn ich war todunglücklich. Wo man einem Chefredakteur wirklich den Begriff ‚Pornomusik‘ erklären muss, und er es dann immer noch nicht versteht, kann man sein lyrisches Federkleid nicht allzu schillernd spreizen.

Eine neue Arbeitsstelle ist freilich stets schnell gefunden. Ich log und schleimte mich in eine PR-Agentur, selbstredend mit schlechtem Gewissen. Zum journalistischen Selbstverständnis gehört es, PR als die dunkle Seite der Macht zu sehen. Ich bekam den Job, weil die Agentur jemanden mit einer „flotten Schreibe“ suchte.

PR-Agenturen haben allerdings keinen Bedarf für „flotte Schreibe“. Die, die ausdrücklich danach suchen, sind die, die am wenigsten Ahnung davon oder Verwendung dafür haben. Eines Tages fragte einer der Agentur-Kunden meine Chefin in vollem Ernst und echter Verzweiflung, ob der Neuenkirchen „vielleicht geisteskrank“ sei, nachdem ich eine seiner Pressemitteilungen mal ohne Mehrkosten etwas „flotter geschrieben“ hatte.

Lange durfte ich dann nicht mehr bleiben. Dennoch erachte ich es bis heute als einen meiner größten beruflichen Triumphe, dass der Schwindel erst neun Monate und zwei Gehaltserhöhungen später aufgeflogen ist.

Falls wer meint, tiefer als PR-Agentur könne man nicht sinken: zwischenzeitlich habe ich noch schwarz bei einer namhaften Werbeagentur gearbeitet. Ich schrieb Rundfunkreklame für eine Möbelhauskette. Es ging um ein Geheimagentenpaar auf der Suche nach überirdischen Angeboten. Die Spots wurden produziert, aber nie gesendet.

Nächster Stopp: eine Verlagsneugründung, dort insbesondere ein sogenanntes Lifestyle-Magazin mit Schwerpunkt Unterhaltungselektronik. Unterhaltungselektronik ist nicht gerade das majestätischste Steckenpferd in meinem Stall, ist allerdings ein Thema, das man sich als geübter Blender schnell aneignen kann. Wegen „flotter Schreibe“ durfte ich in gewissen Bereichen des Heftes machen, was ich wollte, also war ich verhältnismäßig glücklich. Eigentlich bin ich ja ein genügsamer Typ.

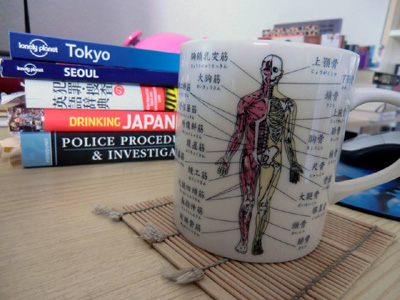

Leider sind Menschen, denen die Wahl der richtigen Unterhaltungselektronikkomponenten extrem wichtig ist, in der Regel genau die Menschen, die extrem wenig lesen. Nach 1 ½ Jahren war das Magazin am Ende, ein halbes Jahr später der ganze Verlag. Lag vielleicht auch daran, dass der Verlag relativ wenig Skrupel hatte, wenn es um die Erstattung von Reisekosten ging. Eine Zeit lang war meines ein herrliches Leben im Klischee, ein Leben zwischen Deutschland, Marokko, Spanien, Italien, Großbritannien und Japan. Besonders Japan hatte es mir angetan. Sogar so sehr, dass ich eines Tages bei Edeka im Olympia Einkaufszentrum knapp zwei Euro locker machte und mir das Buch

Gebrauchsanweisung für Japan von Gerhard Dambmann vom Grabbeltisch kaufte und mir vornahm: ‚Wenn ich einmal groß bin, möchte ich auch so ein Buch schreiben.‘

Nach der Abwicklung des Verlages ging ungefähr die gesamte Belegschaft zu Amazon.

Amazon war mir als Unternehmen schon immer sympathisch. Auf einer Party anlässlich der Angebotserweiterung um Video- und Computerspiele, zu der ich einmal als Pressevertreter eingeladen war, gab es leckeres Dosenbier und gelbe Amazon-Badehandtücher als Geschenk. Meines hat extrem lange gehalten und war stets sehr flauschig. Also hatte ich mich gleich dreifach dort beworben: als Redakteur für Bücher, als Redakteur für Videokassetten und notfalls als Redakteur für Unterhaltungselektronik. Letzteres bin ich dann erst mal geworden, wohl wegen beruflicher Vorbelastung.

Meine knapp 15 Jahre bei Amazon brachen endlich den Fluch meiner Reputation als beruflich flatterhaft, die mir mein dreifacher Wechsel in nicht mal drei Jahren eingebracht hatte (dabei war nur der erste Wechsel komplett auf meinem eigenen Mist gewachsen). Ich würde die Amazon-Ära folgendermaßen bilanzieren: 7 magere Jahre, 7 fette Jahre, und eines, in dem ich schon nicht mehr so richtig da war (würde ich auch in der Kategorie ‚fett‘ sehen). Insgesamt keine schlechte Bilanz für ein Arbeitsverhältnis, finde ich. Arbeit ist schließlich Arbeit, und Ponyhof ist Ponyhof, und wenn man nicht gerade auf einem Ponyhof arbeitet, sind das zwei sehr unterschiedliche Dinge. Diesen Umstand habe ich nie als skandalös empfunden.

Selbstverständlich besteht das Leben nur zu einem Bruchteil aus Arbeit, der Rest ist Ponyhof. Das Büro meines frühen Lifestyle-Jobs war passenderweise in der Nähe von Straßenstrich und Kunstpark Ost. Letztere Nähe nutzten die Kollegen und ich recht ungehemmt. Zum Trinken, aber mitunter sogar zum Tanzen. Der Kunstpark war sozusagen unser Ponyhof. Hier feierte ich angstfrei meinen 30. Geburtstag unter Kollegen, die mir Freunde geworden waren, darunter auch CSU wählende Bayern. Einer von ihnen ließ zu vorgerückter Stunde gerne mal die Fäuste sprechen. Vor allem dann, wenn jemand sich anschickte, den Ausländern in unserer Gruppe blöd zu kommen. Sein Wahlverhalten heiße ich trotzdem nicht gut, das kann man auch anders lösen.

Später wurde der Kunstpark umbenannt in Kultfabrik und wurde genauso schrecklich wie dieser Name. Man ging dann nur noch notgedrungen und widerwillig zu unverzichtbaren Konzerten hin und danach schnell wieder weg. Als das Areal im letzten Jahr komplett geschlossen wurde, war es einem schon gänzlich egal. Bei meinem letzten Besuch wurde ich auf dem (kurzen) Weg vom Ostbahnhof zur Kultfabrik dreimal von unterschiedlichen Händlern angesprochen, ob ich gerne Drogen kaufen würde. Nein, wollte ich nicht, will ich nie. (Kleine Randnotiz für besorgte Bürger: Kein Grund zur Besorgnis; die fliegenden Händler waren allesamt weiße Milchgesichter in teurer Marken-Ghetto-Garderobe). Der Zweck meines Besuches war ein Konzert von Peter Murphy gewesen, ihm ging es an dem Abend auch nicht so gut. Hatte sich vielleicht auf dem Weg was andrehen lassen.

Zweimal musste ich in München eine Wohnung suchen, beide Male war es ein Kinderspiel. Ich kenne die epischen Horrorgeschichten anderer Wohnungssuchender und komme nicht umhin, ihnen eine Mitschuld zu geben. Sie scheinen an ihren eigenen Ansprüchen zu scheitern. Offenbar besteht jeder auf ein geräumiges Apartment im Glockenbachviertel oder in Schwabing oder sonst wo direkt über der eigenen Stammszenekneipe, selbstverständlich Altbau mit Parkettboden, und selbstverständlich technisch und hygienisch auf dem neuesten Stand und bitteschön bezahlbar vom Praktikumsgehalt. Ich hingegen habe rund 18 Jahre in Moosach gut und günstig gewohnt. Zuerst mit Teppichboden, bin ich auch nicht dran gestorben. Einer meiner Vermieter war besser als der andere, in Ordnung waren beide. Ich habe nie eine Wohnungsbesichtigung erlebt, bei der mehr Interessenten als meine Frau und ich anwesend waren. Ich habe es nicht als Zumutung empfunden, ein paar Stationen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu müssen, wenn ich etwas mehr Aufregung haben wollte, als Moosach zugegebenermaßen zu bieten hat. Tatsächlich glaubte ich, dass die Distanzüberwindung im Begriff ‚Ausgehen‘ mitschwingt (für viele ist das aber wohl nur ein Synonym für ‚vor die Türschwelle treten‘).

Meine Zeit in München war nicht zuletzt eine Zeit stetiger Gesundung. Das mag mehr an der Zeit und der zunehmendem Alterseinsicht liegen als am Ort, im Bewusstsein wächst es trotzdem zusammen. Während ich eines Silvesters alleine zu Hause saß, so wie ich es gerne tat, und den Film

Elementarteilchen schaute, sagte ich mir: ‚Wie wäre es, wenn ich mir nach dieser fast leeren Zigarettenschachtel nie wieder eine neue kaufe?‘ Und so kam es, dass ich mich bezüglich

Elementarteilchen in erster Linie daran erinnere, dass ich während des Schauens meine letzte Zigarette geraucht habe. Ob ich sie rauchte wie Houellebecq, weiß ich nicht mehr.

Zu illegalen Drogen hatte ich in Bremen stets ein Verhältnis wie zu Toffifee: Ich habe mal ein oder zwei genommen, wenn welche auf dem Tisch standen; ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, mir selbst welche zu kaufen (der Fachterminus ist wohl ‚Schnorrer‘). Da in München nie jemand welche auf meinen Tisch gestellt hat (Drogen, nicht Toffifee), durchlebte ich den unspektakulärsten kalten Entzug aller Zeiten.

Mein Alkoholkonsum, das muss ich eingestehen, blieb lange Zeit auf einem hohen Niveau, das bei aufgekratzten Teenagern vielleicht niedlich ist, bei Volljährigen allerdings eher traurig und beunruhigend. Ich war überrascht, wie einfach die Lösung war:

Sport. Als aufgekratzter Teenager hatte ich stets gehässig über all die gut gemeinten Gesundheitskampagnen gekichert, die sogenannten ‚Kids‘ weismachen wollten, dass Sport viel mehr Böcke mache als Drogen, Alter. Das Problem dieser Kampagnen, so weiß ich inzwischen, ist nicht, dass die Aussage nicht stimmt. Das Problem ist, dass die Kids das nicht glauben. Könnt ihr aber, Kids.

Natürlich trinke ich weiterhin Alkohol, ich bin ja nicht blöd. Allerdings inzwischen auf familienfreundlichen Niveau.

Das war nun also in sehr groben Zügen

Episode 2: München. Und so vieles wurde noch nicht mal angerissen. Etwa wie ich einmal Gefangener einer religiösen Sekte war. Oder wie ich eine Bande mallorquinischer Poker-Betrüger verklagte. Und die Familienwerdung scheint mir auch nicht ganz unerheblich.

War diese Episode besser oder schwächer als

Episode 1: Bremen? Schwer zu sagen, sie war halt anders. Vielleicht ein kleines bisschen erwachsener, also mit mehr Längen. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf

Episode 3: Tokio.

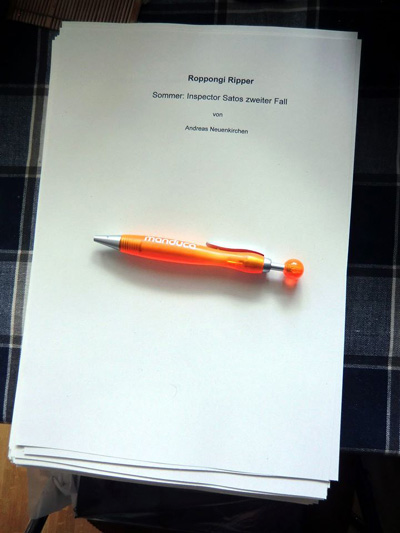

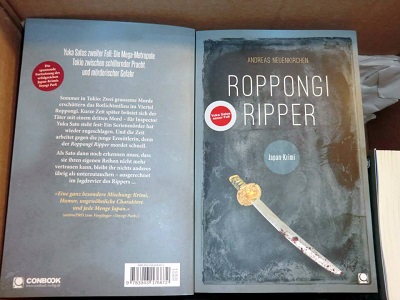

(Die Bilder dieses Beitrags stammen übrigens von der verehrungswürdigen Quasi-Ko-Autorin meines nächsten Buches

Matjes mit Wasabi.)