Gestern war ich in der malerischen Schanghaier Altstadt, in der es noch sehr gut erhaltene Häagen-Dazs- und Pizza-Hut-Filialen aus der Ming-Dynastie gibt, und wollte ganz schnell wieder weg. Am besten so, wie ich gekommen war, nur umgekehrt, mit der U-Bahn-Linie 10 ab Yuyuan. Ich fand es etwas ärgerlich, dass genau in diesem Moment die Fahrkartenautomaten an meinem Eingang kollektiv abgeschaltet wurden. Noch ärgerlicher: Dasselbe Bild am anderen Eingang. Die menschenbesetzten Schalter machten auch zu. Am Zugang zu den Gleisen gab es erregte Diskussionen zwischen Bahnhofspersonal und potentiellen Fahrgästen. Dann verließen die Fahrgäste ungefahren den Bahnhof, und der Zugang zu den Gleisen wurde ganz abgesperrt. Er wurde aber wieder aufgesperrt für die Feuerwehrleute, die jetzt im Laufschritt den Bahnhof stürmten.

Für mehr als „ni hao“ hat es bei mir nie gereicht, also hatte ich keine Chance zu erfahren, was da los war. Nichts schlimmes, hoffte ich, vielleicht nur eine kurze Irritation, ein schnell gelöschter Brand. Beim Bahnhofspersonal war jedenfalls keine Panik auszumachen.

Dass das Warten müßig wäre, konnte ich mir denken. So begab ich mich wieder an die Oberfläche auf der Suche nach Wegweisern, die mich zu Fuß meinem Ziel näher bringen mochten. Ich fand welche, aber ich bin in so was nicht gut und lief exakt im Kreis, kam wieder an der Metrostation Yuyuan an. Inzwischen waren die Eingänge komplett für Zivilisten gesperrt. Da war nicht nur Feuerwehr, sondern auch Polizei, Ambulanz und Fernsehen. Und nahezu die gesamte Bevölkerung Schanghais mit Foto-Handys im Anschlag. Einen verrückten Moment lang dachte ich wirklich, dass da vielleicht gleich ein Prominenter rauskommt, so sorglos wie die Menschen gafften, knipsten und filmten. Aber die Präsenz von Feuerwehr und Ambulanz und das näherkommende Sirenengeheul, das weitere Einsatzkräfte vermuten ließ, sprachen dagegen.

Eine Zivilistin kam schnellen Schrittes aus dem Bahnhof, sie sah unverletzt aber aufgewühlt aus. Ein Reporter knallte ihr das Mikro vor das Gesicht, sie knallte es weg und ging ihres Weges. Gute Frau.

Ich möchte nicht verhehlen, dass es mir selbst im Kamerafinger juckte, dies könnte schließlich ein historisches Ereignis sein. Die Assoziationen von katastrophalem Unfall bis Terroranschlag wollte ich gar nicht haben, aber ich hatte sie doch, und die Prominenten-Theorie verlor mehr und mehr an Boden. Ich mag aber keiner dieser widerlichen Snuff-Pornografen sein, die bei Elend in Verzug immer schön mit dem Handy draufhalten und es hinterher im Internet als ‚Aufklärung‘ verherrlichen. Im Zweifelsfalle soll mir das Wissen reichen, dass ich dabei gewesen bin, am Rande zumindest, in sicherer Entfernung. Aber auch darauf würde ich am liebsten verzichten.

Ich lief nun nach dem Zufallsprinzip in eine Richtung, in der ich irgendwann eine weitere Haltestelle vermutete. Mir entgegen kamen weitere Fahrzeuge mit Sirenen und rennende Privatmenschen, die anscheinend schnell bessere Kameraausrüstung geholt hatten. Die nächste Haltestelle, an die ich kam, war Laoximen. Da Laoximen ebenfalls von der Linie 10 befahren wird, war hier dasselbe Bild: Ein gesperrter Bahnhof und ein Menschentraubenstrauch, zusammengesetzt aus Polizeitraube, Feuerwehrtraube, Sanitätertraube, Reportertraube und mehreren Trauben Schaulustiger.

Mithilfe einer Straßenkarte machte ich die nächste Station ausfindig, die von einer anderen Linie bedient wird. Als ich die fand, gab es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Es war nicht die Station, die ich finden zu müssen meinte, an meinem Verhältnis zur Kartografie hatte sich also nichts geändert. Die gute: Es war die Station in der Nähe meines Hotels. Ich war zu Fuß „nach Hause“ gelaufen.

Im Fernsehen wurde über das Ereignis berichtet, aber meine Sprachkenntnisse hatten sich auf dem langen Marsch nicht gebessert. Es waren Fahrgäste zu sehen, die Feuerwehrleuten durch einen U-Bahn-Tunnel folgten. Ein junger Mann lag auf der Sitzbank eines stehenden Zuges und hatte offenbar Schmerzen, aber keine sichtbaren Verletzungen. Das Geschehen war eine große Nachricht, aber die Fernsehkommentatoren diskutierten sehr gefasst darüber.

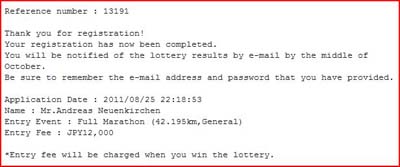

Im Internet wusste es von allen sprachlich infrage kommenden Medien ausgerechnet die Bildzeitung als erste: U-Bahn-Kollision mit 40 Verletzten, keiner davon schwer. Die Bildzeitung klagte an, dass im chinesischen Internet schon blutige Bilder kursierten. Da war wohl jemand beleidigt, weil er keine abbekommen hatte.

Ich erlaubte mir ein vorsichtiges Aufatmen. Das war zwar schlimm, und ich hoffte, dass es den 40 bald wieder gut ginge, aber meine ursprünglichen Befürchtungen waren in deutlich schlimmere Richtungen gegangen.

Heute Morgen hat sich die Zahl der Verletzten auf über 200 erhöht, nicht alle ganz so leicht wie zuerst gedacht, aber offenbar dennoch keiner bedenklich schwer. Nach einem Signalausfall war ein langsam fahrender Zug auf einen stehenden Zug aufgefahren. Die Bildzeitung ist das einzige Medium, das den Unfall zur „Katastrophe“ und „Horror in der U-Bahn“ hochposaunt.

An dieser Stelle keine Blutbilder aus dem chinesischen Internet, aber ein gut gemeinter Rat: