Auf Facebook (ich bin übrigens auf Facebook) ist es Tradition, gelegentlich Bekenner- und Solidaritätsschablonen zu aktuellen Themen über das eigene Profilbild zu legen; z. B. ein Laserschwert, wenn ein neuer Krieg-der-Sterne-Film sich ankündigt, oder die transparenten Farben einer Landesflagge, wenn mal wieder wo was Schreckliches geschehen ist. Hin und wieder begegnet mir in den letzten Tagen eine Schablone mit dem Wortlaut: „AfD[,] dich wähl ich nicht[.]“

Ich auch nicht, hatte ich mir gedacht, als ich das zum ersten Mal sah, und mir beinahe diese Worte ebenfalls übers Antlitz geklebt. Ich habe es jedoch nicht getan, weil ich, wollte ich ganz ehrlich sein, den Text stark hätte erweitern müssen: „AfD, dich wähl ich nicht, was auch gar nicht ginge, weil ich nämlich den Termin für die Registrierung zur Briefwahl verpasst habe. Beziehungsweise ich habe ihn nicht verpasst, sondern lediglich den Prozess unterschätzt, denn man muss – jetzt kommt der Knüller – die Unterlagen per Briefpost an seinem letzten deutschen Wohnort beantragen, nicht etwa online oder zu Fuß bei der deutschen Botschaft am aktuellen Wohnort. Wie konnte ich auch darauf kommen, Fieberträume des 21. Jahrhunderts. Ich muss gestehen, dass ich sogar schon frühzeitig davon gelesen hatte, allerdings in einer englischsprachigen Zeitung hier vor Ort, und da dachte ich nur: ‚Papperlapapp, schnickschnackschnuck – was weiß schon die undeutsche Lügenpresse vom deutschen Wahlrecht?‘ Weiter hatte ich gedacht: ‚Ich mache es wie geplant: Ich geh zwei Wochen vorher zur Botschaft und hol den Wisch und gut is.‘ Aber nur damit das klar ist: Selbst wenn ich alle Unterlagen und Befugnisse beisammenhätte, würde ich dich nicht wählen, AfD, du himmelstinkende Nazibande.“ Ich sehe nun vor meinem geistigen Auge, wie ungefähr der Hälfte der Menschen in meinen Freundes- und Bekanntenkreisen die Gesichter entgleisen. Nicht, weil ich mich weigere AfD zu wählen; das ist wohl eine solche Selbstverständlichkeit, dass mir die Anzahl der Worte, die ich gerade darauf verwendet habe, bereits unangenehm ist. Nein, es geht um das Geständnis, gar nicht zu wählen (wenngleich aus Gründen ungeplanter Dummheit, nicht planmäßiger Dummheit). Die meisten Menschen, die ich kenne, sind nicht nur nicht unpolitisch, sondern sogar ausdrücklich politisch. Die eine Hälfte findet wählen doof, weil man damit lediglich ein System unterstütze, das komplett abgeschafft gehöre. Auf dieser Seite keinerlei Gesichtsentgleisung. Die andere Hälfte meint, man müsse unbedingt wählen, denn jede nicht abgegebene Stimme sei eine Stimme für die Systemfeinde. (Natürlich sind diese beiden Seiten nicht gleichgroß in meinem Umfeld vertreten, ich habe das Bild der zwei Hälften lediglich der Faulheit halber gewählt. Die Vernunft erreicht bequem die absolute Mehrheit.) Ich bekenne mich ungern, doch müsste ich, dann würde ich sagen, dass die letztgenannte Seite ein kleines bisschen mehr recht hat. Dennoch hadere ich vor Wahlen mitunter, zog sogar schon die mutwillige Verweigerung in Betracht. Es gibt blöde Parteien mit guten Leuten; und im Ansatz nicht ganz verkehrte Parteien, in denen die Blödis in der Überzahl sind. Da fällt die Wahl schwer. Der Wahl-O-Mat empfiehlt mir und so ziemlich allen meinen Freunden, die Partei namens Die Partei zu wählen. Entweder Die Partei hat irgendwas am Wahl-O-Mat gemacht, oder es liegt an meinem Umfeld. Jetzt hätte ich statt ‚an meinem Umfeld‘ fast ‚an meiner Filterblase‘ geschrieben, weil ich immer dachte, das sei ungefähr dasselbe. Gott sei Dank habe ich aber gerade den neuen Duden reinbekommen, und als zweites gleich ‚Filterblase‘ nachgeschlagen. Siehe da: Es heißt etwas ganz anderes, als ich gedacht hatte. Ist mir ein bisschen peinlich. Allerdings nicht so peinlich, wie es mir wäre, wenn ich das Wort jemals anderswo als nur in Gedanken benutzt hätte. Und was habe ich als erstes nachgeschlagen, nachdem ich mit zitternden Händen und Schweißperlen auf der Stirn das Plastik vom Buch entfernt hatte? Dasselbe wie immer: Ob man Tokio noch mit i schreibt. Große Erleichterung: Ja, daran hat sich nichts reformiert, anders ging es nie und geht es nicht. Es gibt sie noch, die Konstanten im Leben. Wer ‚Tokio‘ korrekt schreiben will, hat keine Wahl. Allen anderen wünsche ich viel Spaß mit der gelebten Demokratie.Archiv der Kategorie: Allgemein

Vier Stunden schreiben, vier Stunden Zeit ablesen, dann Feierabend

Es war schon spät geworden während meines letzten Blogeintrags zu den Unsinnsphrasen in Schriftstellerberichterstattung und Schriftstellerbefragung, da habe ich mir einen Unsinn aufgespart, den ich ursprünglich auch noch anprangern wollte. Gern hole ich heute das Versäumte nach. Es geht um des Schriftstellers Feierabend, dieses offenbar unbekannte Wesen.

In Interviews mit beruflich Schreibenden lese ich häufig Varianten der anbiedernden Servicefrage: „Ja, haben Sie denn überhaupt jemals Feierabend, Sie Ärmster?“ Es kommt selbstredend eine Variante genau der Antwort, die man hören will: „Ach, nein, ich Ärmster habe niemals Feierabend. So etwas kennt man in meiner Zunft gar nicht.“ Gemeint ist damit keineswegs, dass man jede Nacht und den ganzen Tag unermüdlich an der alten Moleskine-Schreibmaschine rattere, sondern dass – ach! – der Stoff auch dann noch erbarmungslos im Kopf rattert, wenn das Schreibgerät bereits runtergefahren ist. Fragte mich jemand diese Unsinnsfrage (aber mich fragt ja keiner), und hätte ich meinen ehrlichen Tag, würde ich Antworten: „Logo habe ich Feierabend, so wie jeder andere Berufstätige auch. Meiner ist meist so gegen 22 Uhr.“ Bedeutet das etwa, ich stelle das Denken danach ein? Dächte gar nicht mehr an das Geschriebene und das zu Schreibende? Doch, und mitunter greife ich sogar zum Notizblock, ehe bedeutende Gedanken in Vergessenheit geraten. Feierabend ist das trotzdem. Der Bäcker denkt selbst nach der Arbeit manchmal an seine Brötchen, der Banker an seine Zahlen, der Content Manager an seine Premiuminhalte und der Schriftsteller eben an das, was seine Figuren jetzt gerade tun. Eine komplette Trennung von Arbeit-Ich und Freizeit-Ich gibt es nicht, so ist das menschliche Gehirn nicht gewunden. Das heißt nicht, dass man jedes Mal arbeitet, wenn man an Arbeit denkt. Vielleicht sagt nun einer, der partout Mitleid haben möchte: „Na, aber immerhin: 22 Uhr ist ja schon mal ’ne beachtliche Hausnummer, mein lieber Scholli!“ Sage ich: „Das ist halb so wild, wie es sich anhört. Dafür mache ich ja am Nachmittag so gut wie gar nichts.“ Einer der Vorteile der Freiberuflichkeit ist, dass man nicht nur irgendwann Feierabend hat, sondern auch vier Stunden oder mehr Mittag machen kann. Eine der erfrischendsten Gegendarstellungen zur angeblichen Selbstzerfleischung der Literaturarbeiter las ich unlängst in einem Aufsatz des US-Schriftstellers Gary Shteyngart. Darin schrieb er von den Freuden seines neuen Hobbys, dem Sammeln von Automatikuhren. Und ganz nebenbei ließ er das Statement vom Stapel, das man gerne mal denen unter die Nase reiben würde, die sozialmedial ständig mit der Quantität ihrer Arbeit und mit ihrer Feierabendlosigkeit prahlen: Es sei nicht sinnvoll, mehr als vier Stunden am Tag zu schreiben, länger könne man sich eh nicht gescheit konzentrieren. Danach wäre Zeit zum Uhrengucken. Da brüllt der Sozialneider: „Ja-ha – der feine Herr US-Bestseller-Autor! Der kann sich das natürlich leisten, bloß zweimal im Jahr eine funkelnde Glosse für so ein neoliberales Gutmenschenheftchen zu ziselieren! Unsereins hingegen muss die stumpfen Serienkillerschinken im Quartalstakt auf den Markt reihern, sonst merkt noch einer, wie verzichtbar die sind!“ Ich brülle nicht, sondern klatsche hüpfend in die Hände und freue mich für Gary Shteyngart, denn er lebt den Traum. Wäre ich einmal so flüssig, dass man direkt von Überfluss sprechen könnte, würde ich das auf Zeitmanagementebene ähnlich einrichten und das überflüssige Geld ähnlich investieren. Natürlich erst mal Bildung für das Kind und Schuhe für die Dame, aber dann ab ins Herrenuhrengeschäft. Im Grunde sammle ich bereits Automatikuhren. Nur nicht die, die ich gerne sammeln würde. Angefangen hatte es selbstverständlich mit akkuraten Fälschungen aus dem asiatischen Straßenverkauf. Es kam mir dabei nie darauf an, jemanden tatsächlich im Glauben zu lassen, ich müsste mich jeden Morgen zwischen Rolex und Patek Philippe entscheiden, sondern darauf, preiswert auszuprobieren, was mir im Ernstfall gefallen würde. Eher Patek, hat sich herausgestellt, wobei es auch schöne Rolexe gibt. Wer die Rolex generell für einen Geschlechtsteilersatzklunker für Hip-Hopper und Börsianer hält, hat sich mit ihrer Modellvielfalt nie auseinandergesetzt. Bis dieser Ernstfall allerdings eintritt, spezialisiere ich mich auf preiswertere Modelle von Hausmarken lokaler Uhrengeschäfte, wie die ‚Movement in Motion‘-Reihe der japanischen Handelskette Tic Tac.

Hände hoch, Phrasenkontrolle: Er schrieb 17 Jahre an seinem neuen Roman, davon 14 an den ersten 100 Seiten, aber Kinder waren ihm grundsätzlich tabu

Ich blätterte unlängst in einer Zeitschrift, in der überwiegend von Büchern und ihren Verfassern die Rede ist. Ich blättere gerne in dieser Zeitschrift, auch wenn ich ihre bedingungslose Publikumsnähe mitunter ein bisschen feige finde. Wirtschaftlich habe ich Verständnis. Eines jedoch trübte mein Blättervergnügen, und zwar war es ein Satz wie dieser: „Er hat an seinem ersten Roman 12 Jahre lang gearbeitet.“

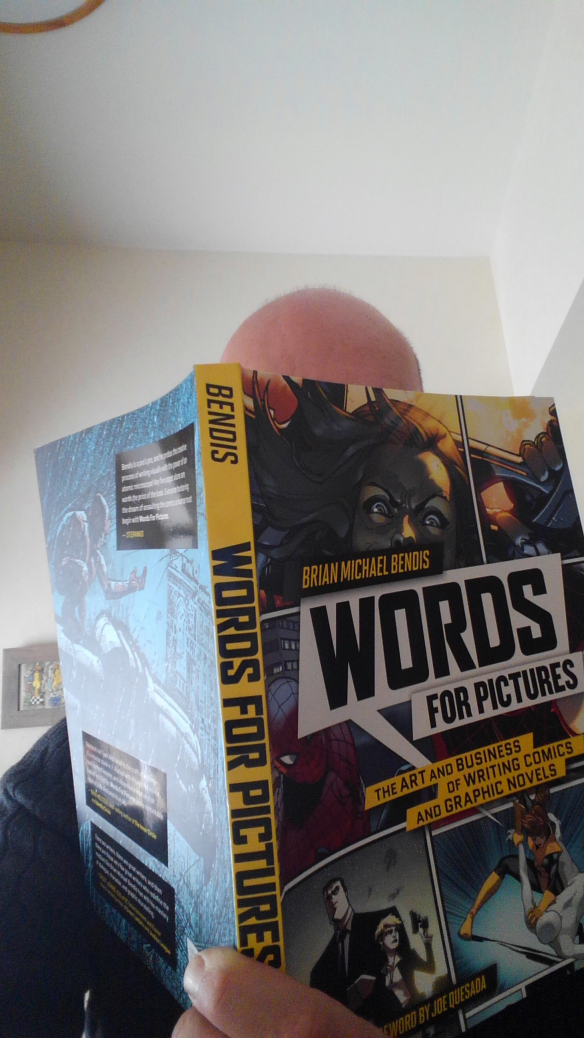

In derselben Ausgabe dieser Zeitschrift musste ich diesen Satz stolze dreimal lesen, in Variationen. Es war nicht immer „er“, es waren nicht immer „12“ und es war nicht immer der erste Roman. Doch es ging stets darum, dass jemand sehr, sehr lange an einem einzigen Buch gesessen hatte, es musste noch nicht mal ein sonderlich umfangreiches sein. Hierzu stelle ich fest: Niemand schreibt (oder arbeitet anderweitig) 12 Jahre (oder vergleichbar lange) an einem einzigen Buch. Wie solche Zahlen dennoch zustande kommen, möchte ich an einem Schwank aus meinem Leben verdeutlichen, ist schließlich mein Blog. Im Jahr 2003 schrieb ein Heftromanverlag einen Wettbewerb aus, bei dem man neue Serienkonzepte auf Diskette einreichen durfte. Ich hatte schon einmal in die Welt der Heftromanautoren hineingeschnuppert, war jedoch wieder rausgekommen, als ich einen richtigen Job gefunden hatte. Der füllte mich allerdings inzwischen künstlerisch-literarisch nicht mehr aus, deshalb dachte ich mir: So eine eigene Heftromanserie, das wäre doch was! Ich schrieb etwas zusammen, in dem alles vorkam, was es meiner Meinung nach im Heftroman noch nicht gab, was aber sehr angesagt war bei den jungen Dingern, zum Beispiel virtuelle Realität, Casting-Popstars, Kung-Fu und Riesenmonster, das alles in Videospieledramaturgie und mit Manga-Flair. Im Kern war es ein Abklatsch des Films eXistenZ, aber ich verkaufte es als ein Abklatsch des Films The Matrix, weil der publikumsnäher war. Ich gewann nur einen Trostpreis, und zwar einen dieser Trostpreise, die verhüllte Beleidigungen sind, nämlich einen Schreibratgeber. Habe ich natürlich nie gelesen. Gleichwohl tun angehende Autoren nicht unbedingt schlecht daran, den einen oder anderen Schreibratgeber zu lesen. Werden es mehr als zwei, fällt das allerdings in die Kategorie der Verzettelung. Von Seminaren, Vereinen und Online-Foren ist gänzlich abzusehen, sonst wird man nie fertig. Trotz des Affronts war etwas Wunderbares und Wundersames geschehen („zu viel Wunder für einen Satz“, stünde wohl im Schreibratgeber): Ich empfand etwas für mein Serienkonzept. Dabei war ich doch nur zynisch und analytisch vorgegangen und hatte Trendzutaten zusammengekloppt. Aber daraus war etwas geworden, was ich nicht mehr loslassen mochte. Ich begann, die ganze Sache noch mal zu überarbeiten, alles herauszunehmen, was ich nur aus Gefallsucht hineingetan hatte, und alles wieder hineinzutun, was ich mir zuvor aus Angst vor den Jugendschutzbestimmungen der Ausschreibung verkniffen hatte. Ich kam dabei vom Hundertsten ins Tausendste, kaufte mir sogar ein Grafik-Tablett, mit dem ich Zeichnungen der Charaktere anfertigte, nachdem ein befreundeter Grafiker das nicht nach meinen sehr präzisen, allerdings sehr schlecht formulierten Vorstellungen hinbekommen hatte (eine Warnung an alle Grafiker und Grafikerinnen: Bitte nie mit mir zusammenarbeiten). Weil ich gar nicht zeichnen kann, benutzte ich schließlich lediglich das Grafikprogramm, das an das Tablett gebündelt war, um Zeichnungen anderer Leute zu klauen und sie nach meinen Vorstellungen zu collagieren. Es war ja nur für Präsentationszwecke. (Man frage mich nicht, wie viele Seiten ich hätte vollschreiben können in der Zeit, die ich für die Pseudo-Zeichnerei vergeudet habe. Vermutlich könnte die ganze Saga längst fertig und verfilmt sein.) Bald war aus dem Endlosheftserienkonzept ein Fünf-Dicke-Bücher-Konzept geworden. Ich wusste selbst, dass ich das ohne monetären Anreiz sobald nicht ernsthaft angehen würde, also reichte ich es für weitere Wettbewerbe und Stipendien ein, manchmal wieder in Alternativ-Versionen, duckmäuserisch an Statuten angepasst. Es ergab sich jedoch weiterhin nichts Seriöses (Erfahrung gewonnen: Es gibt mehr unseriöse Wettbewerbe, als man das als junges Mädchen vom Lande angenommen hatte). Die direkte Verlagsakquise ließ ich erst mal außen vor, denn ich wollte diesem Traumprojekt die Chancen nicht versauen. Vielleicht war es noch nicht gut genug. Vielleicht waren die Zeichnungen noch nicht schön genug. Bei Wettbewerben kann man immer wieder vorlegen, bei Verlagen bringt es in der Regel nichts, wenn man einmal abgeblitzt ist. Sitze ich immer noch dran? Klar. Alle paar Monate fällt mir etwas Cooles ein, was dazu passen würde, und dann mache ich eine handschriftliche Notiz. Manchmal, zwischen zwei Projekten, nehme ich mir sogar die alten Dateien vor. Um weiterzuschreiben, muss ich natürlich erst mal erneut alles lesen, was ich vorher geschrieben habe, um wieder reinzukommen, und dann ist meine Zeit auch schon wieder um. In Schönschrift habe ich ungefähr 100 Seiten fertig, in Kladde ungleich mehr. Das ist zu viel, um einfach aufzugeben, und zu wenig, um ein baldiges Ende absehen zu können. Doch was wird in der Pressemitteilung stehen, sollte das Ende tatsächlich in Sicht kommen und der erste Band irgendwann erscheinen, sagen wir um der runden Summe Willen im Jahr 2020 (unwahrscheinlich, wohlgemerkt)? Genau: Das Buch, an dem er 17 Jahre lang geschrieben hat! Dabei müsste es eigentlich heißen: Das Buch, an dem er vor 17 Jahren zu schreiben angefangen hatte, woraufhin er es mehrfach verworfen und neu begonnen hat, stets mit mehrmonatigen, vielleicht sogar mehrjährigen Pausen dazwischen, in denen er etliche andere Dinge getan hat. Ist vielleicht etwas zu sperrig für einen Hashtag. Obendrein weiß ich gar nicht, welche Werbewirkungen sich Verlage und Autoren davon versprechen, mit solchen nichtssagenden Bruttozahlen hausieren zu gehen. Ist ein derartiges Hadern mit dem Manuskript nicht eher peinlich als bewundernswert? Und falls nein: Werden damit nicht völlig unerreichbare Erwartungshaltung bei den Lesenden geschürt? Ich hätte Angst, die sagten hinterher: „Also dieses Buch, an dem er 17 Jahre geschrieben hat, ist ja nun irgendwie auch nicht besser als die Bücher, die er in drei bis vier Monaten rausgehauen hat. Eher sogar im Gegenteil. Überhaupt hatte dieser ganze Cyberkitsch doch schon vor 20 Jahren reichlich Patina angesetzt. Schade, dass man hier nicht null Sterne geben kann!!!!“ Um ganz langsam wieder vom Persönlichen ins Allgemeine zu kommen: So, wie es mir geht, geht es auch denen, von denen stets behauptet wird, sie hätten so unglaublich lange an ihren Werken gearbeitet. Haben sie nicht. Sie haben in dieser Zeit viele andere Dinge getan, und das Schreiben lief irgendwie so nebenher. Ich habe in der Zeit, in der mein bislang unvollendetes Romanprojekt irgendwie so nebenherlief, nicht nur etliche andere (fertige) Bücher geschrieben, sondern bin vor allem meinem unliterarischen Broterwerb nachgegangen, in einer ganz bürgerlichen 40-Stunden-Arbeitswoche (ach, meistens waren es mehr, doch ich will mich gar nicht beschweren, schließlich habe ich als Revanche für die Überstunden häufig genug heimlich während der Arbeitszeit meine Bücher geschrieben). Die anderen Langzeitschreiber hatten vielleicht nicht das Glück, andere Bücher zwischenschieben zu können, aber auch sie werden anderweitig gearbeitet oder studiert haben, und das wird den Löwenanteil ihrer Zeit beansprucht haben. Anders geht es gar nicht, denn Schriftstellerei wird nicht in Monatsgehältern bezahlt; ansonsten würde jeder für jedes Buch zwölf Jahre brauchen. Ehe wir ein Thema weiterspringen: Das Serienkonzept, das seinerzeit den Wettbewerb gewonnen hatte, war irgendwas mit Werwölfen, wenn mich nicht alles täuscht. Werwölfe! Als hätte sich, mal ehrlich, jemals jemand für Werwölfe begeistern können! Hat’s nicht lange gemacht, die Serie. Wenn mich nicht alles täuscht. Es ist lange her. Ist man auf Facebook mit Schriftstellern befreundet, hat man nicht den Eindruck, dass die allzu viele Jahre über einzelnen Manuskripten sitzen. Melden sie sich zu ihrem Arbeitsfortschritt, melden sie sich mit Rekordsummen: „Heute Zeichen im hohen fünfstelligen Bereich! Abertausende Wörter vor dem Mittagessen! Unter 10 Seiten fange ich gar nicht erst an zu zählen!“ Niemand protzt damit, dass das Geschriebene besonders gut geworden wäre. Nur, dass es besonders viel geworden ist. Ich weiß, dass es auf die Menge nicht ankommt, und trotzdem bin ich häufig verunsichert und muss mir kleinlaut eingestehen: So viel schaffe ich nie oder nur in Ausnahmefällen. Dabei halte ich mich eigentlich für recht diszipliniert und produktiv, so ich nicht gerade Norovirus oder Besuch habe. Wobei: Besuch ist sicherlich immer lästig, aber so eine zünftige Infektion kann auch mal Motivationsmotor sein. Neulich haute ich trotz enormer Blümeranz elf Seiten an einem Tag raus, fast sogar an einem Stück, weil ich Angst hatte, am nächsten Tag könnte es mir noch schlechter gehen. Ging es aber nicht, tatsächlich ging es mir wieder fast richtig gut. Also machte ich einen Tag Pause und sagte mir: „Hab schließlich gestern elf Seiten geschrieben. Ich bin der King.“ Ich habe es derweil nicht auf Facebook hinausposaunt. Angesichts der ständigen Erfolgsmeldungen meiner Facebook-sog.-Freunde sage ich mir etwas verbiestert: „Gut, diese unverbesserlichen Vielschaffer haben in der Mehrheit auch keine Kinder. Die haben allenfalls Katzen, und Katzen sind Selbstbespaßer, nach allem, was man so hört.“ Kinder bringen mich gleich zum nächsten Einsatz der Phrasen-Polizei. Noch so ein Satz, den ich zwar nicht über, aber von Schriftstellern immer wieder in Variationen lese und höre: „Also, Kinder sind für mich grundsätzlich tabu!“ Das bekommen Interviewer gerne auf die höfliche Frage geantwortet, ob der Interviewte denn beim Verfassen seiner voyeuristischen, sensationsgeilen, blutrünstigen, menschenverachtenden Krimithriller überhaupt noch irgendeine Grenze des Anstands kenne. Für mich wäre eine solche Aussage grundsätzlich tabu. Nicht nur, weil sie vom selben alten Sprüchekalender abgerissen ist, an dem auch „Kinder sind was ganz Wunderbares!“, „Kinder sind ein Geschenk!“ und „Kinder sind unsere Zukunft!“ hängen. Sondern vor allem, weil sie eben nicht einfach besagt, dass sich der Autor dem Thema der Gewalt gegen Kinder literarisch nicht gewachsen fühlt (dafür hätte ich vollstes Verständnis). Vielmehr sagt der Autor damit, von einem hohen, selbstgebastelten moralischen Thron herab, dass er eine literarische Auseinandersetzung mit diesem Thema generell für anstößig hält. Und das ist Quatsch. Man kann sich auch äußerst unangenehmen Themen literarisch nähern (theatralischere Geister mögen rufen: Nein, man MUSS!). Man sollte nur eine gewisse Sensibilität walten lassen und aus einer ehrenwerten Absicht handeln.Aber mit einer solchen ist es halt häufig nicht weit her. Was nämlich der Kinder tabuisierende Autor des Weiteren sagt, ist, dass er tote und misshandelte Kinder für nicht allzu unterhaltsam hält. Man mag ihm beipflichten, der Umkehrschluss jedoch ist entlarvend: Ermordete, zerstückelte, zertrümmerte, in jeder nur erdenklichen Hinsicht an Leib und Seele geschändete Erwachsene hält er durchaus für gute Unterhaltung. Und nur auf Unterhaltung kommt’s ihm an (das wird er in Interviews ebenfalls gerne zu Protokoll geben).

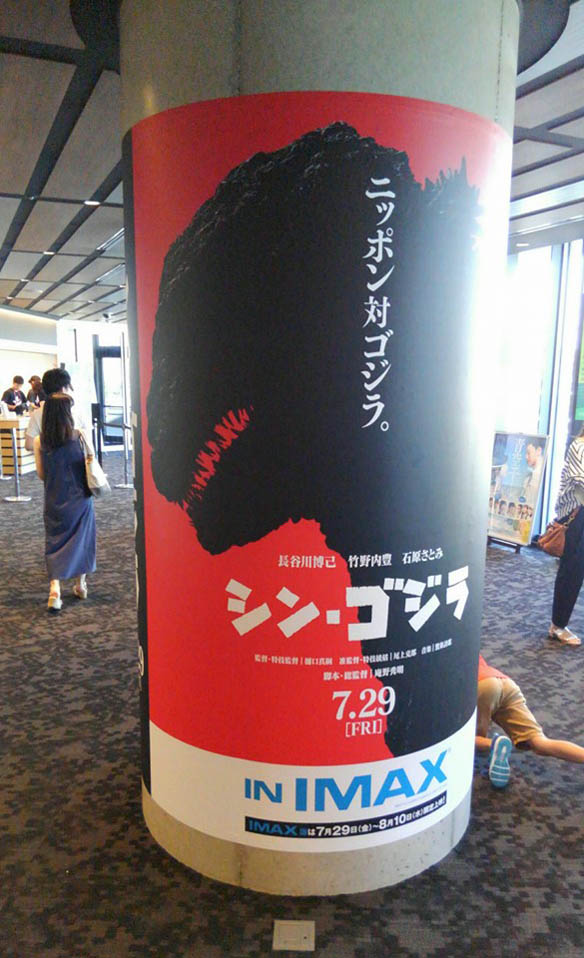

Reine Unterhaltung gibt’s aber auf Erden nicht, und wenn ein Autor nicht mal so viel begriffen hat, dann muss man ihn auch nicht lesen. Und diesen Beitrag muss man nun ebenfalls nicht mehr lesen, denn er ist vorbei. Geheime Szene nach dem Abspann Und jetzt geht er doch noch weiter. Mir ist nämlich gerade eingefallen, wie ich mein Dauerprojekt retten kann. Ich fange einfach noch mal ganz von vorne an, in einem anderen Medium.

Von Schulfreunden und Klassenfeinden (oder: Das Overthinking des Überdenkens)

Kürzlich wollte ich einem Bekannten eine Anekdote über einen anderen, gemeinsamen Bekannten schreiben, zu dem ich in der längst verjährten Schulzeit ein Problemverhältnis hatte. Also schrieb ich: „Wir waren Klassenfeinde.“

Noch bevor das letzte Wort ausgeschrieben war, bemerkte ich: ‚Klassenfeinde‘ ist ja Quatsch, schließlich standen wir nicht notwendigen gesellschaftlichen Umwälzungen im Wege, sondern fanden uns gegenseitig lediglich etwas bescheuert. Also ersetzte ich das Wort sofort mit: Schulfeinde. Logo, gleich den Tintenkiller raus, weil richtig gecheckt: Auch Quatsch. Sagt einer ‚Schulfreund‘, dann weiß jeder, dass jemand gemeint ist, mit dem man in der Schule befreundet war oder ist. Sagt man hingegen ‚Schulfeind‘, hat man jemanden vorm geistigen Auge, der ein ausgesprochener Gegner weiter Teile des Bildungssystems ist. Ich verwendete viel Zeit darauf, ein geschmeidiges Ein-Wort-Gegenteil von Schulfreund zu finden, bis aus der Zeitverwendung Zeitverschwendung wurde und ich mir sagte: „Ach, man sollte es nicht überdenken.“ Huch: Quatsch hoch drei. Da habe ich nun genau das getan, was ich bei anderen gerne mit Gift und Galle sowie gehörigen Portionen von Hohn und Spott kritisiere: Unbedacht aus dem Englischen nachgeschnattert. Wahrscheinlich rührte es daher, dass ich mich kurz zuvor mit einem englischen Muttersprachler unterhalten hatte, einem Kanadier, der seit Jahren in seiner Tokioter Badewanne illegal Bier braut, mit lukullischem Erfolg. Das hat mich beeindruckt, denn die eigenbedarflichen Hobbybierbrauversuche in meinem sozialen Umfeld fielen stets wenig überzeugend aus, weshalb die Bierbrausets ganz schnell wieder im Keller oder auf dem Dachboden verschwanden, wo sie nun neben dem Brotbackautomaten, dem Sandwichtoaster und dem elektrischen Weinkühler vor sich hin rosten. Der begabte Kanadier gab mir den Ratschlag auf den Weg: „You shouldn‘t overthink it.“ Nachdem ich die innere Schulfeind/Klassenfeind-Debatte ergebnislos und unbefriedigt abgebrochen hatte, dachte ich nun über eine gute Übersetzung des Begriffes ‚overthinking‘ nach. Wäre er gebräuchlicher, käme er bestimmt im Schulunterricht dran, wenn es um sogenannte ‚falsche Freunde‘ geht, also Worte, die nicht so simpel zu übersetzen sind, wie es bei oberflächlicher Betrachtung den Anschein hat. Klassiker sind der ‚undertaker‘, der nicht zwingend ein Unternehmer sein muss, oder ‚sympathetic‘, was lediglich im medizinischen Fachjargon mit ‚sympathisch‘ bedeutungsgleich ist, aber nicht in der Alltagssprache. (Erst jetzt, einige Zeit später, fällt mir zu ‚overthinking‘ ein, dass wohl eine Konstellation mit ‚verrennen‘ eine akzeptable Notübersetzung abgeben könnte. In der Schulfeind-Angelegenheit bin ich nach wie vor überfragt.) ‚Overthinking‘ ist, wie gesagt, wahrscheinlich nicht gebräuchlich genug, um in die Falsche-Freunde-Kapitel der deutschen Englischunterrichtsmaterialien einzugehen. Es gibt allerdings ein anderes Wort, für dessen Aufnahme ich vehement plädiere, sowohl in den Englisch- wie in den Deutschunterricht. Kürzlich las ich einen Roman eines deutschsprachigen Autors, vor dessen Schreiben ich gern mal niederknie, wenn keiner guckt und keine Legosteine auf dem Boden liegen. Das Knien ist vor allem als Huldigung seines geschliffenen Stils gedacht. Umso irritierter und enttäuschter war ich, als ich im besagten Roman häufiger über das Wort ‚pathetisch‘ stolperte. Kein schlechtes Wort, doch hatte ich das Gefühl, der Autor meine es gar nicht, sondern das englische Wort ‚pathetic‘, was etwas ganz anderes bedeutet. Die Verwechslung beziehungsweise Gleichsetzung von ‚pathetisch‘ und ‚pathetic‘ grassiert in der linguistischen Unterschicht der Werber und Verkäufer schon länger; man könnte sogar sagen, „pathetisch“ sei das neue „macht Sinn“. Schade ist es dennoch, wenn sogar Dichter, die sich gern in eine feine Aura liebenswerten Snobismus hüllen, dabei gedankenlos mittun. That is pathetic. Aber es ist nicht pathetisch. Dass die Menschen gar nicht mehr wissen, was die Worte bedeuten, die sie tagtäglich frank und frei verwenden, sorgt mich schon ein bisschen. Kürzlich las ich in nicht nur einer sondern gleich zwei verdächtig kurz aufeinanderfolgenden Besprechungen zu einem meiner Bücher, dass darin (im Buch) auch die „sozialistische“ Komponente nicht zu kurz käme. Gemeint war wohl „soziale“, und damit war wohl gemeint, dass im Buch auch etwas die Gesellschaft Betreffendes vorkäme. Ich fühlte mich schäbig, mich allzu gehässig darüber zu mokieren, denn die Besprechungen waren im Großen und Ganzen wohlwollend, und die Besprechenden noch jung. Doch gerade in jungen Jahren muss man den Unterschied zwischen ‚sozial‘ und ‚sozialistisch‘ lernen, sonst lernt man es nimmermehr. Seit Erscheinen dieser Rezensionen, von denen nicht bekannt ist, ob der Großteil der Welt sie überhaupt gelesen hat, juckt es mich in den Fingern nach einer Richtigstellung im eigenen Interesse: Ich bin relativer Anarchist und gemäßigter Monarchist, unbedingter Demokrat, verhalten wirtschaftskonservativ, ansonsten weitgehend liberal. Aber Sozialist bin ich nicht. Nicht, dass das etwas Schlimmes wäre. Aber man kann ja nicht alles sein, der Tag hat nur 24 Stunden, und 6 davon soll man verschlafen (in Japan 4). Erschrocken fragen nun die Älteren, die sich noch an die FDP erinnern: „Wie, liberal?! Im FDP-Sinne oder im Wortsinne?“ Die Jüngeren erinnern sich Gott sei Dank nicht mehr. Ist schon was, mit den Wörtern. Hätte ich in der Schule mal lieber bei den Sachen mit den Zahlen besser aufgepasst. Zum Schluss noch ein Bild, das ich neulich in Bremen geschossen habe, weil ich die Formulierung so erfrischend fand.

Mein Orientierungsjahr 2016: Abschließender Geschäftsbericht

Das Jahr 2016 scheint vor allem dafür bekannt, dass in seinem Verlauf, zumindest nach Augenmaß, überdurchschnittlich viele Personen des öffentlichen Lebens gestorben sind, die einem etwas bedeuten, so man in eine gewisse Altersspanne fällt. Abseits dieser Altersspanne wurde dieser Umstand mit weniger Wut, Trauer und Betroffenheit aufgenommen. In der Zeit (glaube ich) oder einer ihrer Ablegerpublikationen (könnte sein) erschien seinerzeit ein vieldiskutierter (meistens zurecht verlachter) Artikel eines Nachwuchsjournalisten, dessen Grundtenor war: Meine Freunde und ich kennen diesen Prince gar nicht, er kann also kaum so wichtig gewesen sein wie Justin Bieber oder Maximo Park. Jenseits des anderen Endes der Altersspanne wird, beispielsweise, „dieser Prince“ auch für, beispielsweise, meine Eltern kaum mehr gewesen sein als eine vage Erinnerung aus meinem Kinderzimmer. Vielleicht verwechselten sie ihn sogar mit „diesem Adam Ant“.

Offenen Auges müsste man zugeben, dass es 2016 durchaus wichtigere Nachrichten gab als tote Prominente, so sehr der eine oder andere Verlust tatsächlich schmerzte. Hat man allerdings gerade im fortgeschrittenen Alter einen Überseeumzug gestemmt, hat man zunächst gänzlich andere Prioritäten als die Sondierung der internationalen Nachrichtenlage. Da geht es um die Grundbedürfnisse des Menschen, die essenziellen Fragen, wie zum Beispiel: Werde ich ein Nudelrestaurant in meiner Nähe finden, in dem ich von nun an fast jeden Tag essen werde, und zwar fast jeden Tag dasselbe? Ich habe meines gefunden, es sieht so aus:

- Die ersten Worte einer interdimensionalen, ultrabrutalen, mechaerotischen Weltraumoper (also wahrscheinlich Jugendbuch).

- Fragmente eines großstädtischen Quatschkopfromans, mit dem ich es in erster Linie auf den Ingeborg-Bachmann-Preis und/oder eine Verfilmung im Stile Woody Allens abgesehen habe.

- Und natürlich – was soll man in Tokio auch anderes schreiben? – einen High-Concept-Entwurf für eine München-Moosach-Krimireihe.

Tempo unterm Weihnachtsbaum

Dies ist der zweite der beiden Texte, die ich eigentlich verkaufen wollte, aber in saisonaler Stimmung nun doch verschenke, vorerst. Weiterer Hintergrund vorm Beitrag vom 6. Dezember.

*** Lerne ich in Japan Einheimische kennen, kommt die Frage garantiert. Erst wird der Mitleidsblick aufgesetzt, dann: „Vermissen Sie denn gar nicht das deutsche Bier?“ Oder die Variation: „Was vermissen Sie denn aus Deutschland am meisten?“ Kommt die Antwort nicht innerhalb von Sekundenbruchteilen, wird nachgeholfen: „Das Bier?“ Selbstverständlich stört mich diese Frage überhaupt nicht, denn zum Thema Bier habe ich ein ausgesprochenes Sendungsbewusstsein, so deutsch bin ich gerne. Also hole ich ein ums andere Mal aus zu meinem Sermon: Iwo, das deutsche Bier sei ja gar nicht so gut, wie die Deutschen es sich einreden. Japan habe die deutlich besseren Industriebiere und die lebendigere Craft-Beer-Szene ohnehin, denn das bekloppte deutsche Reinheitsgebot schütze ja nichts und niemanden vor irgendwas, allenfalls das Brauhandwerk vor jedem Anflug von Braukunst. Dazu bekomme ich die Laute des Erstaunens und der Zustimmung zu hören, mit denen der höfliche Japaner jedes Gespräch garniert und seinem Gesprächspartner für ein paar Sekunden so verlässlich wie unverbindlich in das warme Gefühl lullt, das gerade Gesagte sei so ziemlich das Interessanteste, was jemals irgendwer irgendwo auf der Welt gesagt habe. Hätte ich wider meine Überzeugung das genaue Gegenteil behauptet – deutsches Bier Weltgenesung, japanisches Bier fermentierte Kuhpisse – hätte die Reaktion genauso geklungen. Widerspruch, Zweifel und Konfrontation gehören nicht zur Standardausstattung des Konversationsinstrumentariums. Kürzlich lernte ich Nakamura-san kennen, einen Arbeitskollegen meiner Frau, der ein paar Jahre in Deutschland gelebt hat, natürlich in Düsseldorf. Seine Firma hatte ihn einfach so dorthin versetzt, das machen japanische Firmen schon mal. Zuerst war er darüber gar nicht glücklich gewesen, doch als der Marschbefehl zurück nach Tokio kam, hatte er dem Leben in Deutschland durchaus die eine oder andere positive Seite abgewonnen und blickt heute mit ein klein wenig Wehmut auf seine Zeit dort zurück. Endlich habe ich einen Japaner, dem ich die Frage stellen kann, die mir Japaner ständig stellen! Ich zögere nicht lang: „Nakamura-san, was vermissen Sie aus Deutschland am meisten?“ Er zögert schon gar nicht, seine Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Tempo!“ Damit hatte ich nun nicht gerechnet. Was genau meint er bloß? Tempo im Sinne von Geschwindigkeit wohl kaum. Davon gibt es in Japan schließlich deutlich mehr als in Deutschland. Ebenfalls unwahrscheinlich, dass er die Protohipster-Illustrierte von einst meint, von der früher alle behaupteten, sie blöde zu finden, und von der heute alle behaupten, sie früher toll gefunden zu haben. Und die Taschentücher dieser Marke, deren Name synonym für alle Taschentücher des Landes steht, meint er ja wohl erst recht nicht. Deutsche Papiertaschentücher sind ein rotes Tuch für Japaner, manchmal fast buchstäblich. Meine Frau verdankte ihnen das erste Nasenbluten ihres Lebens, im zarten Alter von über 30. Es war ein Schock, für sie war Nasenbluten stets nur der Stoff von Legenden gewesen; etwas, das immer nur den anderen passiert. Die Markenbezeichnung ‚Softie‘ hält sie für einen grausamen Witz. Die Tücher sind zu hart für die japanische Nase. Japanisches Tuch ist derweil für deutsche Nasen nichtexistent, quasi Antimaterie. Es zerfällt bereits, sobald man ihm nur einen allzu eindeutigen Blick zuwirft. Als meine Frau und ich noch zwischen den Nationen pendelten, hatten wir immer Großpackungen der jeweils eigenheimatlichen Papiertaschentücher im Gepäck. Ich frage also nach, welche Art von Tempo Nakamura-san meint, oder ob ich ihn falsch verstanden hätte, er womöglich ‚Tempura‘ gesagt habe. „Nein! Tempo! Die deutschen Taschentücher!“, freut er sich, ganz in sentimentalen Gedanken an verschnupfte Tage in Nordrhein-Westfalen. Ich schenke ihm aufrichtige Laute des Erstaunens und der Zustimmung. Gleichwohl erzähle ich ihm von meiner Beobachtung der Unvereinbarkeit der deutschen und der japanischen Vorstellung davon, wie ein Papiertaschentuch beschaffen zu sein habe. Er entgegnet, dass es ihm anfangs ähnlich gegangen sei wie meiner Frau, da war viel Wehklagen und Wundheit. Aber er härtete nasal ab und lernte die Strapazierfähigkeit und das Fassungsvermögen des teutonischen Tempo zu schätzen. Nun wissen wir immerhin, was wir Nakamura-san als obligatorisches Reisemitbringsel kredenzen können, wenn wir von unserer weihnachtlichen Deutschlandreise zurückkommen. Vorausgesetzt neben meinem eigenen Taschentuchvorrat ist noch Platz im Gepäck. Ein Japaner dächte da wohl selbstloser. Doch ich bin ja nur ein Zugereister, und Integration bedeutet nicht Assimilation. Außerdem hört bekanntlich bei Geld, Liebe und funktionstüchtigen Papiertaschentüchern die Selbstlosigkeit auf.Die Kakerlaken werden langsamer

Dies ist einer von zwei Texten, die ich unlängst hier und dort freundlich zum Abdruck angeboten habe. Nach 15 Jahren im Online-Business hatte ich natürlich ganz vergessen, dass man im Print-Business immer alles mindestens ein halbes Jahr früher fertighaben muss. Mit Jahresendtexten war ich im Herbst also deutlich zu spät dran. Ich werde es im nächsten Frühjahr noch mal versuchen, bis dahin hat sich die Veröffentlichung an dieser Stelle auch wieder versendet.

*** Fragt einen in Tokio einer nach der Lieblingsjahreszeit, und danach wird man eigentlich ständig gefragt, gleich nach der Frage, was man von Japan im Allgemeinen und von japanischem Essen im Besonderen halte, dann gehört es zum guten Ton zu sagen: „Herbst.“ Alle lieben den Herbst. Die milden Temperaturen, an Tempeln, Schreinen und Palästen durch goldenes Laub wuscheln – herrlich. Das allerdings sind vorgeschobene Gründe. Ich habe jetzt herausgefunden, woran die rasende Popularität des Herbstes in Tokio und anderswo in Japan tatsächlich liegt: Die Kakerlaken werden langsamer. Sicherlich, die anderen Aspekte des Herbstes sind ebenfalls nicht zu verachten. Laub ist ja überall und sowieso schön, und wenn nach dem Ende des gefühlten Sommers, also circa Ende Oktober, endlich die Temperaturen ein klein wenig unter 30 Grad Celsius fallen, hat das etwas Wiederbelebendes. Selbstverständlich fröstelt es einem ein wenig bei nur noch 27 Grad im Schatten, doch das ist allemal angenehmer als das stündliche Hemdenwechseln der warmen Monate. Das hauptsächlich Erfreuliche am Herbst ist jedoch das schleichende Ende der Kakerlakenplage. Erst werden sie langsamer, dann verabschieden sie sich komplett in den ewigen Winterschlaf, um das Feld der nächsten Generation im nächsten Sommer zu überlassen. „Bei uns gibt es Kakerlaken.“ Dieses Eingeständnis klingt natürlich immer nach Makel. Da könnte man gleich zugeben, den Müll nur einmal am Tag zu entsorgen, dumdidum, denn sowas kommt von sowas. Es sind in und vor unserem Apartment schon an strategischen Plätzen Fallen aufgestellt, sogar sehr perfide. Sterbend schleppen die Kakerlaken das daraus aufgenommene Gift in ihre Kolonien und geben es über Ausscheidungen an die noch gesunden Artverwandten weiter. Chemische Kriegsführung in der Mietwohnung. Doch irgendwie kommen trotzdem immer wieder welche unversehrt durch. Die finden einen Weg. Zuletzt hatte es eine am Hut meiner Frau geschafft. Ich hatte die Kreatur zwar bereits während des Spaziergangs gesehen, sie aber zunächst lediglich für eine neue Brosche gehalten. Kakerlaken sind faszinierende Geschöpfe. Japaner verehren sie, unter anderem wegen ihrer Hartnäckigkeit und ihrer Saisonalität, so wie sie Kirschblüten wegen ihrer Zartheit und ihrer Saisonalität verehren. Respekt vor einem Tier heißt in Japan derweil nicht zwangsläufig Respekt vor dessen Leben; die aufgeregten Wal- und Delfinversteher aus dem Ausland missverstehen das regelmäßig. Die Kakerlake ist eine Gute, und am besten ist sie, wenn sie tot ist. Doch das ist gar nicht so leicht zu bewerkstelligen. Der Kampf gegen sie hat zwei entscheidende Phasen. Die erste ist die der Ortung und der Versicherung. Man muss die Frage klären: War das da gerade wirklich eine lebende Kreatur, die über den Wohnzimmerboden unter das Sofa schoss? Oder war es nur ein schwarzer Fleck auf der Netzhaut, eine optische Täuschung, vielleicht eine Quasihalluzination, eine gerechte Strafe für all die Gifte, die man seinem Körper in den Flegeljahren beigebracht hat? Wahrscheinlich kommt man zu dem Schluss: Halluzinationen machen keine Tack-Tack-Tack-Tack-Geräusche auf Kunstparkett. Ist die eventuelle Kakerlake zur Gewissheit geworden und in eine Ecke gedrängt, aus der es sogar für sie kein Entkommen gibt, folgt der eigentliche Kampf. Man kann es auf die männliche Methode lösen: Einfach drauftreten oder einen schweren Gegenstand verwenden. Man muss allerdings häufig treten, oder einen sehr schweren Gegenstand verwenden. Man hat bald eine Ahnung davon, warum sich Wissenschaftler weltweit einig sind, dass die Kakerlake als Spezies den Menschen als Spezies lange überleben wird. Die spezielle Kakerlake im Wohnzimmer soll uns freilich nicht überleben. Nun sind die Viecher leider häufig so groß, dass sich schon gewisse Skrupel im Menschengewissen einschleichen: Das ist nicht irgendein Insekt, das ist ein richtiges Tier. Auf eine große Kakerlake draufzutreten ist fast so, als würde man auf eine kleine Katze treten. Würde man ja auch nicht tun, selbst wenn man kein Katzentyp ist. Also macht man es auf die weibliche Art, sprich die meiner Frau. Sie hat ein Wundermittel in einer Sprühflasche, von dem sie sagt: „Das kannst du überall draufsprühen, sogar auf Babynahrung, ist völlig ungefährlich. Aber die Kakerlaken sterben davon.“ „Wenn es für die erhabene, zähe Kakerlake so gefährlich ist, möchte ich es lieber nicht auf Babynahrung sprühen. Wie soll das denn zusammengehen?“, wundere ich mich. „Weiß ich nicht, irgendwas mit Alkohol halt.“ „Alkohol ist aber gar nicht gut für Babys.“ „Für Menschen ist dieser Alkohol ungefährlich …“ „Kann ich mir nicht vorstellen. Wie … ?“ „Es ist eben so! Du musst es mir einfach glauben!“ Jetzt erklärt sie mir die japanischen Hausmittelchen genauso, wie ich ihr immer die deutsche Grammatik erkläre. Schließlich siecht die Kakerlake in einem feinen, stetigen Sprühnebel aus kindgerechtem Schnaps dahin. Ich hoffe, es ist ein angenehmer Tod. Es ist ja nicht persönlich gemeint. Ist Krieg ja nie. Die Sprühflasche und ich sind mittlerweile unzertrennlich. Ich hoffe dennoch, nie in Verlegenheit zu kommen, damit auf Babynahrung losgehen zu müssen.Skandal: Wieder kein Friedensnobelpreis für Stephen King

Jedes Jahr handeln Buchmacher in aller Welt den Namen Murakami ganz hoch, und jedes Jahr versammeln sich zur Ergebnisverkündung die japanischen Haruki-Murakami-Liebhaber in Haruki-Murakami-Liebhaber-Cafés. Erst in freudiger Erwartung, dann in mit Fassung getragener Enttäuschung.

Und jedes Jahr frage ich mich: Wie kommen sie bloß darauf? Die Buchmacher, die Fans, die Berichterstatter? Was hat sie bloß auf die fixe Idee gebracht, dass Haruki Murakami irgendwann, vielleicht schon bald, den Literaturnobelpreis gewinnen müsse, könne, würde? Das ist ungefähr so, als würde man ganz, ganz fest daran glauben, dass Stephen King reelle Chancen hätte. Dabei sind beider Werke sprachlich zu simpel gestrickt, inhaltlich zu nah an der Genreliteratur, kurzum zu volksnah, um jemals ernsthaft die ganz hohen Weihen der allerobersten Kunst- und Kulturrichter zu erfahren. So, d. w. m. j. w. n. s. d. (das wird man ja wohl noch sagen dürfen). Damit kein Missverständnis aufkommt und ich nicht wegen Trollverdacht vorübergehend festgenommen werde: Ich würde sowohl Haruki Murakami wie auch Stephen King den Preis gönnen. Ich gönne ihnen alle möglichen Preise. Die Zugänglichkeit ihrer Werke empfinde ich nicht als Makel. Unter den Oberflächen ihrer Bücher brodelt es. Doch da schaut niemand hin. Zumindest niemand, auf den es in dieser Sache ankommt. Von Skeptikern wird Murakami gerne vorgeworfen, seine Botschaften seien oberflächlich, nach Art von Kalenderblattsprüchen gar (das ist noch ein Rang unter dem beliebten Literaturbesprechungstotschlagargument, jemand schreibe „kolumnistisch“). Das liegt daran, dass er nur oberflächlich gelesen wird. Und das wiederum liegt daran, dass es bei ihm, wie bei King, an der Oberfläche zu viele Knalleffekte gibt. Wenn der akademische Berufsleser Knalleffekten begegnet, denkt er sich: „Aha, Unterhaltung!“ Und wenn er „Aha, Unterhaltung!“ denkt, denkt er im weiteren Verlauf der Lektüre gar nichts mehr. Er fährt alle Analysetools komplett runter (nicht bloß Standby). Nichtsdestotrotz sind beide, King und Murakami, im Feuilleton ja gar nicht komplett schlecht aufgestellt, lobende Erwähnung finden sie immer wieder. Dies allerdings mit einer bedingungslosen literaturwissenschaftlichen Akzeptanz zu verwechseln, wäre ganz falsch. Sie erfüllen eine Quote. Mit ihnen kann der angegraute Feuilletonist seine Coolness demonstrieren. Es ist ein bisschen so, als würfe er sich in seine alte Nietenhose und bestehe darauf, manchmal auch ganz verrückte Hottentotten-Musik zu hören: „Hey, Kids, ich hab Carrie gelesen! Menstruation und Schweineblut und so, schon geschnallt, voll endknorke! Rock’n’Roll!“ Die Entscheidung in diesem Jahr für Bob Dylan ist keine berauschende, aber eine gute und einigermaßen richtige. Seine Lieder mögen am schönsten in den Interpretationen anderer funkeln, doch so einen Literaturpreis bekommt man ja nicht für Goldkehlchen, sondern für Goldköpfchen. Gänzlich kleinlich und unschicklich wäre es, nun genüsslich jedes Fehlverhalten Bob Dylans aufzulisten, wie es die Eingeschnappten bereits tun. Nur wer in 75 Jahren Lebenszeit, knapp 60 davon öffentlich, ohne Fehlverhalten ist, darf mit dem Finger zeigen. Würdigere Kandidaten hätte es sicherlich gegeben, gibt es ja immer, auch welche, bei denen etwas mehr Eile geboten wäre (Don DeLillo, Leonard Cohen). Das Jahr 2016 ist schließlich nicht dafür bekannt, mit unseren Größten besonders zimperlich umzuspringen.Der Sechsundvierzigjährige, der nach Harajuku ging, um Mädchen in Unterwäsche zu sehen, keine fand und darüber einen Blog-Eintrag mit einem bestsellerverdächtigen Titel schrieb

Ich wollte heute eigentlich zum Arzt gehen, um mir neue Mittel gegen den Verfall verschreiben zu lassen, habe mich dann aber doch entschlossen, mir lieber Damenunterwäsche anzusehen. Damenunterwäsche ist ja manchmal die beste Medizin.

In der Zeitung stand nämlich unlängst, die neueste japanische Mädchenmode sei es, die Unterwäsche drüber zu tragen. Das klang interessant und ein wenig geheimnisvoll (tragen sie dann zusätzlich noch Unterwäsche drunter?), und bevor ich mir selbst den Schlüpfer über die Jeans zog, wollte ich einmal sehen, wie es die anderen machen. (Seien Sie unbesorgt, ich scherze nur. Ich trage natürlich niemals Jeans.) Interessierte sollten sich laut Zeitung auf den Weg nach Harajuku machen, wo man junge Dinger in freier Wildbahn erleben kann. Fehle einem für die freie Wildbahn die Ausdauer, so solle man dort dem Pop-up-Store des angesehenen Unterwäsche-drunter-Labels Very Brain einen Besuch abstatten. Ich hatte neulich schon die Tragbare-Schallplattenspieler-Ausstellung im Karottenturm zu Sangenjaya verpasst, deshalb wollte ich diesmal keine Zeit mit Arztbesuchen vertrödeln, man lebt schließlich nur einmal. Als ich mich zuletzt genauer mit japanischer Mädchenmode auseinandergesetzt hatte, war gerade der sogenannte Waldmädchen-Look sehr angesagt, in Deutschland würde man es wohl Landhaus nennen. Ein ungewöhnlich züchtiger Bekleidungsstil. Man könnte sagen, dass gerade in der Züchtigkeit seine subtil codierte Subversion stecke. Das könnte man sagen, wenn man um jeden Preis klug klingen wollte. Ist aber natürlich sinnfreier Quatsch. Und das Ganze ist nun auch schon wieder eine ganze Weile her. Auf dem Höhepunkt meiner Mädchenmodebegeisterung hatte ich mir mehrere Bildbände zum Thema gekauft, doch ich bin nicht konsequent am Thema geblieben. Sobald Mode in Bildbänden auftaucht, ist sie ja längst aus der Mode gefallen und in die Geschichte eingegangen. Bestenfalls. Andernfalls sitzt man auf einem Stapel dicker, teurer Bücher voller Abbildungen von Kleidchen, die weder historisch noch saisonal von Bedeutung sind. (Der, den Sie da sitzen sehen, bin ich.) Im Very-Brain-Pop-up-Store angekommen, fragte ich mich zunächst, ob ich wirklich im richtigen Pop-up-Store angekommen war, oder ob sich die Mode vielleicht schon wieder geändert hatte. Nur sehr wenige Teile waren überhaupt auf den ersten Blick als Unterwäsche zu erkennen und noch weniger von denen waren so heiß, wie ich es nach dem Zeitungsartikel gehofft hatte (es war die Rede von der „Sexualisierung der Jugend“, also einem ganz neuen Phänomen). Nach eingehenderem Studium der Kollektion begriff ich, was hier gespielt wurde: Es handelte sich größtenteils mitnichten um Unterwäsche im modernen Sinne, sondern um Imitation von Unterwäsche vergangener Jahre, circa Downton Abbey und früher, als ein Unterrock noch ungefähr das Volumen eines durchschnittlichen Burkinis hatte. Also kehrte ich ein wenig enttäuscht nach Hause zurück, widmete mich wieder den weniger glamourösen Pflichten des Hausmannes: Kunststoffflaschenschraubverschlüsse reinigen, Weintrauben schälen, die Wäsche reinholen. Und da war sie plötzlich! Auf meinem eigenen Balkon! Damenunterwäsche! Damenunterwäsche, wie ich sie meinte! Irgendwo zwischen schranktrocken und bügelfeucht, würde ich nach fachmännischer Befummelung sagen. Ich hätte mir die zeitraubende Exkursion sparen können. Manchmal ist man wie vernagelt.Wie ich einmal ohne Pokémon spazieren ging

(Ich sage gleich, nach der nächsten Klammer, etwas unglaublich Blödes, fange aber schon einen Satz später an, es zu relativieren. Diese Warnung nur, damit Lesende, die ungern unglaublich Blödes lesen, nicht schon nach dem ersten Satz mit dem Lesen aufhören.)

Ich hasse Pokémon Go. Ich hasse wohlgemerkt nur das Spiel an sich. Alles andere, was damit zusammenhängt, finde ich super. Ich finde es toll, dass so viele Menschen es toll finden. Ich freue mich, dass es Nintendo, einem der sympathischsten Großkonzerne der Welt, nach einigen Krisen hilft, sich gesundzuwachsen. Mir ist durchaus bewusst, dass Nintendo das Spiel weder selbst gemacht, noch selbst vermarktet hat, sondern es an eine Firma outgesourcet hat, die es an eine Firma outgesourcet hat, doch ich glaube ganz fest an den Trickle-up-Effekt. Ich bin gerührt, wenn ich junge Pärchen beim gemeinsamen Pokémon-Jagen sehe. Ebenso beim Anblick verschmitzter älterer Damen, wenn sie ihr Handy aus der Handtasche zaubern, um kurz mal eine Kreatur einzusammeln, und es dann wieder mit einem zufriedenen Lächeln wegstecken. Es freut mich, wenn mir Gruppen kleiner Jungs mit konzentriertem Blick aufs Fon entgegenkommen. Besser als Rauschgift hinter die Augäpfel spritzen, denke ich dann. Ich bin noch immer voller Bewunderung für die junge Office Lady, die heute Morgen neben mir ein Pokémon aus dem fahrenden Zug heraus abgeknallt hat und sich danach weiterschminkte, als sei nichts gewesen. Das war ungefähr zwanzig Minuten, bevor ich Pokémon Go zum zweiten Male (und endgültig) von meinem Telefon deinstallierte. So sehr mich die Begeisterung der anderen begeistert, mich lässt das Spiel kalt. Ich will keine Pokémon und keine Pokébälle, ich kann damit nichts anfangen. Liebe lässt sich nicht erzwingen. Phantomnostalgie, also die sentimentale Verklärung von Vergangenheitsphänomenen, die eigentlich gar nicht Teil der eigenen Vergangenheit sind, ebenfalls nicht. Ich muss schon Mitte 20 gewesen sein, als die Pokémon zum ersten Mal das Licht der Welt erblickten (es berührt mich nicht genug, um es genau zu recherchieren). Pokémon waren für Kinder, und in keinem Lebensalter hat man einen so festen Stock im geistigen Hintern wie mit Mitte 20. Da will man sich mit Kinderkram partout nicht auseinandersetzen. Ich habe das Phänomen nur am Rande wahrgenommen, und mehr als eine Randerscheinung wurde es mir auch nicht, nachdem der Stock hinten drin sich wieder gelockert hatte. Wenn ich sage, mich lässt das Spiel kalt, widerspricht das den stärkeren Worten, die ich eingangs gewählt hatte. Hass ist bestimmt kein kaltes Gefühl, es brennt vor Leidenschaft. Tatsächlich kam zeitweise etwas wie Hass auf, als ich selbst mit dem Telefon in der Hand durch die Straßen von Meguro und Ebisu wandelte, auf der Suche nach Pokémonen und Pokéspots. Es war eher ein Kampf gegen Perspektiven und Displayeinstellungen als eine Jagd auf possierliche Kreaturen. Allerdings kann ich es wohl kaum dem Spiel ankreiden, wenn ich zu blöd bin es zu spielen, während der Rest der Erdbevölkerung von 7336 Millionen es offenbar nicht ist. Leider fand ich keinen Anreiz, mich genauer mit der Handhabung des Spiels und der Technik meines Telefons zu befassen. Ich hatte gehofft, dieses Spiel schärfe meinen Blick für meine Umgebung, doch genau das Gegenteil war der Fall. Ich blendete alles aus, was nicht mit den Hinweisen auf dem Bildschirm zu tun hatte. Ich hatte gehofft, dieses Spiel würde mich süchtig machen, so wie es überall und von jedem versprochen wurde. Ich hatte schon lange nichts mehr gefunden, was mich süchtig gemacht hätte. Ich fand es auch hier nicht. Ich fragte mich nur, wann dieses Spiel denn endlich vorbei wäre. Als ich entschieden hatte, dass das Spiel vorbei war, wenn ich es sage, war es mir wieder eine Freude, auf die Straße zu gehen. Freilich brauchte ich eine Ersatzbefriedigung, gewisse Spuren, Kratzer auf der Psyche, hatte das Spiel durchaus hinterlassen. Zuerst plante ich, statt Pokémon zu fangen Pokémon-Fänger einzufangen, natürlich nur mit der Kamera. Aber ich hatte mir vorgenommen, mit ekligen Hobbys wie Heimlich-fremde-Menschen-fotografieren frühestens mit 50 anzufangen, es ist ja gottlob nicht mehr lang. Dann merkte ich, dass mein Leben und Gehen bereits ausreichend gamifiziert sind, ich brauche keinerlei neue Anreize. Zum Beispiel bin ich ständig auf der Jagd nach Getränkeautomaten, die Pop verkaufen. Gotcha: